Droht in Kosovo ein Krieg?

Die Gefahr eines neuen Krieges an der Grenze zu Serbien scheint so gross wie lange nicht mehr. Was geschieht da gerade? Eine Spurensuche vor Ort.

Von Adelina Gashi, Franziska Tschinderle (Text) und Armend Nimani (Bilder), 28.10.2023

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!

Ein bärtiger Mönch in schwarzem Gewand läuft hektisch auf und ab. Er ruft den Elektrikern auf Serbisch Anweisungen zu. Sie sind gerade dabei, die Aussenbeleuchtung des Klosters zu ersetzen. Zerschossene Lichter und das verbogene Tor, das mit einem gepanzerten Fahrzeug aus den Angeln gehoben wurde, zeugen von der Gewalt, die Banjska wenige Tage zuvor heimgesucht hat. Banjska, ein Dorf mit rund 300 Einwohnerinnen, eingebettet zwischen Wäldern und Hügeln im Norden Kosovos, ist berühmt für zwei Dinge: das jahrhundertealte serbisch-orthodoxe Kloster auf der Anhöhe und die Heiltherme im Dorfkern. Banjska ist ein Ort für Wellness und Erholung.

Mit dieser Ruhe war es in der Nacht auf Sonntag, den 24. September, schlagartig vorbei. Im Dorf tauchte eine serbische Kampftruppe auf: rund 30 Männer in Uniformen ohne Abzeichen, zum Teil maskiert und manche mit Sturmgewehren bewaffnet. Die Männer verfügten über Dutzende Jeeps, gefüllt mit Munition, Landminen und Granatwerfern. Man hätte damit «Hunderte Kämpfer» ausstatten können, sagte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti später.

Die Truppe versperrte die Dorfbrücke mit zwei Lastwagen. Als die kosovarische Polizei anrückte, wurde sie von den Angreifern ins Kreuzfeuer genommen, ein kosovo-albanischer Polizist wurde tödlich getroffen.

Die Kämpfer drangen in das Dorf ein, brachen das Eisentor des Klosters auf, verbarrikadierten sich und lieferten sich stundenlange Gefechte mit den kosovarischen Spezialeinheiten. Den ganzen Sonntag über waren in Banjska Schüsse zu hören. Erst gegen Abend gelang es den Polizeieinheiten, das Kloster zu stürmen. Drei der Kämpfer wurden dabei getötet, vier festgenommen. Der Rest floh über die grüne Grenze nach Serbien.

Was in Banjska passiert ist, bedroht nicht nur den Frieden in Kosovo, sondern auf dem gesamten Balkan. Seit 1999 schwelt der politische Konflikt zwischen den verfeindeten Nachbarn. Serbien hat die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz, in der mehrheitlich Albanerinnen leben, nie anerkannt und spricht Kosovo die Staatlichkeit ab. Die Europäische Union bemüht sich seit 2011 um eine Lösung. Seit Banjska fragen sich viele: Flammt der Konflikt wieder militärisch auf? Droht ein neuer Krieg zwischen Kosovo und Serbien?

Noch wird diese Frage in den Medien verhandelt.

«Wir haben viel zu verlieren. Warum sollten wir solche Spielchen spielen?», fragte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN.

Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani konterte: «Serbien will den Norden Kosovos annektieren.»

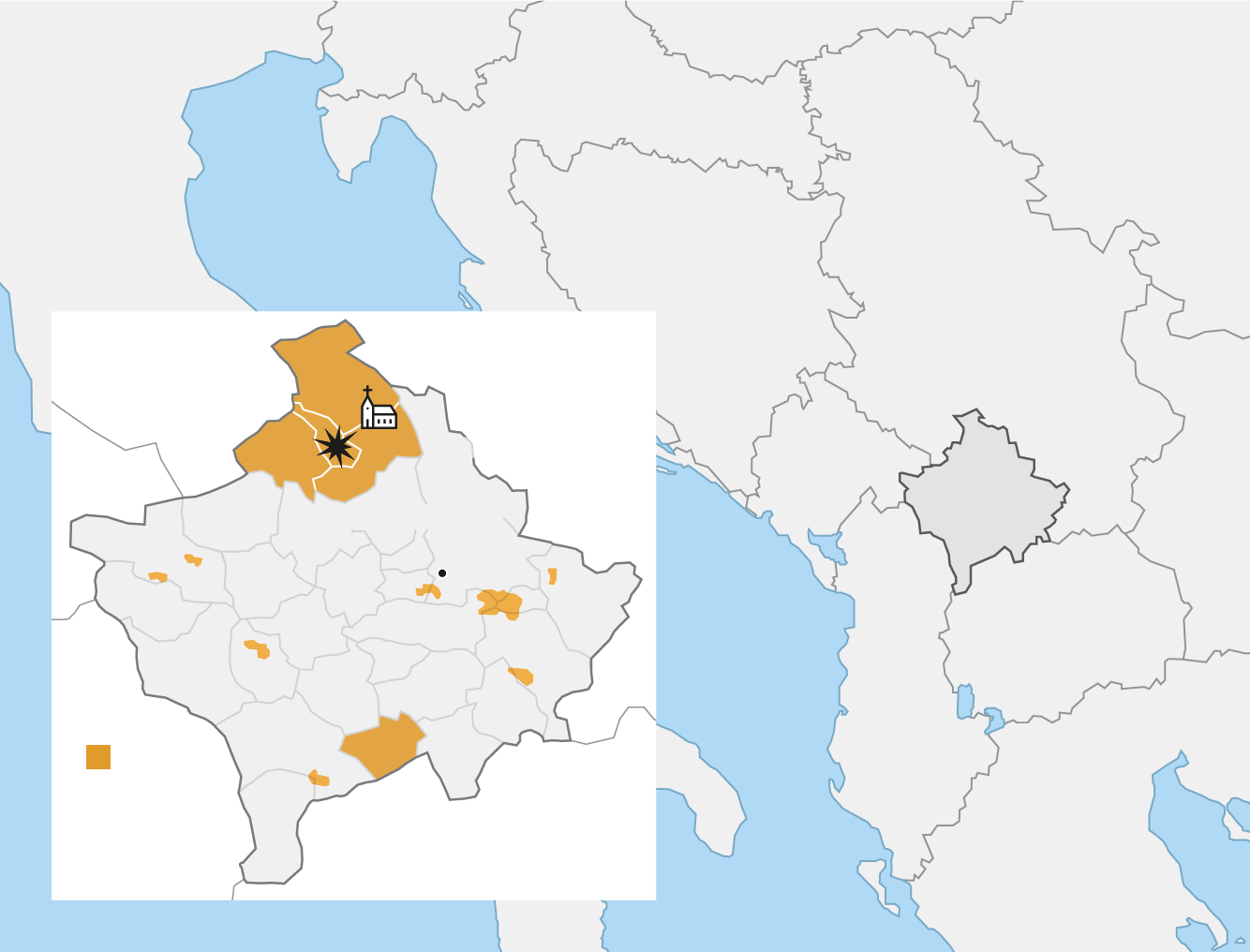

Kroatien

Adriatisches

Meer

Bosnien-

Herzegowina

Serbien

Leposavić

Zvečan

Zubin Potok

Das Kloster von Banjska

Montenegro

Kosovo

Mitrovica

Pristina

Kosovo

Nord-

mazedonien

Albanien

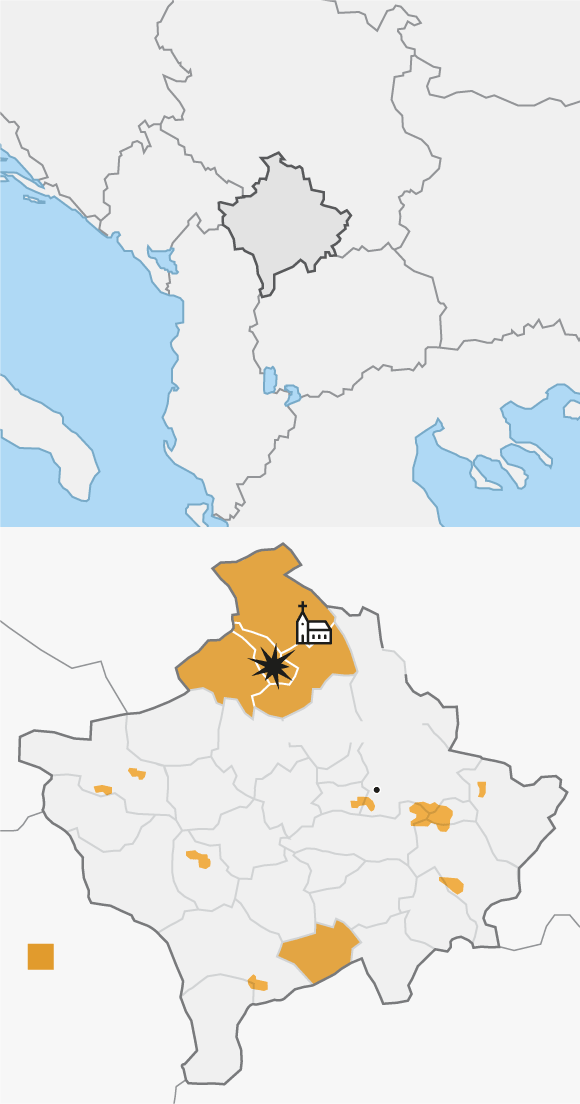

Serbische

Minderheit

in Kosovo

Bosnien-

Herzegowina

Serbien

Montenegro

Kosovo

Nordmazedonien

Adriatisches

Meer

Albanien

Leposavić

Zvečan

Zubin Potok

Das Kloster von Banjska

Mitrovica

Pristina

Kosovo

Serbische

Minderheit

in Kosovo

Serben sind im mehrheitlich von Albanerinnen bewohnten Kosovo eine Minderheit (siehe Karte), sie stellen rund 1,5 Prozent (Stand 2017) der Gesamtbevölkerung. Im Norden ist das anders: Hier sind die Serben deutlich in der Mehrheit. Der Norden Kosovos, das sind vier Gemeinden namens Zvečan, Leposavić, Mitrovica und Zubin Potok. Im Gegensatz zu den serbischen Gemeinden im Süden Kosovos grenzt das Gebiet direkt an die Republik Serbien. Seit Ende des Kosovokriegs 1999 gilt die Gegend als Einflusszone Belgrads – und als Konfliktherd. Sowohl Pristina als auch Belgrad erheben Souveränitätsansprüche. Je nach Quelle leben zwischen 30’000 und 50’000 Serbinnen im Norden Kosovos. Doch es werden weniger: Kosovo-Serben verlassen den Norden aufgrund der Perspektivlosigkeit, der politischen Instabilität oder weil sie die kosovarischen Behörden in Pristina ablehnen.

Seit Russland, das enge Verbindungen zu Serbien unterhält, im Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, fürchtet die Regierung in Pristina, Kosovo könnte ein ähnliches Schicksal ereilen – mit Serbien in der Rolle des Aggressors.

Die Nähe Serbiens zu Russland wird auch in Banjska sichtbar. An der Landstrasse, die zum Dorf führt, kommt man an gleich zwei Plakaten vorbei, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigen. Im Ortskern hat jemand ein Z auf die Backsteinmauer des Postgebäudes gesprüht, das Propagandasymbol von Moskaus Angriffskrieg. In der 15 Kilometer entfernten Stadt Mitrovica prangt ein meterhohes Graffito an einer Wand. Es zeigt die russische und die serbische Flagge ineinander verschlungen, darunter die unheilvolle Botschaft: Kosovo ist Serbien, die Krim ist Russland.

Die kleinen grünen Männchen

Bereits vor über einem Jahr sagte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti in einem Interview: «Die Menschen in Kosovo fürchten sich davor, dass Putins Krieg auf den Balkan überschwappen könnte.» Vjosa Osmani, die Präsidentin, wurde noch deutlicher: «Vučić spielt nach Putins Drehbuch.»

Ein solches Drehbuch beginne mit «kleinen grünen Männchen», warnte Osmani. Damit meinte sie Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, wie sie Russland 2014 als nicht deklarierte Einheiten auf die Krim geschickt hat. Diese könnten, so die Angst, ähnlich wie im Osten der Ukraine Volksrepubliken ausrufen – und dies mit historischen und religiösen Bezügen legitimieren. Der Slogan «Kosovo ist das Herz Serbiens» ist weitverbreitet; der serbische Tennisstar Novak Đoković schrieb ihn nach einem Spiel bei den French Open auf die Linse einer TV-Kamera.

So weit das gefürchtete Szenario. Doch wie wahrscheinlich ist dieses tatsächlich? Die Republik hat für diesen Text mit einer Reihe von EU-Vermittlern, Botschafterinnen und Beratern gesprochen, die in den Dialog eingebunden sind, der die Beziehung zwischen Kosovo und Serbien normalisieren soll.

«Vučić will keinen Krieg», sagt Viola von Cramon, die Kosovo-Berichterstatterin im EU-Parlament. «Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht an das Szenario einer Annexion. Die Situation ist nicht mit der Ukraine vergleichbar.»

«Ich glaube nicht, dass der 24. September ein Umsturzversuch war», beschwichtigt ein Botschafter in der Region.

Zwei Argumente stützen diese Einschätzung.

Erstens: In Kosovo ist, anders als in der Ukraine, die Nato stationiert: mit derzeit rund 5000 Soldaten der Friedenstruppe KFOR.

Zweitens: Serbien führt seit 2014 Beitrittsgespräche mit der EU. Belgrad würde mit einem Einmarsch seine völlige Isolation durch den Westen riskieren.

«Wir haben das Ehrenwort des serbischen Präsidenten, dass er keinen Krieg möchte», sagte der Balkan-Gesandte der deutschen Bundesregierung Manuel Sarrazin knapp zwei Wochen nach der Attacke in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Doch was zählt ein Ehrenwort? Die felsenfesten Garantien haben Risse bekommen. Waren die wie aus dem Nichts auftauchenden Paramilitärs die kleinen grünen Männchen, vor denen Pristina gewarnt hatte?

Dejan, ein 40-jähriger Serbe mit kurz geschorenen Haaren und einem tätowierten Wolfsrudel auf dem Arm, nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist in Banjska aufgewachsen, lebt mittlerweile in Mitrovica und arbeitet als Beamter für eine der serbischen Verwaltungsstrukturen, die parallel zu den kosovarischen Behörden existieren. Dejans Gehalt wird vom serbischen Innenministerium finanziert.

Wir treffen Dejan in einer Bar im serbisch dominierten Norden von Mitrovica. Hier wird mit Dinar bezahlt, der serbischen Währung. An den Wänden hängen bunte Bilder von lokalen Künstlerinnen, die Barbetreiberin lässt Pink Floyd laufen. Kaum stellt der Kellner türkischen Kaffee mit kandierten Feigen auf den Tisch, beginnt Dejan seine Sicht der Geschehnisse darzulegen.

Die Attacke in Banjska sei ein Versuch gewesen, den Norden von Kosovo abzuspalten. «Es ist kein Geheimnis, dass sich viele Serben hier genau das wünschen. Nur die Abspaltung kann den gewünschten Frieden bringen.» Seine Eltern, die immer noch in Banjska leben, seien Zeugen der paramilitärischen Aktion geworden: «Meine Mutter dachte, dass das serbische Militär einmarschiert sei.»

Für Dejan ist klar, dass der serbische Staat hinter der Banjska-Attacke steckt. Er sagt über die Angreifer: «Das waren junge Männer, die von Serbien bewaffnet wurden.»

«Stefan war kein Terrorist»

Es ist die zentrale Frage nach Banjska: Wie eng waren die Verbindungen der Angreifer zum serbischen Staat?

Pristina sagt: Das Ziel war eine Annexion, angeordnet von Vučić höchstpersönlich.

Belgrad sagt: Die serbische Minderheit rebelliert ganz von allein. Wir haben damit nichts zu tun.

Brüssel spricht von einem Terroranschlag, will aber keine Schuldigen benennen, bevor die Untersuchung offiziell zu Ende geht. Massnahmen gegen Serbien wurden keine erlassen.

Und im Norden Kosovos?

Wir haben für diesen Text mit sechs Kosovo-Serbinnen aus dem Norden gesprochen, darunter mit einer Hausfrau, einer Lehrerin und einem Medizinstudenten. Keiner von ihnen sprach von einem Terroranschlag. Viele nehmen die Angreifer vom 24. September in Schutz, nennen sie «Helden» und «Märtyrer».

So auch Aleksander aus Mitrovica. Der 33-Jährige, der seinen kleinen Sohn zum Interview mitbringt, heisst eigentlich anders. Er möchte anonym bleiben. Der Grund: Er war mit einem der Männer aus der Kampftruppe befreundet.

Stefan Nedeljković, ein Mann Anfang dreissig, war einer der drei Paramilitärs, die am 24. September von kosovarischen Spezialeinheiten im Kloster von Banjska getötet wurden.

Serbische Boulevardblätter veröffentlichten Fotos der drei Männer und titelten: «Das sind unsere Helden aus dem Kosovo.» Aleksander sieht das ebenso: «Stefan war kein Terrorist. Er war ein Mann, der die Situation hier satthatte und den Terror aus Pristina nicht mehr ertragen wollte.»

Fragt man Aleksander, wo er lebt, sagt er: in Serbien.

Fragt man ihn, was er mit «Terror» meint, holt er lange aus.

Er weigert sich, ein Nummernschild der Republik Kosovo an seinem Auto anzubringen. Nachdem Albin Kurti genau das von den Menschen im Norden eingefordert hatte, brach ein Protest aus. Im November 2022 zogen sich die serbischen Vertreter aus dem Parlament und den Gemeindeämtern zurück. Die Serbinnen boykottierten die Lokalwahlen, weniger als 4 Prozent der Wähler, überwiegend Albanerinnen, gaben ihre Stimme ab. Das hatte zur Folge, dass nicht serbische, sondern albanische Bürgermeister ins Amt gewählt wurden. Sie haben im Norden keinerlei Rückhalt. Als Kurti die Ämter trotzdem besetzen liess, kam es zu Ausschreitungen. Bei Zusammenstössen mit militanten Serben wurden 30 KFOR-Soldaten zum Teil schwer verletzt.

Wer in den darauffolgenden Monaten mit Vermittlerinnen sprach, erfuhr viel Abneigung gegenüber Albin Kurti. «Er wusste, dass es Blut geben wird, und er hat es trotzdem getan. Er hat die Nato in eine Falle gelockt», sagt ein hochrangiger Vermittler. Man habe ihn «auf Knien angebettelt», die Bürgermeister nicht in den Norden zu schicken. Aber Kurti habe einfach sein Handy ausgeschaltet.

Auch Stefan Nedeljković, der getötete Angreifer von Banjska, soll damals Teil der gewaltbereiten Menge gewesen sein. So erzählt es uns sein ehemaliger Nachbar bei einem Spaziergang durch Zvečan, eine der vier serbisch dominierten Gemeinden im Norden Kosovos. Die ehemalige Minenstadt gilt als Widerstandszelle gegen die Regierung in Pristina. Kurtis Spezialeinheiten werden von den Bewohnerinnen als «Besatzer» wahrgenommen. Und die Angreifer vom 24. September?

«Ich weiss nicht, was am 24. September in Banjska genau passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Akt des Widerstands war», sagt Marko.

Vor dem Gemeindegebäude, vor dem es Ende Mai zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist, bleibt Marko stehen. Näher als drei Meter kann man sich der Behörde nicht nähern: Stacheldraht und Metallschranken versperren den Weg. Vor dem Eingang stehen griechische KFOR-Soldaten. Sie sollen sicherstellen, dass niemand in das Bürgermeisterbüro eindringen kann.

Ringen um die Teilautonomie

Viele Kosovo-Serben, mit denen wir gesprochen haben, wünschen sich «eine Art Autonomie». Genau darüber wird im EU-Dialog gerungen. Brüssel fordert von Kurti einen sogenannten «teilautonomen Gemeindeverband» ein. Das Ziel: Die serbische Minderheit soll gewisse Bereiche – Schulen, Spitäler, Kultureinrichtungen – selbst verwalten. Kurti sträubt sich dagegen. Er fürchtet, dass damit die Staatlichkeit Kosovos ausgehöhlt wird.

«Ich habe ihm tausendmal versichert, dass das nicht passieren wird. Er bleibt dabei», sagt ein Vermittler. Eine andere Quelle sagt, Kurti spreche «wie eine stecken gebliebene Schallplatte». Der Streit um den Gemeindeverband hat eine Eiszeit zwischen Brüssel und Pristina eingeleitet. Die EU verhängte sogar Strafmassnahmen. Konkret wurden kosovarische Gelder eingefroren und Treffen mit hochrangigen Vertreterinnen abgesagt. Der Schweizer Südosteuropa-Historiker Oliver Jens Schmitt kritisiert das als einseitig. Er fragt sich, warum jetzt, nach Banjska, nicht dasselbe mit Serbien geschieht.

Schmitt ist Professor an der Universität Wien und hat mehrere Bücher über Kosovo verfasst. Er sagt: «Viele Diplomaten im Westen wollen die Realität nicht sehen. Und die ist nun einmal, dass Serbien der Verursacher von Instabilität auf dem Balkan ist und nicht Kosovo.»

Der Westen täusche sich in Vučić: «Man geht davon aus, dass er nur ökonomische Interessen verfolgt und keine eigenen Überzeugungen hat. Das ist ein Trugschluss. Vučić propagiert die Vorstellung der sogenannten serbischen Welt. Er will immer noch alle Serben in einem Staat zusammenfügen.»

Den 24. September bezeichnet Schmitt als «etwas völlig Neues». Die paramilitärische Gruppe sei «professionell ausgerüstet» gewesen, entscheidend sei aber vor allem, wer sie angeführt habe: Zum Teil waren das Personen, die enge Beziehungen zur Belgrader Regierung haben, aber auch zur organisierten Kriminalität in Serbien, die eng mit der Elite verwoben ist.

Kurz nach dem Vorfall in Banjska machte der kosovarische Innenminister Xhelal Sveçla Drohnenvideos öffentlich. Sie zeigen einen Mann namens Milan Radoičić im Kreis der Kämpfer vor dem Kloster. Radoičić ist im Norden eine Art informeller Herrscher. Bevor er sich eine Uniform anlegte, hatte er Anzüge getragen und war Vizechef der Srpska Lista gewesen, der Partei der Kosovo-Serben, die eng mit der serbischen Regierung verbunden ist. Ein Diplomat, mit dem die Republik gesprochen hat, nennt die Partei scherzhaft einen «Briefkasten», der Anweisungen aus Belgrad empfängt.

Milan Radoičić, der nach dem Anschlag nach Serbien floh, hat sich über seinen Anwalt zu dem Anschlag bekannt. Er wurde vorübergehend festgenommen, aber nach 24 Stunden wieder auf freien Fuss gesetzt. Einer der Männer, die er rekrutiert hatte, war der ehemalige Bodyguard von Aleksandar Vulin, dem Chef des serbischen Geheimdienstes. Vulin steht aufgrund seiner Nähe zu Russland auf einer US-Sanktionsliste.

Ist das Beweis genug, um Serbien in die Verantwortung zu nehmen?

Aus dem Büro des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell heisst es auf Anfrage: «Die Umstände und die Verantwortlichen müssen ordnungsgemäss untersucht werden. Auf Grundlage der Ergebnisse wird die EU die nächsten Schritte prüfen.»

Bislang hat die EU keine Massnahmen gegen Serbien erlassen. Die Untersuchung ist im Gange. Im Norden Kosovos kam es zu einer Reihe von Hausdurchsuchungen.

Albin Kurti und Aleksandar Vučić haben sich seit der Attacke in Banjska nicht persönlich, sondern nur separat mit Vermittlern getroffen. Es herrscht Eiszeit zwischen Pristina und Belgrad. Der Westen, also die USA, die EU und Grossbritannien, setzt auf die altbewährte Pendeldiplomatie. Diesen Donnerstag versuchten Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der französische Präsident Emmanuel Macron am Rande eines EU-Gipfels zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Im Zentrum stand ein «europäischer Vorschlag» für einen serbischen Gemeindeverband.

Der Vermittlungsversuch wurde noch gleichentags ergebnislos abgebrochen.

Die Frage, ob es nach dem 24. September Massnahmen gegenüber Serbien braucht, kommt dem Westen, der einen Deal mit Vučić möchte, mehr als ungelegen. Der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg sagte zwei Wochen nach Banjska auf Anfrage: «Wir sollten nicht mit Sanktionen gegen Serbien aus der Hüfte schiessen. Warten wir erst einmal die Untersuchung ab.»

Dieses Zögern sei «Zeugnis eines tiefen Misstrauens, das der albanischen Seite entgegengebracht wird», sagt der Historiker Oliver Jens Schmitt.

Das deckt sich mit dem, was die Republik aus Hintergrundgesprächen erfahren hat. Off the record fallen Sätze wie:

«Die Kosovo-Albaner überzeichnen die Situation völlig.»

«Kurti ist stur und nicht zu bewegen.»

«In Washington gibt es grosse Zweifel an Kurti.»

«Kurti führt einen Rachefeldzug gegen die Serben.»

Gefährliche Vergleiche

Pristina fühlt sich in die Ecke gedrängt. Die Skepsis der EU gegenüber nimmt zu. Dabei gilt Kosovo als das proeuropäischste Land in der Region. «Ich habe das Gefühl, Europa hat Kosovo aufgegeben», sagt ein Berater der Regierung von Albin Kurti.

Der Historiker Oliver Jens Schmitt glaubt, dass Serbiens Präsident Vučić unterschätzt wird. «Es wäre schon einmal gut, wenn Diplomaten Serbisch sprechen und jeden Tag die Boulevardmedien lesen würden. Da wird ganz offen eine antiwestliche Stimmung verbreitet», sagt er. Es scheine, als hätten westliche Diplomatinnen vergessen, dass Vučić seit 30 Jahren Politik mache. «Er war in den 1990er-Jahren Informationsminister von Slobodan Milošević. Zuvor, als Politiker der Radikalen Serbischen Partei, hat er öffentlich ein System unterstützt, das den Genozid in Srebrenica befürwortet hat. Heute erlaubt man ihm immer noch, Gewalt zu schüren», so Schmitt.

Am 25. September, einen Tag nach dem Anschlag in Banjska, traf sich Vučić mit dem russischen Botschafter in Belgrad. Auf seinem Instagram-Account lud er ein Foto hoch, auf dem sich die beiden die Hand schütteln. Im Gespräch warf Vučić Kurti vor, «brutale ethnische Säuberungen» in Kosovo zu verüben, mithilfe von «Teilen der internationalen Gemeinschaft».

Nichts davon stimme, sagt Oliver Jens Schmitt. Er hält Vučićs Rhetorik für «unglaublich zynisch», angesichts dessen, was die albanische Bevölkerung in den 1990er-Jahren erleiden musste. «Damals wurden Tausende Menschen umgebracht und Hunderttausende vertrieben. 40’000 Häuser wurden angezündet und ein erheblicher Teil des Kulturerbes zerstört. Frauen wurden massenhaft vergewaltigt. Nichts davon erleben die Kosovo-Serben heute.»

Es waren diese schweren Menschenrechtsverletzungen, so Oliver Jens Schmitt, die überhaupt erst dazu führten, dass der Westen 1999 in Kosovo intervenierte: «Man hatte die Hoffnung, dass sich aus dem Kosovo eine Demokratie entwickelt. Und tatsächlich steht das Land im direkten Vergleich mit Serbien diesbezüglich viel besser da, bei allen Defekten, die das System in Pristina immer noch hat.» Indem er ein Bündnis mit «dem Autokraten» Aleksandar Vučić eingehe, beschädige der Westen am Ende «sein eigenes Projekt auf dem Balkan», so der Historiker.

Fragt man Kosovo-Serben im Norden, was Vučić meint, wenn er von «ethnischen Säuberungen» spricht, sagen sie unisono: Immer mehr Menschen ziehen weg.

«Jedes Jahr verlassen serbische Familien den Norden. Ich habe immer weniger Schülerinnen in der Klasse. Viele Freunde von mir überlegen sich, zu gehen», sagt Marijana, eine Lehrerin aus dem Norden Mitrovicas. Die martialisch auftretenden Spezialeinheiten, die Kurti in den Norden schickt, um den Drogenhandel zu bekämpfen, machen ihr Angst. Das sei kein Umfeld, in dem Kinder aufwachsen sollten. Neben Marijana sitzt Danica, eine Hausfrau. Sie sagt: «Die Festnahmen durch die Spezialeinheiten sind die ethnischen Säuberungen des 21. Jahrhunderts.»

Es ist eine gefährliche Rhetorik, die ethnische Vertreibung relativiert und Ministerpräsident Albin Kurti zu einem brutalen Diktator stilisiert. Marijana und Danica scheinen sie verinnerlicht zu haben. «Den Kosovo-Serben geht es wie den Albanern Anfang der 1990er-Jahre», sagt Marijana und spricht dabei von jener Zeit, als der serbische Machthaber Slobodan Milošević die Macht übernahm.

Oliver Jens Schmitt sagt dazu: «Damals haben Hunderttausende ihren Job verloren, sei es in der Industrie oder im Staatsdienst. Milošević hat ein System der Apartheid eingeleitet.» Nichts davon geschehe im Norden Kosovos im Jahr 2023, im Gegenteil: «Im kosovarischen Parlament ist die serbische Minderheit im Vergleich zu ihrem demografischen Gewicht in einer Art und Weise übervertreten, wie das keine andere Minderheit in Europa ist.»

Laut der Verfassung von 2008 ist Kosovo ein multiethnischer Staat. 10 der 120 Sitze im Parlament sind für Serben reserviert, 10 weitere Sitze stehen den Vertreterinnen anderer Minderheiten im Land zu. Das Hissen der serbischen Fahne und das Unterrichten auf Serbisch sind erlaubt.

Dazu existieren öffentliche Parallelinstitutionen: serbische Verwaltungen, Schulen, eine serbische Universität, ein serbisches Spital – alles finanziert von Belgrad.

Vielleicht in hundert Jahren

Doch diese Unterstützung hat ihren Preis. Aus Belgrad wird Druck auf die Serbinnen im Norden ausgeübt: Wer Vučić nicht die Treue halte, werde sozial geächtet und müsse um seine Anstellung fürchten. Davon erzählt der Kosovo-Albaner Veton Elshani, Vizechef der Polizei im Norden. Ziel des Dialogs in Brüssel war es, dass Serben, Albanerinnen und andere Minderheiten gemeinsam auf Patrouille fahren. In Uniformen der kosovarischen Polizei. Diese schrittweise Integration fand im vergangenen Jahr ein jähes Ende: Nach den boykottierten Lokalwahlen traten viele Serben aus der Polizei aus.

Im Büro Elshanis, eines muskulösen Mannes mit kurz rasierten Haaren, hängt das Foto von Vjosa Osmani an der Wand, die viele Vertreter der serbischen Minderheit im Norden nicht als «ihre» Präsidentin anerkennen.

«Einige der serbischen Polizisten sind zurückgetreten, weil der Druck aus ihrer Community so gross war. Ihnen wurde damit gedroht, dass ihre Eltern keine Sozialhilfe mehr bekommen oder dass ihre Schwester nie eine Universität besuchen kann. Oder dass ihr Bruder seinen Job im öffentlichen Dienst verliert», sagt Elshani.

Aber auch die Bemühungen Pristinas um die Kosovo-Serbinnen wirken eher lieblos und unaufrichtig. «Viele kosovarische Beamte sprechen kein Serbisch», erzählt Ljiljana Petronijević, eine junge Frau aus der Gemeinde Zubin Potok. Das mache Besuche bei den kosovarischen Gemeinden für Bürgerinnen wie sie, die kein Albanisch sprechen, zur Geduldsprobe.

Ljiljana Petronijević gehört zu den gemässigten Stimmen. Sie hat im Süden Mitrovicas gearbeitet, wo anders als im Norden mehrheitlich Albaner leben, und war in einem kosovarischen Gericht tätig, also einer Institution der Republik Kosovo. Aber sie sagt, dass sie dort Diskriminierung erfahren habe und schon allein das Bewerbungsgespräch eine Hürde gewesen sei.

Was kann Pristina tun, um solchen Menschen das Gefühl zu geben, dazuzugehören? Und ist es überhaupt möglich, dass Belgrad zulässt, dass diese Menschen zu Pristina gehören?

Das werden die zentralen Fragen der kommenden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sein. Aber um diese Fragen kümmert sich gerade niemand. Denn Kosovo hat ein Sicherheitsproblem.

Der 24. September hat gezeigt, dass die Idee, das Territorium mit Gewalt zurückzuerobern, nie gestorben ist. Zuerst den Norden. Und dann – wer weiss – auch den Rest.

Dejan, der Mann mit dem Wolfsrudeltattoo aus dem hippen Café in Mitrovica, sagt das ganz offen. «Es wird an unseren Enkeln liegen, Kosovo eines Tages zurückzuerobern. Jetzt scheint nicht der richtige Moment zu sein. Aber wer weiss, vielleicht in hundert Jahren.»

Franziska Tschinderle ist freie Journalistin und lebt in Tirana. Für die Republik recherchierte sie zuletzt mit einem Team mehrere Monate lang für die dreiteilige Serie «Der grösste Betrug».

Adelina Gashi ist eine Schweizer Gesellschafts- und Politikreporterin mit Wurzeln in Kosovo. Ihre Schwerpunktthemen sind Balkan, Feminismus und Schweizer Migrationspolitik.