Der Grenzenlose

Charles Heller deckt seit zehn Jahren staatliche Verbrechen auf dem Mittelmeer auf. Aber was tut ein Ermittler, wenn das Recht ganz offen gebrochen wird?

Von Angelika Hardegger, 15.09.2023

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:

Das politisch bewusste Leben von Charles Heller setzte in Kirgistan auf einem Hochplateau ein. Er sass in einem Wohnwagen und hörte im Radio von versuchtem Mord.

Heller war 19 Jahre alt, interessiert an Skateboard und Graffiti und auf der Flucht vor der Kunsthochschule in Genf. Er war nach Rumänien gereist und von dort mit dem Velo losgefahren, über die Ukraine bis nach Kirgistan. Es war das Jahr 2001. Ende September. Heller war tagelang durch die Wüste und über Berge gestrampelt, meist ohne Kontakt zur Welt.

Als er das Hochplateau erreicht hatte, fror die Fahrradkette ein. Es wurde dunkel. Heller fand Unterschlupf bei Schafhirten, die im Wohnwagen russisches Radio hörten. Er entschlüsselte, ein amerikanischer Politiker habe einen Briefumschlag zugeschickt bekommen, der einen tödlichen Bazillus enthielt. Das stellte Heller vor ein Rätsel: Warum sollte sich ein Schafhirte in den kirgisischen Bergen für diesen einen Amerikaner interessieren, den jemand töten wollte?

Die Reise war der Anfang eines politischen Lebens, das Charles Heller vor viele Tote führen würde. Und immer wieder vor die Frage: Wessen Leben zählt wie viel?

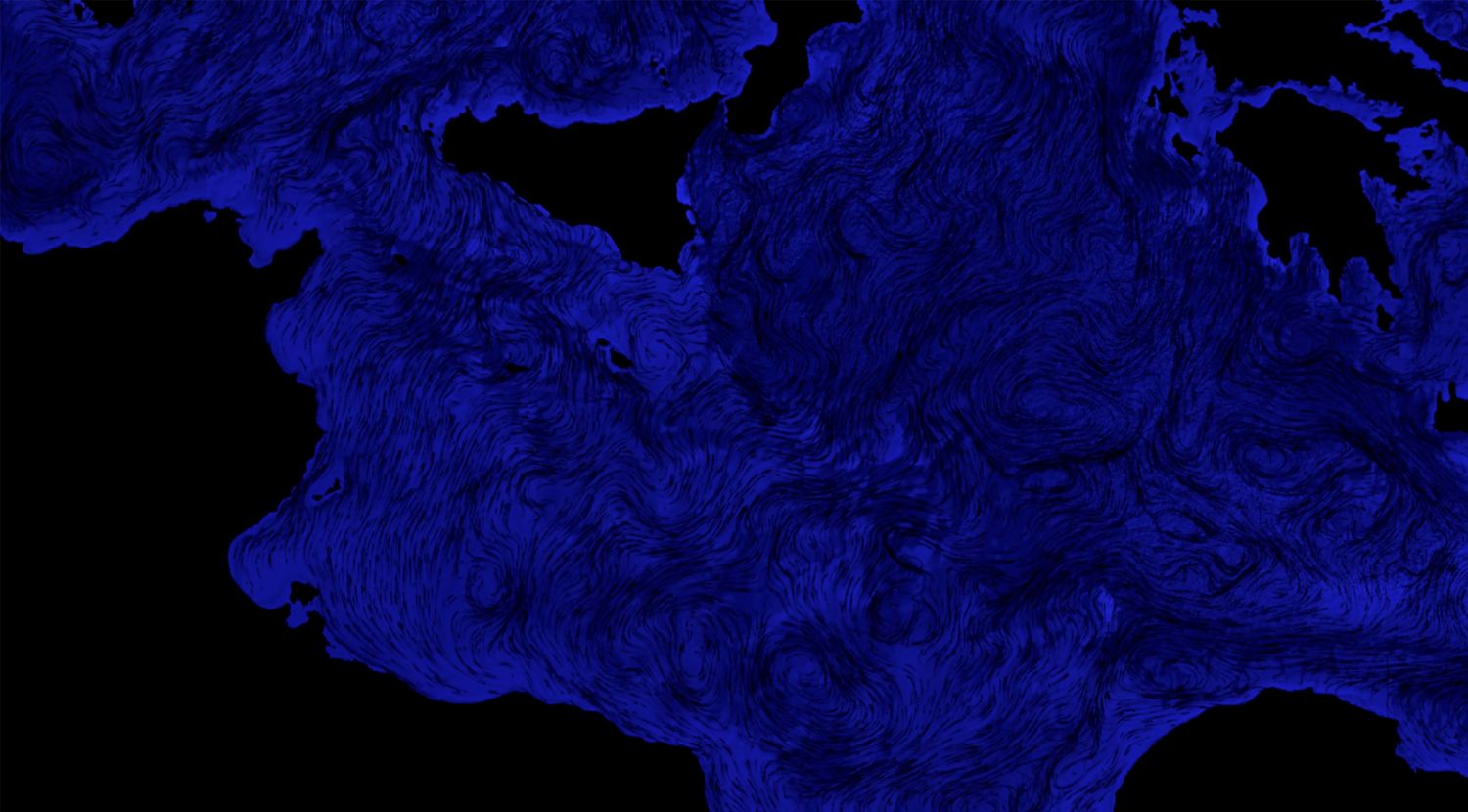

Dieses Leben führte Heller in ein Grenzdorf in den Alpen, wo eine Frau, die auf der Flucht war, unter ungeklärten Umständen in einem Fluss verschwand. Es führte Heller ans Mittelmeer, wo er die tödliche Reise eines Flüchtlingsboots rekonstruierte: Bei 33° Nord, 12° Ost hatten die Migranten um Hilfe gerufen. Als das Boot an die Küste geschwemmt wurde, waren 61 von ihnen tot.

Insgesamt führte dieses politische Leben Heller vor 28’000 Menschen, die in den vergangenen neun Jahren im Mittelmeer ertranken. Und parallel führte es ihn zur jüdischen Geschichte seiner Familie, die für ihn lange ein Tabu gewesen war. Es lässt ihn fragen: Was haben die Menschen, die heute an unseren Grenzen sterben, mit der jüdischen Geschichte zu tun?

Was also war passiert?

Charles Heller überschreitet im Leben so viele Grenzen, dass er sich am ehesten durch Aufzählung fassen lässt. Er ist: Rechercheur, Filmemacher, Forscher, Aktivist. Ein Neuenburger (dem Wohnort nach), Schweizer (gemäss Pass), Amerikaner (der Geburt nach) und Internationalist (im Selbstverständnis). Er ist Vater, Partner, Musikliebhaber. Als Charles Heller sich dem Mittelmeer zuwandte, war er Doktorand.

Heller forschte an der Universität in London. Dort wurde im Jahr 2011 eine neuartige Rechercheagentur gegründet, die zur Frage forschte: Wie beweist man Verbrechen, die von Staaten, Militärs oder der Polizei begangen wurden? Wie befragt man dazu den Tatort selbst?

Heller interessierte sich für Grenzen und Migration. Als sich Ende des Jahres 2010 der Arabische Frühling entzündete, fand er sich vor einem gigantischen, kaum erforschten Gebiet wieder: dem Mittelmeer.

Vor dem Arabischen Frühling hatten Diktatoren wie Muammar al-Ghadhafi den Weg über das Meer kontrolliert. Sie liessen Menschen, die in Boote stiegen, abfangen, auch mit der Hilfe von Ländern der EU. Mit dem Sturz der Diktatoren wurde der Weg über das Meer geöffnet. Viele entschieden, ein besseres Leben im Norden zu suchen. Als der Arabische Frühling in Libyen und Syrien in Bürgerkriege mündete, versuchten Tausende, der Gewalt über das Meer zu entfliehen.

Heller verfolgte die Entwicklung von London aus. Besonders aufmerksam las er über einen Fall, der durch die internationale Presse ging:

An einem Morgen im März 2011 waren in der libyschen Stadt Tripolis 72 Menschen auf ein Boot gestiegen. Unterwegs ging ihnen der Treibstoff aus. Sie trieben zwei Wochen lang auf dem Meer. Als das Boot zurück an die libysche Küste geschwemmt wurde, waren von 72 Menschen noch 11 am Leben. Zwei weitere starben in den Tagen darauf.

Also 63 Tote, summierten die Medien. Und Überlebende berichteten: Sie seien auf See gesehen worden. Ein Militärschiff sei nah an sie herangefahren, doch es habe die Hilferufe ignoriert.

Was also war passiert, fragte Heller.

Er entschied mit einem Forschungskollegen: Vielleicht können wir die Geschehnisse rekonstruieren. «Aber um ehrlich zu sein: Wir hatten keine Ahnung, wie.»

Wo fischen die Fischer?

Den ersten Kontakt zu Asylsuchenden hatte Charles Heller im Jahr 2001. Er leistete Zivildienst in einem Haus für Flüchtlinge in Genf, und er traf dort auf sich selbst.

Heller lernte Menschen kennen, die Anfang zwanzig waren wie er selbst. Studenten waren wie er selbst. Politisch bewegt waren wie er selbst. Aber aufgrund ihrer Herkunft waren sie in der Schweiz nicht erwünscht. «Ich denke, dass ich durch sie die Geschichte meiner Familie neu kennengelernt habe», sagt Heller.

Hellers Grossvater war im Jahr 1938, als Hitler Österreich annektierte, von Wien in die Vereinigten Staaten emigriert. Er war Sohn eines bekannten Wiener Verlegers und floh unter privilegierten Umständen vor den herannahenden Nazis. Heller hatte sich als Jugendlicher kaum interessiert für diese Geschichte. Doch als er im Asylhaus auf diese Menschen traf, die nicht erwünscht waren, begann er, mehr über die jüdische Geschichte zu lesen.

Sowieso las Heller damals viel. Auch mit den Leuten, die im Asylhaus lebten. Sie lasen über die Hugenotten in Genf, die als Glaubensflüchtlinge gekommen waren und die Cité aufblühen liessen. Sie lasen den berühmten Essay «Über den Kolonialismus» von Aimé Césaire. Er handelt davon, wie der Kolonisator, der sich angewöhnt, andere Menschen als Bestie zu sehen und zu behandeln, sich selbst in eine Bestie verwandelt.

Die Rede Césaires wurde im Jahr 1955 publiziert. Sie erscheint Heller sehr gegenwärtig.

Im ersten Sommer des Arabischen Frühlings reiste Charles Heller mit seinem Forschungskollegen nach Süditalien, um herauszufinden, was auf dem Mittelmeer vor sich ging. Er wusste: Es gab viele Tote. Er wusste auch: Das Meer wurde von staatlicher Seite überwacht. Er kannte Fotos von Migrantinnen, die an der Küste von billigen Booten stiegen. Doch ihm fehlte eine genaue Vorstellung davon, wie die Überfahrten abliefen. «Es ist heute kaum mehr vorstellbar, aber das Mittelmeer war zu jener Zeit eine Blackbox», erzählt er.

Heller begann zu recherchieren.

In Bari, Brindisi und Palermo fragte er Migranten: Wo habt ihr abgelegt? Seid ihr unterwegs Schiffen begegnet? Welchen? Er fragte Fischer: Wo fischt ihr? Trefft ihr auf Migranten? Wenn ja, was tut ihr? Er fragte die italienische Küstenwache und die Seepolizei: Wo seid ihr tätig? Wie operiert ihr?

Vier Wochen später kannte Heller Radar, Satellitensysteme, Gebiete des Fischfangs auf dem Meer. Nun suchte er nach Überlebenden jener Fahrt, die für 63 Menschen tödlich geendet hatte.

Heller und sein Forschungskollege rekonstruierten den Weg des Boots: Es musste am frühen Morgen des 27. März 2011 von einem Hafen in Tripolis abgefahren sein. Am Nachmittag desselben Tages wurde das Boot von einem französischen Überwachungsflugzeug fotografiert. Einige Stunden später, als der Treibstoff knapp wurde, setzten die Migranten per Satellitentelefon einen Notruf ab.

Heller verfolgte den Weg des Notrufs: Das italienische Koordinationszentrum für Seenotfälle hatte die Koordinaten des Boots an alle Schiffe ausgesandt, die sich im Gebiet befanden. Seefahrende sind gesetzlich dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Aber niemand kam.

Zwei oder drei Stunden nachdem der Notruf gesendet worden war, überflog ein Helikopter das Boot. Die Migrantinnen glaubten, sie würden nun gerettet. Als die Hilfe ausblieb, fuhren sie fünf bis acht Stunden in Richtung Lampedusa. Dann ging der Treibstoff aus. Nun trieben sie auf dem Meer. Nach dem zweiten Tag begannen die Leute zu sterben.

Heller kontaktierte einen Ozeanografen, der berechnete, wohin die Strömung und die Winde das Boot getrieben haben mussten. Das Militärschiff, von dem Überlebende in der Presse sprachen, soll nach mehreren Tagen des Treibens herangefahren sein.

Heller versuchte, das Militärschiff eindeutig zu identifizieren. Er fand mehrere Kriegsschiffe, die zur kritischen Zeit im Einsatz waren und die auf die Beschreibungen von Überlebenden passten. Und: Es gab Dutzende Schiffe, die zur betreffenden Zeit im Gebiet waren, wie Satellitenaufnahmen zeigten.

Die Leute waren tatsächlich zum Sterben zurückgelassen worden, schlossen Heller und sein Forschungskollege nach acht Monaten Recherche. «Left to die» – unter diesem Namen wurde ihre Rekonstruktion der Geschehnisse bekannt.

Die Recherche war bahnbrechend. Niemand zuvor hatte das Sterben auf dem Meer derart akribisch rekonstruiert. Niemand zuvor war 63 Toten auf dem Meer auf eine Weise nachgegangen, wie es jeder Ermittler im Film tun würde, der sich vor 63 Toten wiederfindet: Er ginge von einem Verbrechen aus.

Hellers Recherchen waren die Basis für mehrere Klagen, die eingereicht wurden in Ländern, deren Schiffe oder Flugzeuge präsent gewesen waren auf dem Meer. Die meisten Klagen wurden abgelehnt, einzig in Frankreich ist der Fall noch offen. Und das Sterben auf dem Meer ging weiter.

Im Herbst 2013 ertranken vor Lampedusa innert zehn Tagen über 500 Menschen. Im Frühjahr 2015, nach 1200 Toten innerhalb von nur einer Woche, sprach «Ärzte ohne Grenzen» von Zahlen wie aus einem Kriegsgebiet. Das waren die grossen, viel beachteten Katastrophen. Sehr viel mehr Menschen wurden tot angespült und in Leichensäcken weggetragen ohne Kameras, die filmten.

Und mit dem Tod, der normal wurde, wurden die Schlagzeilen kleiner.

Wessen Leben zählt wie viel?

Ein Sommerabend in Zürich. Auf der Landiwiese ist Theater Spektakel. Zwischen Seiltänzern und Spritzgetränken feiert Zürich seine neue Mediterranität. Im Hintergrund zieht ein Blaulicht vorbei. Vorne, in ein Mikrofon sprechend, versucht Charles Heller, die Sirenen einzufangen. Er stellt am Theater Spektakel seine Recherchen zum Tod im Mittelmeer vor. Gerade erklärt er, warum er die europäische Grenzagentur Frontex «hasst».

Es ist merkwürdig, Charles Heller dieses Verb sagen zu hören: hassen. Er gehört zu den wenigen Menschen, von denen man annimmt, sie hätten das Wort aus dem Vokabular entfernt. Einmal, als Hellers Vater anruft, hebt Heller ab mit einem Lächeln und der Begrüssung: «Honorable father ...». So begegnet Heller dem Menschen ganz im Grundsatz: mit Ehre und Würde, als Humanist. Daher kommt der Hass auf Frontex.

Die Grenzagentur steht für eine Politik der Abschottung, die Heller und andere Aktivistinnen als Festung Europa bezeichnen. Die Politik akzentuierte sich im Jahr 2015, als so viele Menschen über das Meer kamen wie nie zuvor. Italien gab zu jener Zeit sein Programm zur Seenotrettung auf. Mit «Mare Nostrum» hatte das Land seit dem Herbst 2013 Boote auf dem Meer aufgespürt und in sichere Häfen gebracht.

Ein Jahr später wurde «Mare Nostrum» durch eine andere Operation ersetzt: «Triton». Sie war angesiedelt unter dem Dach von Frontex und markierte einen Politikwechsel: Die Frontex-Schiffe sollten Grenzen überwachen und gegen Schlepper vorgehen, aber nicht aktiv nach geflüchteten Menschen suchen. Das liess die Zahl der Toten steigen. Nun sprangen private Seenotretter ein.

NGOs kauften Schiffe, um Migrantinnen von überfüllten Booten zu ziehen. Bürger gründeten Vereine wie Seawatch. Doch Politikerinnen kritisierten früh, dass die private Rettung einen falschen Anreiz setze. Sie wirke als «Pull-Faktor» für Migranten, die ihre Leben auf dem Meer gefährdeten, sagten sie. Italien, das noch mit «Mare Nostrum» selber Rettungsschiffe eingesetzt hatte, verweigerte nun privaten Schiffen die Einfahrt in die Häfen. Die italienische und die maltesische Justiz konfiszierten Rettungsboote und klagten die Besatzungen an, der Vorwurf lautete: Beihilfe zur illegalen Einreise.

Das Mittelmeer war nun nicht mehr nur humanitäres Katastrophengebiet, sondern auch eine politisch umkämpfte Zone. Und Charles Heller war mittendrin.

Er untersuchte mit Forschungskolleginnen Vorwürfe gegen die Besatzung eines Schiffes, das angeklagt wurde. Er baute zusammen mit Aktivisten eine Notrufnummer für Menschen auf dem Meer auf, die noch heute in Betrieb ist. Er recherchierte zum Ende von «Mare Nostrum» und fand heraus: Die Behörden sahen in internen Papieren voraus, dass mehr Leute ertrinken würden. Sie nahmen die Toten in Kauf.

«Wir leben in einer Welt, in der manche Leben als entbehrlich betrachtet werden. Als sei es eigentlich in Ordnung, wenn sie sterben», sagt Heller.

Er recherchiert den Toten nach, um diese unterschiedliche Bewertung von Leben anzugreifen. Seine Arbeit versucht, die urmenschliche Reaktion auf den Tod zu erzeugen – den Schock. Aber Heller kämpft gegen die Zeit: Hat man den Tod schon mehrere Jahre lang hingenommen, erfordert es umso mehr Gewissen, es plötzlich nicht mehr zu tun.

«Bin ich jüdisch?»

«Natürlich berührt uns nicht jeder Tod gleich», sagt Heller. «Oft sind es die Details, die uns bleiben. Bestimmte Situationen, die Verbindungen zu uns selbst, nicht wahr?»

Heller erinnert sich an einen Überlebenden aus Syrien, Mohanad Jammo, dessen Frau und Kinder vor Lampedusa ertranken. Heller reiste nach Malta, um den Mann zu befragen. Er war Mediziner wie Hellers Vater.

Er erinnert sich an eine Sportlerin aus Somalia, Samia Omar, die viel Talent hatte und Ehrgeiz. In der Hoffnung, der Kontrolle von Milizen zu entkommen und ihren Sport in Europa ausüben zu dürfen, stieg sie auf ein Boot. Ihr Tod erinnerte Heller an seine Frau, eine dreifache Schweizer Meisterin im Taekwondo.

Heller erinnert sich an einen jungen Mann aus Eritrea, Tesfalidet Tesfom, der 19 Monate in Libyen gefangen gehalten worden war. Er wog noch 35 Kilo, als er Italien erreichte, und starb am Tag der Ankunft. Heller ist dem jungen Mann nie persönlich begegnet, nur einem Foto. Es zeigte ein dunkles, ausgemergeltes Gesicht, das im Schatten abgebildet war, die Augen stachen hervor. Es erinnerte Heller an die Fotos, die er aus den Todeslagern der Nazis kannte.

«Bin ich jüdisch?», fragt Heller. Das sei eine sehr komplizierte Frage.

Er spricht die Frage in Texten an. Mit all den Fragen, die sie nach sich zieht: Kann er die eigene Position in den Vordergrund stellen, ohne darauf reduziert zu werden? Macht ihn die Antwort angreifbar? Heller sagt, er wolle nicht so tun, als verstünde er das Leid, das Menschen in der Gegenwart durch Rassismus erfahren. Er war nie religiös, und er ist es noch heute nicht.

Doch die jüdische Geschichte ist Teil von Heller. Er begreift sie als Ethos: Sie verpflichtet ihn, auf der Seite der Entrechteten zu kämpfen. Und vielleicht versteht er die Geschichte auch als Aufruf, wach zu sein. Hinzusehen. Heller sagt: «Man muss in den Abgrund der Gewalt schauen. Dorthin, wo das tiefste Leid verursacht wird.»

Schaut Heller in das Leid, schaut er nach Libyen. Dort lässt die Europäische Union Flüchtlinge durch die Küstenwache abfangen. Im Wissen darum, dass sie in Lager gebracht werden, aus denen Zwangsarbeit, Vergewaltigungen und Folter bekannt sind. Das deutsche Aussenministerium beschrieb die Zustände dort früh als «KZ-ähnlich».

Heller schaut an den Grenzzaun, der Marokko von der spanischen Exklave Melilla trennt. Dort starben im vergangenen Jahr mindestens 23 Menschen, als die Polizei sie mit brutalen Mitteln davon abhalten wollte, den Zaun zu überqueren. Daraufhin stellte sich der spanische Premierminister vor Mikrofone der Presse und lobte die «aussergewöhnliche Arbeit unserer Sicherheitskräfte».

Heller schaut auf das Meer, zur Grenzschutzagentur Frontex, deren Kader grobe Menschenrechtsverletzungen zu verantworten haben, wie die Antikorruptionsbehörde der EU ermittelt hat. Er schaut nach Griechenland, das Migrantinnen über die Grenze zur Türkei zurückdrängt, was illegal ist. Aber, sagt Heller, «Griechenland tut nicht einmal mehr so, als würde es sich an internationale Normen halten. Sie ignorieren das Recht offen.»

Er schaut nach Ungarn, das die Zahl der illegal zurückgedrängten Migranten offiziell in der Polizeistatistik ausweist – als Erfolg.

Schaut Charles Heller in das Leid, findet er sich vor die Frage gestellt, wie er seine Arbeit eigentlich noch machen soll.

«Was nützt es, staatliche Gewalt aufzudecken, wenn sie gar nicht mehr versteckt wird?», fragt er.

Was wäre wenn?

Heller denkt oft an Aimé Césaire, den er damals im Zivildienst las. An den Kolonisator, den Kolonisierten und das Biest. «Ich fürchte mich davor, in was sich Europa durch den Umgang mit Migranten verwandelt», sagt er.

Doch das Faszinierende an Charles Heller ist: Er zwingt sich nicht nur zum Blick in das Leid. Er zwingt sich auch dazu, die grösstmögliche Hoffnung zu suchen.

Dann spricht er vom Ende des Rassismus und vom Ende der Ungleichheit, was die Gewalt an den Grenzen beenden würde. Dann beginnt er Sätze mit «What if?», was wäre wenn? Dann zählt er aus seinem Netzwerk jene Aktivistinnen auf, die nicht aufgegeben haben. Dann sucht er im grössten Unglück den einen Fall, der glücklich endete.

Vielleicht gründe das Hoffnungsfrohe in der amerikanischen Erziehung, sagt er.

Heller wurde in den USA geboren. Einer seiner Lieblingsfilme als Kind war «Think Big!», ein Musical über das Baseballteam New York Mets. Im Film rocken Spieler das Feld mit Luftgitarren und singen: «Think big! You gotta think big!» – denk gross, du musst gross denken! «Das ist noch immer in mir drin», sagt Heller.

Denkt er gross, denkt er grenzenlos.

Er denkt eine Welt, in der die Menschen sich frei bewegen dürfen. Er denkt an Angela Davis, eine Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die sagt, die Flüchtlingsbewegung sei die Bürgerrechtsbewegung unserer Zeit. Er denkt an eine Zeit, vielleicht in 50 Jahren, in der man mit Beklemmung und Scham zurückblicken wird auf diese Zeit, in der Ausländer so wenige Rechte hatten.

«Man wird die Gewalt im Mittelmeer als eines der grössten Verbrechen anerkennen, das je begangen wurde», denkt er.

Am Neuenburgersee gibt es einen Steg, der in den See hinaus führt, den «Pont de l’utopie». Es ist ein heisser Tag im August. Im Wasser spielen Kinder. Ein vorbeiziehendes Schiff wirft Wellen bis ans Ufer. Heller zeigt auf die Wellen und sagt, er sehe die Utopie dort unten, in den Wellen. Nicht oben auf dem Steg, der den Namen trägt.

Er meint: Die bessere Welt lässt sich nicht planen wie ein gerader Steg. Sie wird herbeigeführt von Menschen, die sie erkämpfen.

Also recherchiert Charles Heller weiter, gegen alle Widrigkeit.

Zu seinen Lieblingsliedern gehört «Sisyphe», ein Stück des Pianisten Colin Vallon, in dem sich dieselben Akkorde wiederholen, fast das ganze Lied hindurch. Die Akkorde laufen auf einen Höhepunkt zu – aber dann endet das Lied doch nur so, wie es schon begonnen hat.

Vor zwei Jahren gründete Heller ein eigenes Recherchebüro, «Border Forensics», mit Sitz in Genf. In seinem jüngsten Fall untersuchte er den Tod einer jungen Nigerianerin, Blessing Matthew, die über das Meer nach Italien gekommen war. Als die Frau in einem Bergdorf die Grenze zu Frankreich überquerte, wurde sie von einer Grenzpatrouille verfolgt. Sie stürzte in einen Fluss. Am Tag darauf wurde ihre Leiche an einem Staudamm flussabwärts entdeckt.

Heller fragte: Was ist passiert?

Er befragte Zeuginnen, rekonstruierte die Geschehnisse. Er stellte mit seinem Team die Aussagen, die die Grenzpolizisten gemacht hatten, infrage.

Bisher hält die französische Justiz den Fall geschlossen. Aber Heller recherchiert bereits am nächsten:

Ein schwarzer Mann, der von seinen Freunden Nzoy genannt wurde, wurde vor zwei Jahren in der Westschweiz, am Bahnhof von Morges, von einem Polizisten erschossen. Er war der vierte Schwarze innert weniger Jahre, der in der Waadt durch die Polizei starb.

Heller fragt: Was ist passiert?

Er befragt mit seinem Team Zeuginnen, rekonstruiert die Geschehnisse. Im kommenden Jahr könnte der Fall vor Gericht verhandelt werden.

Die Erfahrung zeigt, dass Polizisten in solchen Fällen nur sehr selten verurteilt werden. Aber: «What if»?

Was, wenn es diesmal anders ist?