Wie sieht das ideale Gymnasium aus?

Mittelschulen sollten weniger Stoff vermitteln – und dafür lebenslanges Lernen, Zusammenarbeit und vernetztes Denken frei von Fächern fördern.

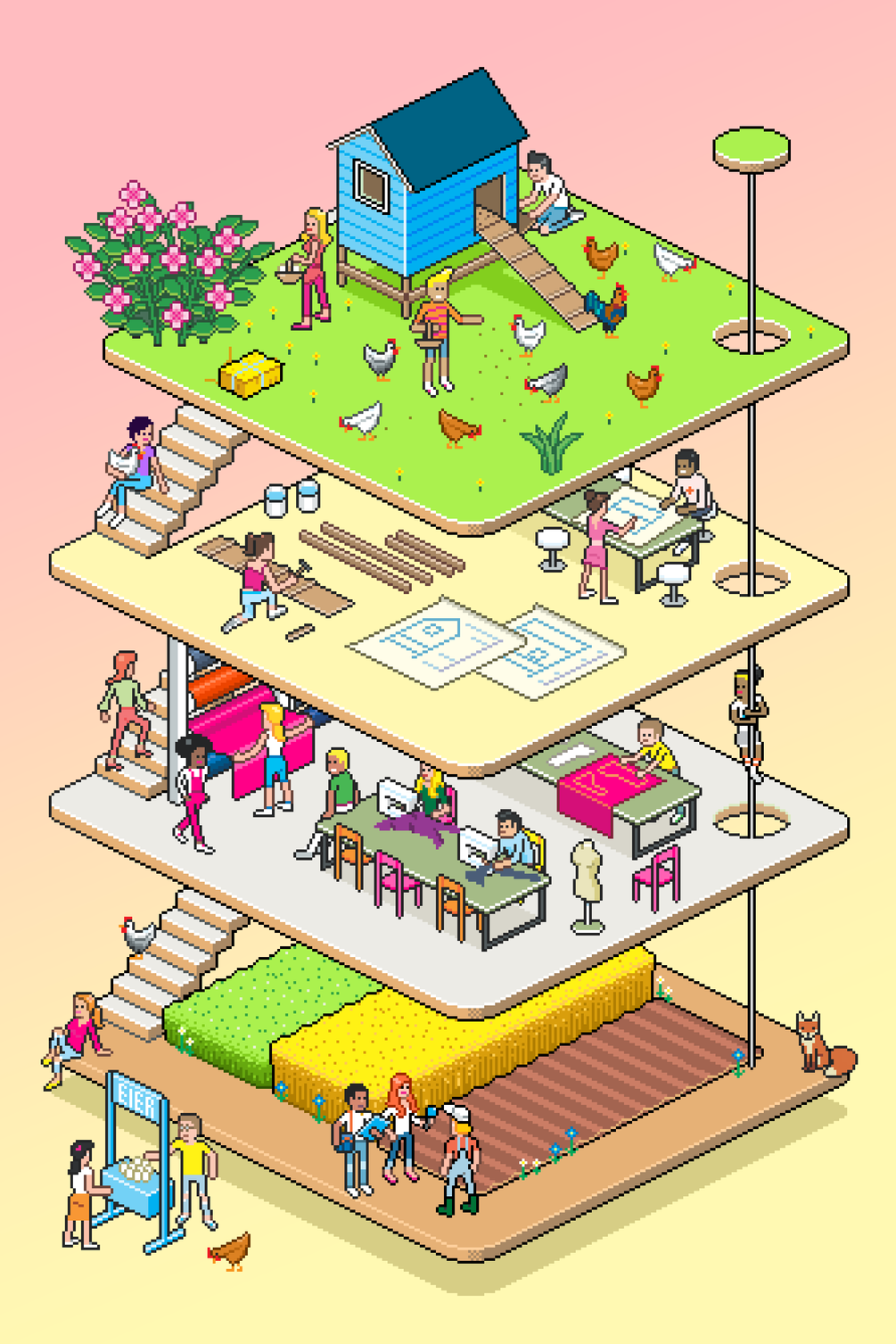

Ein Gastbeitrag von Philippe Wampfler (Text) und Quickhoney (Illustration), 21.08.2023

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!

In der Schweiz gilt das Gymnasium als Königsweg ins erfolgreiche Berufsleben: Die Matur berechtigt zur nahezu freien Wahl von Studienfach und Hochschule. Und sie ermöglicht die Auswahl aus einer breiten Palette prestigeträchtiger Berufe.

Viele Menschen erinnern sich denn auch daran, wie sie am Gymnasium als «künftige Elite» bezeichnet wurden, weil sie später als Juristinnen, Ärzte und Ingenieurinnen Karriere machen würden. Damit war ein Appell verbunden: Weil diese Schülerinnen später anspruchsvolle und für die Gesellschaft wichtige Aufgaben übernehmen, müssen sie sich an der Mittelschule anstrengen und engagiert lernen.

Zurzeit arbeiten Bund und Kantone am Projekt zur Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM), das jetzt in die entscheidende Phase tritt. Das ist ein guter Anlass, sich zu fragen, wie das ideale Gymnasium aussehen soll. Was wäre die beste Vorbereitung auf ein Studium und auf eine verantwortungsvolle Rolle in Beruf und Gesellschaft? Oder grundsätzlicher: Was sollten Menschen lernen, warum sollten sie es lernen und wie gelingt ihnen das?

Philippe Wampfler ist Mittelschullehrer für Deutsch und Mathematik und unterrichtet an der Kantonsschule Uetikon am See im Kanton Zürich. Daneben ist er Dozent für Deutschdidaktik an der Universität Zürich und hat 2021 zusammen mit Björn Nölte das Buch «Eine Schule ohne Noten. Neue Wege zum Umgang mit Lernen und Leistung» publiziert. Darüber, warum er Noten am liebsten komplett abschaffen möchte, hat er im letzten Sommer auch in der Republik geschrieben.

Auf all diese Fragen gibt es eine zunächst einfache Antwort: Junge Menschen sollen im Gymnasium nachhaltig lernen. Nachhaltig im Sinn, wie es der sogenannte Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen definiert: Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse auf eine Art und Weise, die zukünftige Bedürfnisse berücksichtigt.

Gymnasiasten müssen also so lernen, dass es ihrer Neugierde, ihren Interessen und ihren Bedürfnissen entspricht. Sie sollen dabei Kompetenzen erwerben, damit sie sich in Zukunft entfalten, ein gutes Leben führen, beruflich erfolgreich sein und die Gesellschaft mitgestalten können. Nachhaltiges Lernen ist das, was auch lebenslanges Lernen genannt wird: also die Fähigkeit, laufend und gern neue Kompetenzen zu erwerben.

Die folgenden Änderungsvorschläge sind Konkretisierungen der Leitvorstellung, dass schulisches Lernen für Gymnasiastinnen sinnvoll sein und sie zu lebenslangem Lernen befähigen soll.

Heute ist das – leider – nicht der Fall.

Eine 16-jährige Schülerin hat kürzlich über ihre ersten zwei Jahre an einem Schweizer Gymnasium geschrieben: «Ich habe im Korsett des Schulsystems nicht wirklich meine Stärken und Schwächen entdecken können. Viele Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, habe ich nicht aufgrund des Leistungsdrucks erlernt, sondern trotz des Leistungsdrucks.»

Mit den Begriffen «Korsett» und «Leistungsdruck» spricht die Schülerin ein zentrales Problem der heutigen Gymnasien an: die Stundenpläne, die Lehrpläne, die Anstellung der Lehrpersonen – alles hängt von den Fächern ab, die geprüft werden. Reformen beschränken sich darauf, Lehrpläne zu überarbeiten, Fächerlisten zu erweitern oder zu begrenzen sowie Stundenzuteilungen zu verschieben. Das macht Reformen, so auch die aktuelle WEGM-Überarbeitung, wirkungslos: Sie können die zentralen Probleme der Schweizer Gymnasien nicht lösen.

Die folgenden vier Veränderungen hingegen würden ein Gerüst für eine tiefgreifende Reform bilden.

1. Fachfrei und vernetzt denken

Bei einem Feierabendbier habe ich kürzlich mit einem Geschichtslehrer und einer Wirtschaftslehrerin über den Getreideanbau im Mittelalter diskutiert. Der Geschichtslehrer war erstaunt, dass die Schüler nicht verstanden, warum die Bauern gezwungen waren, Weizen anzubauen, obwohl der Ertrag das nicht rechtfertigte. Die Wirtschaftslehrerin sagte, genau dieses Beispiel nutze sie, um anhand der Dreifelderwirtschaft zu zeigen, wie wirtschaftliches Denken und Innovation zusammenhängen. Sie sei immer wieder erstaunt, wie wenig die Klassen aus dem Geschichtsunterricht darüber wüssten. Und ich als Deutschlehrer musste dabei an die vielen mittelalterlichen Texte denken, in denen die Situation der Bauern beschrieben wird.

Rasch kam die Frage auf: Warum beschäftigen sich Gymnasiastinnen in mindestens drei unterschiedlichen Fächern mit einem Zusammenhang, den sie in der kurzen Zeit nur unvollständig und nur aus einer beschränkten Perspektive betrachten? Ackerbau im Mittelalter ist ein Thema, das in einer vertieften Auseinandersetzung ein Verständnis für historische, politische, ökonomische, biologische und literarische Einsichten erlaubt. Die interdisziplinären Zusammenhänge werden den Schülern wegen des Fächer-Silo-Denkens nicht deutlich.

Dabei wäre die Lösung einfach: einen Tag oder eine Woche ohne Fachunterricht. Das würde Zeit bieten, um Themen ganzheitlich anzugehen und verschiedene Perspektiven zu verstehen. Ausgehend vom Ackerbau im Mittelalter, würden sich Jugendliche schnell grundsätzlichere Fragen stellen: Ein Schüler könnte mit einer Bäuerin darüber reden, wie sie heute entscheidet, welche Getreidesorten sie anbaut. Eine Schülerin würde aufarbeiten, weshalb seit Rousseau wahrscheinlich zu Unrecht davon ausgegangen wird, dass Menschen mit dem Ackerbau auch das Eigentum erfanden. Und eine Gruppe Gymnasiasten könnte Vertreterinnen einer Entwicklungszusammenarbeitsorganisation befragen, wie globaler Know-how-Transfer in der heutigen Landwirtschaft funktioniert.

Die Erweiterung der Fächerliste löst das fundamentale Problem des gymnasialen Silo-Lernens nicht. Der Bildungsjournalist Bent Freiwald hat dazu kürzlich pointiert geschrieben: «Wer ein Schulfach fordert, ist zu faul, das Problem wirklich zu lösen.» Diese Kritik trifft auch das Kernproblem der gegenwärtigen WEGM-Reform. Sie hat die Zahl der Grundlagenfächer am Gymnasium auf zwölf erweitert. Neu sind auch Wirtschaft und Recht sowie Informatik Grundlagenfächer (was bedeutet, dass alle Schüler sie besuchen müssen). Diese Fächer beanspruchen Lernzeit, die anderen Fächern entzogen wird. Mit anderen Worten: Neue Silos verkleinern bisherige Silos. Sie bleiben aber Silos.

Vertieftes Verständnis von Zusammenhängen liesse sich hingegen fördern, wenn Gymnasien fachübergreifende oder fachfreie Lernphasen anbieten würden. In diesen könnten sich Schülerinnen Fragen von verschiedenen Seiten nähern. Das ist eine Herausforderung, weil an Mittelschulen noch immer viele organisatorische und finanzielle Probleme systematisch über Fächerfragen gelöst werden. In einem visionären Modell dagegen wären Lehrpersonen fachunabhängig angestellt und fachfreie Lernblöcke in den Stundenplänen verankert. Schulen hätten Wissen und Erfahrung, wie Gymnasiasten in diesen Phasen produktiv und verbindlich arbeiten. Das wäre für viele ein Befreiungsschlag.

Die junge Kantonsschule Uetikon am See im Kanton Zürich geht einen Schritt in diese Richtung. Sie ermutigt Lehrpersonen der höheren Klassen, einzelne Lektionen ihres Fachs in einen Pool zu geben. So entsteht ein fachfreier Lerntag, der nicht durch einen Stundenplan zerteilt ist. Schülerinnen arbeiten dann an Projekten, in denen sich Fächer verbinden. Lehrpersonen unterstützen sie dabei, sowohl über eine digitale Plattform als auch mit Sprechstunden.

Die Verknüpfung von Lernen mit Stoffplänen ist der gordische Knoten der Schweizer Gymnasien. Besonders mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer gehen davon aus, guter gymnasialer Unterricht bestehe darin, Skripte durchzuarbeiten und zu verstehen. Dieses Denken führt zur Notwendigkeit, möglichst viel Lernzeit einzuplanen, um mit dem Stoff nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Der Mathematik-Fachdidaktiker Peter Gallin verwies in der Ausbildung immer wieder auf sein Credo: «Es gibt keinen Stoff, es gibt nur Lernen.» Was er damit gemeint hat: Es bringt nichts, etwas «durchzunehmen», wenn damit kein sinnvolles Lernen verbunden ist.

2. Selbstständiges Lernen

Damit sind wir beim zweiten Punkt, der für lebenslanges Lernen unabdingbar ist. Schüler müssen eigenständige Lernerfahrungen machen können.

Warum das wichtig ist, kann eine Kritik der Stoffvermittlung zeigen. Grundsätzlich gehen die Gymnasien davon aus, dass Lernende möglichst dichte und möglichst vollständige Informationsmengen aufnehmen sollen. Der Didaktiker Martin Lehner spricht in dieser Beziehung von einer Vollständigkeitsfalle. Viele Lehrpersonen glauben, ihr breites Fachwissen weitergeben zu müssen. Dabei übersehen sie einerseits, dass eine grosse Stofffülle zu einer Überfrachtung führt, die die Lernqualität beeinträchtigt. Andererseits schaffen sie eine Abhängigkeit der Lernenden von den Lehrpersonen. Sie verhindern, dass sich Schülerinnen Kompetenzen und Wissen eigenständig aneignen. Wer sich vertieft mit einer Problemstellung beschäftigt, muss nämlich eigene Fragen stellen können, Fehler machen und Entscheidungen fällen, die auch Konsequenzen haben.

Ist das nicht möglich, leidet die Motivation von Gymnasiasten. Ihre Partizipation im Unterricht ist nicht echt, sondern nur Show, weil das Skript der Lehrpersonen vorgibt, was gelernt werden muss. Zementiert wird diese Art der Stoffvermittlung durch die Prüfungen, die nur besteht, wer den vorgegebenen Stoff möglichst vollständig durchgearbeitet hat und keine Fehler macht.

Das ist praxisfern. Wir wissen: Im Berufsalltag müssen wir Wissen kontextbezogen anwenden können.

Das tun Gymnasiastinnen nicht: Bei Prüfungsantworten schreiben sie unkritisch alles hin, was möglicherweise einen Punkt gibt – egal, wie falsch oder unzusammenhängend es ist. Diese Bullshit-Prüfungsantworten sind für mich ähnlich erschreckend wie die verbreitete Bereitschaft von Schülern, bei Prüfungen zu schummeln.

Was dazukommt: Umfragen unter Schülern zeigen, dass die Belastung im heutigen Mittelschulsystem zu hoch ist.

Die Lösung dieses Problems ist die Übergabe der Verantwortung an die Lernenden. Dafür gibt es drei Instrumente, die zum Beispiel bei der Maturitätsarbeit erfolgreich eingesetzt werden:

Lernende entscheiden sich für ein Lernprojekt, das sie selbst planen und durchführen.

Lehrpersonen begleiten die Schülerinnen, entscheiden aber nicht für sie. Sie geben ihnen Feedback und helfen ihnen, ihr Lernprojekt zu reflektieren.

Bei der Evaluation zeigen die Jugendlichen, was sie erarbeitet haben. Sie werden nicht mit vorgegebenen Aufgaben geprüft, sondern zu dem befragt, was sie herausgefunden haben. Leistungen werden nachgewiesen, nicht abgefragt.

Diese drei Verfahren könnten Gymnasien in jedem Fach umfassend nutzen. Im Gegenzug müsste die Stoffvermittlung in den Hintergrund treten. Das ist auch deshalb eine Herausforderung, weil die Stoffvermittlung einige Bachelor-Studiengänge dominiert, etwa an der ETH. Auch dort führt das zu Stress und problematischen Lernprozessen bei den Studierenden.

3. Öffnung und Zusammenarbeit

«Warum sagen Sie uns nicht einfach, was an der Prüfung kommt, und verzichten dafür auf unnötige Gruppenarbeiten?» Diesen als Frage verkleideten Wunsch äussern Schüler immer wieder.

Gruppenarbeiten verkommen in den heutigen Mittelschulen zu einer didaktischen Pflichtübung, die keinen echten Wert hat. Effizient Lernende werden dabei zurückgebunden, unreife überlassen die Arbeit anderen, viele sind versucht, während einer Gruppenarbeit entweder auf die nächste Prüfung zu lernen oder sich an Bildschirmen die Zeit zu vertreiben. Kollaboration ist ein Schlagwort, das zwar gern bemüht wird, unter den aktuellen Gegebenheiten aber wenig sagt.

Jugendliche sind durchaus in der Lage, Formen der Zusammenarbeit zu lernen und anzuwenden. Damit das gelingt, braucht es neben einer Veränderung der Prüfungskultur aber auch eine Öffnung der gymnasialen Lernformen.

Vor ein paar Jahren habe ich während einer Studienwoche eine Gruppe von Schülerinnen begleitet, die an einem Kulturzentrum in Neuenburg einen Nähkurs durchführten. Sie mussten in der Stadt Nähmaschinen und Stoffe organisieren, sich im Kulturzentrum vorstellen, sich dort einrichten und den Kurs so gestalten, dass die Teilnehmenden ihre Kleider flicken oder nähen konnten.

Die jungen Frauen planten den Prozess und teilten Arbeiten auf. Sie nahmen gegenseitig Stärken und Schwächen wahr und schätzten ab, wann sie sich unterstützen und entlasten mussten. Es ging ihnen nie darum, dass alle gleichzeitig dasselbe können sollten. Dennoch waren sie ständig intensiv aktiv, weil ihre Expertise gebraucht wurde. Sie sprachen Französisch, weil sie sich verständigen mussten. Sie fanden Lösungen, weil Probleme auftauchten.

Ist Kollaboration mehr als ein didaktisches Feigenblatt, erlaubt sie Jugendlichen, eigene Profile zu bilden. Sie können sich der problematischen Vorstellung entziehen, alle müssten zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche leisten können, sondern verstehen sich als kompetente Menschen mit spezifischen Stärken. Zusammen erreichen sie mehr, als jeder von ihnen allein könnte.

Gruppenarbeit führt zudem zu starken metakognitiven Lerneffekten. Das bedeutet, dass Gymnasiastinnen darüber nachdenken, wie sie lernen können. Gerade weil es einen Austausch darüber braucht, welche Kompetenzen für die Bewältigung einer Aufgabe nötig sind, findet hier tiefes Lernen statt.

Sobald sich Gymnasien öffnen und Formen der Zusammenarbeit mit Institutionen und Unternehmen suchen, die nicht nach der Logik der Schule operieren, verschwinden reine Stoffvermittlung und Silo-Denken automatisch. Nicht aber Wissen und Kompetenzen: Gerade in solchen Projekten zeigt sich, dass es für produktive Formen der Zusammenarbeit unabdingbar ist, dass Menschen Zusammenhänge verstehen, Abläufe kennen, Fachwissen anwenden und bei Routinearbeiten sicher und fehlerfrei vorgehen.

4. Gestaltung der eigenen Schule

Als letztes Element bleibt die Verantwortung. Vernetztes Denken, selbstständiges Lernen, Kollaboration und Öffnung bedeuten nichts, wenn es nicht um etwas geht. Gymnasiasten fehlt «the skin in the game» – der Einsatz für etwas, das einem persönlich wichtig ist. Und die Erfahrung, dass es persönlich wehtut, wenn das schiefgeht. Das aber ist die Grundlage für Vertrauen, gute Entscheidungen und wirksames Handeln.

Die eigene Schule ist der Ort, an dem Schülerinnen Verantwortung übernehmen könnten.

So lässt der Walliser Pädagoge Damian Gsponer Kinder in seiner visionären Schule in Bratsch einen Hühnerstall bauen und unterhalten. Das Projekt haben auch andere Schulen übernommen. Die Schüler sind für die Tiere verantwortlich, die von ihnen abhängig sind. Sie lernen dabei sowohl biologische und tiermedizinische Zusammenhänge (etwa wie Vogelgrippe übertragen wird) als auch ökonomisches Denken. Zudem müssen sie verbindliche Routinearbeiten wie Füttern und Misten übernehmen.

An Gymnasien braucht es keine Hühnerställe. Die Mittelschüler können sich aber um ihr eigenes Schulhaus kümmern. Heute setzen sie sich an den meisten Orten in ein gemachtes Nest: Die hochwertige Infrastruktur wird von einem Hausdienst und einer IT-Abteilung unterhalten sowie von einem Reinigungsteam täglich geputzt. In der Pause und am Mittag gibt es in der Mensa Verpflegung. Den Stundenplan erstellt eine dafür entschädigte Fachperson, die Schulleitung legt ein Jahresprogramm fest.

Das zeigt deutlich, wo das Entwicklungspotenzial liegt: in Schulen, die Schülern die Verantwortung für die Schulorganisation ganz oder teilweise übergeben. Teil des Schulalltags wären dann die Reinigung des Gebäudes, Kochen in der Mensa oder die Erarbeitung des Stundenplans.

Das Problem, dass viele Gymnasiastinnen die Schule lediglich selektiv besuchen, hängt damit zusammen, dass es sie dort nicht braucht. Nur bei Prüfungen stört ihr Fehlen, weil Lehrpersonen dann eine Nachprüfung organisieren müssen.

Die Verantwortung für die eigene Schule würde das sofort ändern. Sie würde jungen Menschen zeigen, wie eine Institution funktioniert und welche Auswirkungen bereits kleine Veränderungen haben können.

Diese Verantwortung würde klären, was mit den Bildungszielen der Maturitätsausbildung eigentlich gemeint ist. In Artikel 5 des Anerkennungsreglements MAR steht:

Ziel der Maturitätsschulen ist es, Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu vermitteln sowie ihre geistige Offenheit und die Fähigkeit zum selbständigen Urteilen zu fördern. (…) Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereitet.

Auf welche «anspruchsvollen Aufgaben in der Gesellschaft» die Schweizer Gymnasien ihre Schüler heute vorbereiten, ist notorisch diffus. Dieses Bildungsziel wird oft «vertiefte Gesellschaftsreife» genannt. Tatsächlich bekommen alle Gymnasiastinnen die Matur, welche die entsprechenden Prüfungen bestehen. Da diese kaum selektionieren, sind es alle, die das letzte Schuljahr ohne gravierende persönliche Probleme erreichen. Darunter sind auch junge Menschen ohne Bereitschaft, verantwortungsvoll zu handeln. Lehrpersonen an Gymnasien sind zwar bemüht, Jugendlichen Werte zu vermitteln, doch ihre Mittel beschränken sich meist auf das Vermitteln von Konzepten. Verantwortungsvolles Handeln und ethisches Bewusstsein können aber nicht gelehrt werden, sie müssen erfahren und angeeignet werden. Das geschieht zum Beispiel, wenn die Schulen von den Jugendlichen selbst organisiert und geführt werden.

Sind diese Vorschläge utopisch?

Die vier skizzierten Veränderungsvorschläge hängen alle zusammen. Sie ergänzen und stützen sich. Als Gesamtpaket sind die Vorschläge heute aber nicht umsetzbar. Das Gymnasium ist in der Schweiz ein «Privileg der Schichten geblieben, die schon Bildung haben», wie die Bildungsforscherin Margrit Stamm schreibt. Jede Veränderung des Systems bedroht diese gesellschaftliche Funktion und führt zu Abwehrreaktionen der bildungsbürgerlichen Schichten, die heute über das Gymnasium ihre Bildung vererben.

Das erklärt auch, weshalb in Diskussionen über das Gymnasium immer wieder reflexartig auf einen bildungsbürgerlichen Kanon verwiesen wird. Dieser verlangt, dass Jugendliche klassische Bildungsinhalte vorgesetzt bekommen – und das in einer Form, die es seit 200 Jahren gibt.

Bildungspolitisch ist eine Reform der Gymnasien noch komplexer: Sie muss nicht nur Menschen erklärt werden, deren Vorstellung von Gymnasien durch ihre eigene Schulerfahrung geprägt ist, sondern auch solchen, welche gar nicht wissen, wie Gymnasien funktionieren. Dass Maturprüfungen in der Schweiz weder selektiv noch standardisiert sind, ist etwas, was wenigen Menschen, die keine Matur haben, bekannt ist. Stoffvermittlung und Silodenken sind nicht nur im bildungsbürgerlichen Denken verankert. Sie sind auch Teil populärer Vorstellungen des Gymnasiums, die Erwartungen an Schulen prägen.

Eine Veränderung hin zu nachhaltigem Lernen muss also in kleinen Schritten erfolgen, die als spürbare Verbesserungen erlebt werden. Auch wenn die gegenwärtige nationale Reform wenig Spielraum für echte Verbesserungen zulässt, zeigt die Reflexion darüber doch, dass die Zeit dafür reif ist.

Die Schulleiterkonferenz der Zürcher Kantonsschulen hat in einem Positionspapier zur Reform Folgendes festgehalten:

Zukünftig sollten vermehrt konzeptionelle, fächerübergreifende Denkkonzepte vermittelt werden, die einen besseren Zugang zu realen Problemstellungen ermöglichen. Dies benötigt Zeit und bedingt eine inhaltliche Reduktion in den Lehrplänen.

Der im Gymnasium entstehende Stoffdruck hemmt das fächerübergreifende und projektartige Arbeiten. Das Denken in fachlichen «Silos» führt dazu, dass fächerübergreifendes Denken und Arbeiten nur in klar definierten Gefässen «am Rande des Schulprogramms» stattfindet.

Die Schulleiterinnen des Kantons Zürich drücken hier das aus, was dieser Text ausführlich dargelegt hat: Das Korsett der Fächer und der Lehrpläne muss so gelockert werden, dass die Schulen jungen Menschen Erfahrungen anbieten können, die ihre aktuellen und ihre zukünftigen Lernbedürfnisse befriedigen. Mit Silos und Stoffvermittlung gelingt das nicht.