Ungebetene Besucher

Er kämpfte gegen Mafiosi, Geldwäscherinnen und Kriegsverbrecher. Seinen Ruhestand verbringt er unter Polizeischutz. Wie Dick Marty seine Freiheit verlor.

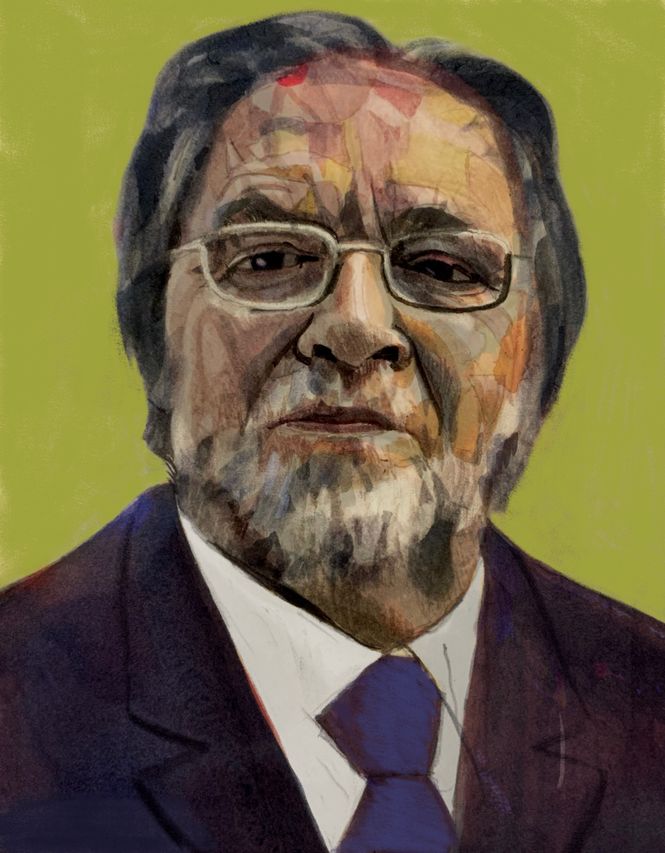

Von Carlos Hanimann (Text) und Andrea Ventura (Illustration), 20.12.2023

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:

Gegen Ende des Jahres 2020 verloren zwei Männer ihre Freiheit. Einer war ein mutmasslicher Kriegsverbrecher. Der andere hatte die Verbrechen untersucht. Der eine landete im Gefängnis. Der andere im Polizeischutz.

Der eine hiess Hashim Thaçi, ein Kriegsheld, gefeierter Widerstandskämpfer und der erste Premierminister Kosovos. Er musste am 5. November 2020 als kosovarischer Präsident zurücktreten, wurde noch gleichentags verhaftet und nach Den Haag gebracht, um dort vor einem Kriegsverbrechertribunal angeklagt zu werden, er habe zum Ende des Kosovokrieges Hunderte Menschen gefangen nehmen, foltern und töten lassen.

Der andere hiess Dick Marty, ein ehemaliger Schweizer Ständerat aus Lugano. Er hätte die Verhaftung Thaçis mit sanfter Zufriedenheit aufnehmen können. Schliesslich hatte er 10 Jahre zuvor den Grundstein für die Anklage Thaçis gelegt, als er als Sonderberichterstatter für den Europarat mutmassliche Kriegsverbrechen der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK in Kosovo und im Norden Albaniens untersuchte und schwere Vorwürfe gegen Thaçi und andere Führungspersonen der UÇK erhob.

Aber Marty kümmerte die Verhaftung im November 2020 so wenig wie der Prozessbeginn vergangenen Frühling. Er war längst auf seiner nächsten Mission, in seinem letzten grossen politischen Kampf: die Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative. Danach wollte er seine politische Karriere abschliessen, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Marty verlor die Abstimmung. Aber er gewann den Ruhestand, den er schon so lange ersehnt hatte.

Er dauerte nur 18 Tage.

Dann, am Freitagnachmittag des 18. Dezember 2020, tönte aus Martys Handy die Marschmusik des «chant des partisans», sein Klingelton. Marty nahm den Anruf an. Am anderen Ende sprach der Kommandant der Tessiner Kantonspolizei und warnte: Es gebe eine ernste und unmittelbare Gefahr für Martys Leben. Er werde sofort unter Personenschutz gestellt.

Marty hörte zu, dann stellte er eine Frage. Sie bestand aus nur einem Wort: Balkan?

Der Kommandant bejahte. Und damit änderte sich Martys Leben so radikal, wie er es sich in seinen absurdesten Gedanken nicht ausgemalt hätte. 16 Monate lang lebte Marty unter schwerem Schutzregime der Polizei. Nie musste ein Politiker so lange so stark geschützt werden.

Die Gefahr?

«Ich vermutete damals UÇK-Nostalgiker», sagt Marty heute. Er lag falsch.

1. Der grösste Drogenfund der Schweiz

Dick Marty – schon der Name verspricht ein Abenteuer. Und tatsächlich könnte Marty, ehemaliger Staatsanwalt, ehemaliger Ständerat und ehemaliger Sonderberichterstatter für den Europarat, eine Figur sein aus einem Kriminalroman von Raymond Chandler – nur besonnener, vornehmer und sehr viel weniger verrucht. Eine Schweizer Version von Philip Marlowe, ein etwas aus der Zeit gefallener, fast altmodischer, aber grundehrlicher Mann auf der Suche nach dem, was Chandler die «verborgene Wahrheit» nannte und sein Held Marlowe simpel «Gerechtigkeit».

Dick Marty wird im Januar 79 Jahre alt, aber als ich ihn an diesem sonnig-kalten Wintertag in Lugano treffe, kommt er um die Ecke geschossen, als wäre er auf der Durchreise: auf zum nächsten Termin, auf zum nächsten Rätsel.

Er trägt feste Schuhe, Chinos, Hemd, Pullover, Schal, einen Fischerhut und eine rote Goretex-Jacke – vielleicht ist das Zufall, vielleicht aber kleidet man sich so, wenn man ein Leben lang Mafiosi, Geldwäscherinnen und Kriegsverbrecher jagt, der CIA und der Uno auf die Füsse tritt, von Staatschefs als Witzfigur und Nazi beschimpft wird und zwischendurch einfach mal mit seinen Hunden durch die Tessiner Wälder streifen will: Man sucht sich ein Kleidungsstück aus für jede Eventualität.

Was Marty nie zu Hause lässt, ist seine Brille. Sie hilft ihm zu sehen, was andere übersehen.

Als Marty 1945 zur Welt kam, war er fast blind. Der Arzt prophezeite der Mutter, dass ihr Kind nie sehen würde. Er täuschte sich. Aber Marty verbrachte viel Zeit in einer Augenklinik, allein, ohne Freunde und ohne die zwei älteren Geschwister.

Vielleicht lernte Marty damals, allein zu sein, aber nicht einsam.

In der Schule war Marty dann das einzige reformierte Kind in einer katholischen Klasse. Wenn der Priester unterrichtete, schickte er Marty und ein jüdisches Kind aus dem Zimmer.

Darunter gelitten habe er nicht, sagt Marty. Aussenseiter zu sein, habe ihn sogar stärker gemacht.

Jedenfalls machte es ihm als Erwachsenem nichts aus, einen Weg ganz allein zu gehen.

Seine Mutter wünschte ihm einen Beruf im Freien, Gärtner vielleicht, das würde die Augen schonen. Dick Marty aber interessierte sich für Psychologie, Politik, das Recht. Als er 11 Jahre alt war, verfolgte er aufmerksam, wie sich die Ungarn in Budapest gegen die Kommunisten erhoben und wie Algerien für die Unabhängigkeit von Frankreich kämpfte. Er schwänzte die Schule, um den Reden von Charles de Gaulle zu lauschen. Am Esstisch forderte er seine Eltern heraus, indem er für eine Algérie française einstand, nur um bald zu lernen, dass man eine Meinung ändern kann. Und soll.

Als junger Staatsanwalt glaubte Marty in den 1970er-Jahren an die herrschende Doktrin: Jede Droge war gleich, jede Droge war gefährlich. Demnach mussten Drogen und alle, die damit zu tun hatten, bekämpft werden.

«Ich glaubte anfangs, die Repression würde die Jugendlichen aus der Sucht retten», sagt Marty. «Aber das ist totaler Quatsch. Man straft nur Jugendliche, die schon Opfer sind. Doch gegen die grossen Profiteure unternimmt man nichts.»

Dick Marty änderte das.

An einem Wochenende im Februar 1987 hielt die Polizei bei Bellinzona einen kleinen Lastwagen an, öffnete den doppelten Boden des Fahrzeugs und fand darin 100 Kilogramm Heroin. Staatsanwalt Marty schlug mit seinem Coup gleich zwei Rekorde: Ihm gelang der bis dahin grösste Drogenfund der Schweizer Kriminalgeschichte. Und er fing gleichzeitig an, den grössten Geldwäschereifall der Schweizer Geschichte aufzudecken.

Denn Marty fand im Lastwagen nicht nur einen Berg Heroin, sondern auch ein kleines Adressbuch mit Dutzenden Namen, die ihn einmal um die Welt führten.

Ein Jahr später liess er einen internationalen Drogen- und Geldwäschereiring hochgehen, der kofferweise Bargeld in verschiedenen Währungen auf Konten der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich geschaufelt hatte – 1,5 Milliarden Franken in nur zwei Jahren oder rund 2 Millionen jeden Tag.

In diese «Libanon-Connection» verwickelt war auch der Geschäftsmann Hans W. Kopp, der Ehemann von Elisabeth Kopp, der ersten Frau in der Schweizer Regierung, die, just eine Woche bevor Martys Ermittlungsergebnisse im Oktober 1988 publik wurden, ihren Mann anrief, ihn warnte und in der Folge wegen des Anrufs zurücktreten musste.

Jetzt kannten ihn alle, den Mann mit dem Namen wie ein Privatdetektiv aus Los Angeles: Dick Marty, Chef der Tessiner Staatsanwaltschaft.

Folgt man den Drogen, erwischt man Drogensüchtige und Drogendealerinnen. Folgt man dem Geld, weiss man nie, wo zur Hölle es einen hinführt.

Bei Marty klingelte das Telefon. Fulvio Pelli, Chef der Tessiner FDP. Er suchte einen glaubwürdigen Mann für die Tessiner Regierung. Also zog Marty ins nächste Abenteuer: die Politik.

2. Mit Begleitung und im gepanzerten Wagen

Wenn Marty durch die Gassen der Luganeser Altstadt geht, dann wundert man sich, dass er sich nicht öfter umsieht. Marty aber scheint es nicht zu kümmern, ob da jemand lauert, der nach seinem Leben trachtet oder es schützt.

Er sagt, mit der Polizei habe er nur noch selten zu tun. Er bewege sich heute völlig frei. Zumindest fast.

Kürzlich hatte Marty einen grossen Auftritt im Kunst- und Kulturzentrum LAC Lugano. Er sprach vor mehr als 200 Personen über sein Leben und sein neustes Buch, das er im November veröffentlichte: «Verità irriverenti», «unverschämte Wahrheiten». Prompt standen sie wieder da: kräftige Gestalten mit Knopf im Ohr, wachem Blick und schnellen Schuhen an den Füssen.

Martys Buch ist ein schmaler Band, in dem er von den ungebetenen Besuchern erzählt, die kurz vor Weihnachten 2020 in sein Haus einzogen.

Zuerst war es das Kommando Spezialkräfte der Armee, das Marty schützte. Der Bundesrat musste den Einsatz per Eilentscheid bewilligen. Die Elitesoldaten zogen im Keller von Martys Haus ein, überall lagen Gewehre, Granaten, Gasmasken. Eine Zeit lang trug Marty ständig eine kugelsichere Weste, auch ein Kleidungsstück für jede Eventualität. Das Haus verliess er nur in Begleitung und in gepanzertem Wagen.

Später wurden Spezialeinheiten von verschiedenen Kantonspolizeien aufgeboten. Erst nach fast fünf Monaten zogen sie aus seinem Haus aus, aber sie folgten ihm weiter auf Schritt und Tritt, auch wenn Marty mit seinen Hunden im Wald spazieren ging.

16 Monate ging das so. So lange hielt das Bundesamt für Polizei Fedpol die Lage für sehr gefährlich.

«Stufe 4», sagt Marty. «Das ist die zweithöchste Stufe.» Stufe 5 bedeutet: untertauchen. Die Polizei sagte Marty, nie zuvor sei in der Schweiz ein so grosses Sicherheitsdispositiv für so lange Zeit aufrechterhalten worden.

Publik wurden das beispiellose Sicherheitsaufgebot und sein Hintergrund erst nach knapp eineinhalb Jahren. Einer Journalistin des Westschweizer Fernsehens RTS waren die Personenschützerinnen bei einem Auftritt Martys aufgefallen. Nach langem Zögern erklärte sich Marty im Frühling 2022 bereit, öffentlich über seinen Fall zu sprechen.

Er war enttäuscht, wie wenig Bundesanwaltschaft und Fedpol bei den Ermittlungen vorangekommen waren. Er übte öffentlich Kritik. Statt die Hintermänner der Mordpläne zu überführen, hielt man Marty quasi in Halbgefangenschaft. Dabei hatte man recht schnell eindeutige Hinweise darauf, wer Marty umbringen wollte.

3. Das gelbe Haus

Dick Marty sass 16 Jahre für die FDP im Ständerat, 13 Jahre lang war er zudem im Europarat und wurde dort just zum Präsidenten der Menschenrechtskommission gewählt, als Ende 2005 in der «Washington Post» erstmals Hinweise publik wurden, dass die USA in ihrem Krieg gegen Terror in Europa Geheimgefängnisse unterhielten, wohin sie angebliche und mutmassliche Terrorverdächtige verschleppten, wo sie sie folterten und verhörten. Der Europarat beschloss, die Vorwürfe zu untersuchen.

Man suchte jemanden, der als unbestechlich galt, neutral, glaubwürdig. Ein Schweizer, der Erfahrung als Ermittler hatte. Sie fanden Dick Marty. Und zählten darauf, dass er nichts herausfinden würde.

Anfangs stiess Marty auf verschlossene Türen. Die europäischen Behörden weigerten sich, Auskunft zu geben. Aber mit öffentlichem Druck, einigem Glück und einem sehr tüchtigen Mitarbeiter gelang es Marty, an wichtige Flugdaten zu kommen. So konnte er nachvollziehen, dass Flugzeuge aus Kabul in Osteuropa zwischenlandeten, wo die Gefangenen ausgeladen und verhört wurden. Marty fand zudem Informanten, auch innerhalb des Geheimdienstes CIA.

2006 und 2007 veröffentlichte Marty zwei vernichtende Berichte, in denen nicht nur die Existenz von CIA-Geheimgefängnissen und Geheimflügen durch Europa bestätigt wurde. Vielmehr belegte er, dass die USA nicht im Geheimen operierten, sondern im Wissen und mit Unterstützung zahlreicher europäischer Regierungen. Drei Monate später gab US-Präsident George W. Bush erstmals öffentlich die Existenz solcher Geheimgefängnisse zu. Dick Marty ist überzeugt, dass sein Bericht ein Auslöser dafür war.

«Wissen Sie», sagt Marty und verweist auf ein Zitat, das irrtümlich immer wieder Arthur Schopenhauer zugeschrieben wird: «Die Wahrheit geht immer durch drei Stadien. Zuerst wird sie lächerlich gemacht. Dann wird sie bekämpft. Und zum Schluss wird sie selbstverständlich.»

Marty nennt das die «Dynamik der Wahrheit».

Das Ringen um die Wahrheit war Marty in der Politik immer wichtig: als er die CIA-Methoden aufdeckte, als er sich für die Konzernverantwortungsinitiative einsetzte und natürlich, als er im Kosovo mutmassliche Kriegsverbrechen untersuchte.

Die Wahrheit, sagt Marty, sei gegenüber der Lüge immer im Nachteil. Denn die Lüge sei einfacher, bequemer und darum häufig beliebter als die Wahrheit.

Aber ohne Wahrheit gibt es keine Gerechtigkeit. Und das ist letztlich das, was Marty immer angetrieben hat. «Wenn ich nicht nach der Wahrheit suche, kann ich nicht in den Spiegel schauen. Das ist vielleicht altmodisch oder naiv. Aber so ist mein Gewissen.»

2008 veröffentlichte Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, ihre Memoiren. Darin schrieb sie unter anderem über Hinweise, dass die Befreiungsarmee UÇK nach Ende des Kosovokrieges mehrere hundert Personen habe verschwinden lassen.

Für grosse Aufregung sorgte Del Pontes Verdacht, was mit einem Teil der Verschwundenen geschehen sein soll: Journalistinnen hatten Del Ponte von einem «gelben Haus» im nördlichen Albanien berichtet, wo junge und gesunde Gefangene hingebracht worden seien, um ihnen Organe zu entnehmen und diese dann ins Ausland zu verkaufen.

Das klang wie ein Schauermärchen. Die Geschichte ging einmal um die Welt.

Der Europarat wollte den Vorwürfen nachgehen. Wieder suchte man jemanden für einen Job, den niemand wollte. Wieder rief man Dick Marty. Er sagte, es werde eine «mission impossible».

Sonderberichterstatter Marty ermittelte während zwei Jahren in Serbien, in Kosovo, in Albanien. Er las vertrauliche Dossiers, liess sich Beweise zeigen, hörte Zeugen an. Er sagt: «Es war sehr schwierig, Zeugen zu finden. Denn die internationalen Gerichte waren nie in der Lage, Zeugen zu schützen.»

Marty kam trotzdem voran. Denn er hatte bei seinen Recherchen zwei Vorteile.

Erstens: Er hatte sich bei der Enthüllung der CIA-Geheimgefängnisse den Ruf erarbeitet, hartnäckig zu sein und glaubwürdig.

Zweitens: Er war kein Ermittler, sondern Berichterstatter. Die Zeuginnen würden nicht vor Gericht aussagen müssen.

2011 legte er einen umfangreichen Bericht vor. Demnach entführte die UÇK nach Ende des Krieges Serben, Roma und (dissidente) kosovarische Albanerinnen, unterwarf sie unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und tötete sie anschliessend.

Marty schien auch Del Pontes Schilderungen über die Vorgänge im «gelben Haus» zu bestätigen. Im Bericht schrieb Marty von «zahlreichen Hinweisen» auf illegalen Handel mit Organen. Und auch heute sagt er im Gespräch: «Ich habe Zeugen getroffen, die mir sagten, sie hätten persönlich am Organhandel teilgenommen. Sie müssten jeden Tag damit leben, aber sie würden niemals vor einem Gericht aussagen. Sie wollten ihre Familie nicht in Gefahr bringen.»

Marty schrieb in den Bericht, Anfang der Nullerjahre hätten «konkrete Beweise» existiert, aber die internationalen Behörden hätten darauf verzichtet, die Umstände zu untersuchen, oder es nur oberflächlich getan. Der Bericht war nicht nur ein Angriff auf die UÇK, sondern vor allem auch eine Kritik an den internationalen Organisationen und an den USA, dass sie bewusst weggesehen hätten. Denn politisch war es nicht opportun, dass es unter den Albanern nicht nur Opfer gab, sondern auch Täter.

Die Reaktionen auf den Bericht folgten sofort.

Bernard Kouchner, der Leiter der Uno-Mission im Kosovo, lachte Marty vor laufender Kamera aus. Hashim Thaçi verglich Marty in einem Interview mit Joseph Goebbels. Edi Rama verlangte vom Europarat, den Bericht zu entfernen, Marty sei von Putin gezahlt worden.

Marty kümmert das bis heute kaum. Er erinnert stattdessen an die «Dynamik der Wahrheit» und sagt: Im Sommer 2014 hätten die Ermittlungen eines US-Staatsanwalts seinen Bericht über weite Strecken bestätigt. Sie stützten auch Martys Erkenntnisse über die Entnahme von und den Handel mit Organen, diese Praxis habe stattgefunden, wenn auch «in sehr beschränktem Umfang».

Und doch: Als im Frühling 2023 der Prozess gegen Hashim Thaçi und weitere Anführer der UÇK vor dem Kosovo-Tribunal in Den Haag begann, war in der Anklageschrift von Organhandel nicht mehr die Rede. Es gab zu wenig Beweise für eine Anklage.

Ärgert ihn das?

«Nein», sagt Marty gelassen. «Die Anklage lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit.» Er will sagen: Es ist alles noch viel schlimmer.

Der Organhandel habe ohnehin nur einen kleinen Teil der Kriegsverbrechen ausgemacht, die damals verübt wurden. Aber die Geschichte vom «gelben Haus» habe die Journalistinnen masslos fasziniert und deshalb viel, zu viel, Platz eingenommen in der Berichterstattung.

4. Der Spion, der aus dem Balkan kam

Die Geschichte verfolgt Marty bis heute. Ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung seines Berichts holt sie ihn im Dezember 2020 ein, als das Telefon klingelt und plötzlich Gefahr droht vom Balkan.

UÇK-Nostalgiker, dachte Marty damals. Genaue Angaben, wer hinter den Mordplänen steckte, bekam er nicht. Erst nach einigen Monaten unter strengster Überwachung sickerten Informationen zu Marty durch.

Ein Informant, der in den Neunzigerjahren im jugoslawischen Geheimdienst ausgebildet worden war und später als Doppelagent für verschiedene Polizeien Europas arbeitete, hatte mitbekommen, dass ein Anschlag auf Marty geplant war. Die Waffen sollen da bereits in die Schweiz geschmuggelt worden sein. Als der Informant davon Wind bekam, benachrichtigte er das Fedpol. Marty erhielt Schutz. Aber gemäss den Angaben des Informanten waren die mutmasslichen Täter keine Kosovaren, wie Marty zuerst vermutete, sondern serbische Kriminelle mit engen Verbindungen zu Polizei und Geheimdienst.

Das Westschweizer Fernsehen RTS hat den Informanten ausfindig gemacht und ihn unter grösster Geheimhaltung getroffen. Er sagt, er sei wegen Fehlern der Schweizer Sicherheitsbehörden aufgeflogen und habe untertauchen müssen.

Marty vermutet, die mutmasslichen Attentäterinnen seien dem Informanten auf die Schliche gekommen, als die Schweiz über Interpol Belgrad nach den Verdächtigen suchte. Der Informant wurde in der Folge bedroht und floh in die Schweiz, wo ihm laut RTS eine neue Identität verschafft wurde.

Das Bundesamt für Polizei Fedpol stritt diese Darstellung von RTS später öffentlich ab. Man habe lediglich eine allgemeine Erkenntnisanfrage nach Belgrad gestellt.

In den anderen wesentlichen Punkten aber bestätigten Fedpol, Bundesanwaltschaft und auch der Bundesrat die Recherchen von RTS. Der Fall sei nicht nur strafrechtlich relevant, sondern habe vor allem auch eine politische Komponente. Man stehe im Austausch mit den serbischen Behörden.

Die Bundesanwaltschaft hält gegenüber der Republik fest, dass das Verfahren nach wie vor laufe, sie macht darüber hinaus im Moment keine Angaben.

Die serbischen Behörden wiesen die Vorwürfe von sich, in ein Mordkomplott gegen Marty verwickelt zu sein.

5. Der letzte Liberale

Wenn Marty kann, dann verlässt er mit seinem Hund Leim das Haus und streift durch die Wälder in den Hügeln über Lugano. Auf den stundenlangen Spaziergängen grübelt er über den Zustand der Welt, der Demokratie und der Schweiz. Manchmal, erzählt er, verliere er sich so sehr in seinen Gedanken, dass er sie mit den Bäumen teile.

«Das Alter», sagt Marty und lächelt.

Kaum ein Schweizer Politiker hat international so viel Bekanntheit erlangt wie er. In der Schweiz fällt Martys Name heute vor allem dann, wenn man sich auf die Suche macht nach den letzten Liberalen in der freisinnigen Partei.

Aber über seine alte Partei mag Marty nicht gross reden. Dabei führte er seinen letzten innenpolitischen Kampf ausgerechnet gegen die freisinnige Justizministerin Karin Keller-Sutter. In seinem Buch wirft er ihr vor, sie habe die Konzernverantwortungsinitiative «mit viel Eifer und grosser Nonchalance gegenüber der Wahrheit» bekämpft (die Geschäftsprüferinnen des Bundes gaben ihm kürzlich recht). Und wer Marty ein wenig kennt, merkt, dass das eine der schlimmsten Beleidigungen überhaupt ist.

Für Linke ist Marty eine Art Sehnsuchtsfigur, für Rechte eher ein Dissident. Wahr ist vermutlich beides: Marty hat die politischen Verhältnisse sehr häufig kritisiert, ohne Rücksicht darauf, ob das vorteilhaft oder willkommen war.

Manchen gilt Marty deswegen als Nestbeschmutzer, aber er sagt: «Ungerechtigkeit, Korruption und schlechte Regierungsführung anzuprangern, ist nicht nur die Pflicht eines Bürgers, sondern ein Akt tiefer Verbundenheit mit dem eigenen Land. Die Schweiz zu kritisieren, ist also ein Akt der Liebe.»

«Dennoch, warum gehen Sie so weit?», frage ich.

«Weil ich nicht gleichgültig geworden bin. Antonio Gramsci sagte: ‹Ich hasse die Gleichgültigen.› So geht es mir auch. Aber ich weiss schon, ich kann nicht alle Probleme der Welt lösen. Ich bin nur ein piccolo granello di sabbia – ein kleines Sandkorn.»

«Sie haben sich damit in Ihrem politischen Leben nicht viele Freunde gemacht …»

«Wissen Sie, die Wahrheit ist fast immer unangenehm. Ich habe immer nur mit zwei, drei Leuten gearbeitet, denen ich traute. Ich sagte: Wir müssen die Wahrheit suchen, ganz egal, was dann wird.»

«War es das wert?»

«Für die Allgemeinheit wahrscheinlich nicht so sehr. Aber für mich? Ich habe ein ruhiges Gewissen und kann jeden Tag in den Spiegel schauen. Und ich denke: Geheimgefängnisse wird es in Europa wahrscheinlich für eine Zeit nicht mehr geben.»

«Und was», frage ich mit Blick auf die eineinhalb Jahre, die Marty unter schwerstem Polizeischutz verbrachte, «bleibt von dieser Episode?»

«Viel verlorene Zeit.»

6. Auf der Suche nach der verborgenen Wahrheit

Heute wird Dick Marty nicht mehr auf Schritt und Tritt von Polizistinnen begleitet. Er kann tun und lassen, was er will, und wenn er Journalisten zum Tee trifft, zieht er in aller Regel keinen Schatten hinter sich her.

Aber Marty ist wenig unterwegs in diesen Tagen. «Ich führe meinen letzten Kampf», sagt Marty. «Jetzt habe ich es mit einem viel gefährlicheren Feind zu tun. Und gegen den nützt auch die beste Polizei der Welt nichts.»

Die Einschränkungen, die fehlende Freiheit, das Leben unter dem Radar – das alles hat Marty gut weggesteckt. Nur zwei Dinge lassen ihn nicht los.

Das Erste ist der Preis, den seine Familie zahlte.

«Ich habe eine Enkelin im Teenageralter, die sehr häufig bei uns ist. Für sie war es eine sehr grosse Belastung, in ein Haus zu kommen, in dem überall Waffen, Masken und fremde Leute rumstanden», sagt Marty. «Ich kann vieles vergeben, aber das? Das kann ich nicht verzeihen.»

Das Zweite hat direkt mit dem Ersten zu tun. Marty versteht nicht, warum die Schweizer Sicherheitsbehörden trotz guter Informationslage erst sehr spät gegen die mutmasslichen Attentäter ermittelten und bis heute kein Ergebnis vorlegen konnten.

Ist das Dilettantismus? Falsche Vorsicht? Oder steckt Kalkül dahinter? Nahm die Schweiz die monatelange Gefangenschaft eines ehemaligen Magistraten in seinem eigenen Haus in Kauf, weil sie Serbien aus diplomatischen Gründen schonen wollte? Wollten die Schweizer Sicherheitsbehörden einen befreundeten Geheimdienst mit engen Verbindungen in die kriminelle Unterwelt nicht verärgern? Oder die ohnehin fragilen serbisch-kosovarischen Beziehungen nicht für einen ausgeschiedenen Parlamentarier auf die Probe stellen? Wer sind die Verantwortlichen in diesem hochpolitischen Rechtsfall, und wer fällte die Entscheidungen? Und warum wollen die zuständigen Bundesräte wie etwa Aussenminister Ignazio Cassis so wenig über die Affäre gewusst haben?

Die Fragen führen womöglich mitten in einen komplexen politischen Skandal. Nur gibt es offenbar niemanden, der ein ernsthaftes Interesse daran hat, die Fragen zu beantworten. Dafür bräuchte es jemanden mit einem feinen Gespür für Gerechtigkeit, jemanden, der mit vielen Wassern gewaschen ist, aber immer noch ehrlich, einen Mann auf der Suche nach der verborgenen Wahrheit, einen wie Dick Marty.