Endlich zu Hause

Ein Jahr ist es her, seit in der nordäthiopischen Region Tigray einer der blutigsten Konflikte der jüngeren Geschichte zu Ende ging. Nun kehrt ein junger Mann, der im Krieg sein Bein verloren hat, in sein Dorf zurück. Was wird ihn erwarten?

Eine Reportage von Julian Busch (Text) und Vincent Haiges (Bilder), 29.11.2023

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:

Eine Woche bevor Kibrom Berhane den Hügel zu seinem Dorf im Norden Äthiopiens erklimmen und seine Mutter in die Arme schliessen wird, bevor er ihr sagen wird, dass der Krieg nun vorbei ist, dass nun endlich alles gut werde, steht er in einem kleinen Raum am Rande der Stadt Mekele und versucht, das Gleichgewicht zu halten.

Er blickt in einen Spiegel. Ein junger Mann mit schüchternem Blick, 24 Jahre alt, fast zwei Meter hoch, kurze, schwarze Locken. Er trägt eine zerrissene Militärjacke, darunter ein Basketballshirt.

Mit beiden Händen hält er sich an einem Metallgestell fest. Erst vor wenigen Minuten hat ihm ein Arzt eine handgefertigte Prothese an sein Bein angepasst. Wie eine Marionette wiegt er sich hin und her, verlagert langsam sein Gewicht. Er schwankt, spannt die Muskeln an, um nicht umzufallen. Dann lässt er vorsichtig die Hände los und steht still. Er lächelt. Für einen Moment scheint er wieder der junge Mann zu sein, der er einmal war. Als hätte es die letzten Monate, den Krieg, die Qualen und das Töten nie gegeben.

Der Krieg in der nordäthiopischen Region Tigray war einer der blutigsten Konflikte der jüngeren Geschichte. Schätzungen zufolge starben bis zu 600’000 Menschen. Zwei Jahre lang kämpfte die äthiopische Armee von Regierungschef Abiy Ahmed gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray, die politische Partei des gleichnamigen äthiopischen Bundeslandes. Es ging dabei vor allem um einen Machtkonflikt zwischen Föderalismus und Zentralismus. Doch trotz seiner enormen Brutalität blieb der Krieg weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Das hatte auch damit zu tun, dass die äthiopische Regierung die Internet- und Telefonverbindungen in die Region kappte, weshalb kaum Nachrichten nach aussen drangen. Im November 2022 unterzeichneten die Konfliktparteien ein Friedensabkommen.

Seit Kriegsende warten Zehntausende Verwundete darauf, im einzigen physischen Rehabilitationszentrum der Region, in der Hauptstadt Mekele, behandelt zu werden. Viele von ihnen sind junge Männer wie Kibrom Berhane. Als der Krieg begann, liess er sich, schockiert von den Kriegsverbrechen der äthiopischen Armee, für die Tigray Defence Forces rekrutieren, eine von tigrayischen Generälen gegründete paramilitärische Armee, die auch von der Befreiungsfront unterstützt wird.

Ein junger Mann, der auszog, um für seine Heimat und seine Familie zu kämpfen. Der früher das Korn des Teff-Getreides auf den Feldern neben seinem Dorf geerntet hatte und der aufhörte, ein Jugendlicher zu sein, bevor er erwachsen wurde. Dem wenige Wochen vor Ende des Krieges eine Granate das rechte Bein verletzte, es musste amputiert werden. Und der sich heute nichts sehnlicher wünscht, als wieder laufen zu lernen, um in sein Dorf zurückzukehren, das er seit Beginn des Krieges nicht mehr gesehen hat.

Ein Jahr Wartezeit für einen Termin in der Klinik

Doch an diesem Nachmittag ist das Glück nur von kurzer Dauer. Kibrom steht in einer Ecke des kleinen Raumes, neben ihm liegen Hammer und Schraubstock auf einer Werkbank. An den Wänden hängen Plakate, die erklären, wie künstliche Gelenke funktionieren. Eine Gruppe junger Männer trainiert das Laufen an einem Holzbarren.

Unter Kibroms neuem Bein aus Plastik bewegt sich das Zifferblatt einer Waage auf und ab. 15 Kilo, 20 Kilo, 25 Kilo. «Du musst mehr drücken», sagt der Physiotherapeut, ein kleiner Mann im weissen Kittel, der die neue Prothese kritisch beäugt. «Ich versuche es», sagt Kibrom.

Seit ein paar Tagen schläft er mit 42 anderen Patienten im Rehabilitationszentrum. Schon vor Wochen haben die Ärztinnen sein Bein und seine Hüfte vermessen, einen Gipsabdruck genommen, sein neues Bein in Kunststoff gegossen und in stundenlanger Handarbeit bearbeitet. Ein ganzes Jahr hat er auf diesen Moment gewartet. In zehn Tagen soll er die Klinik wieder verlassen.

«Bald wirst du wieder normal laufen», ruft ein kleiner junger Mann, der etwas abseits mit einer Fussprothese und Krücken durch den Raum humpelt. «Dann machst du Schritte wie ein Stelzenmann», sagt ein anderer Junge, der im Rollstuhl sitzt. Ihm fehlen beide Beine. Kibrom lächelt und beisst die Zähne zusammen. Er versucht, sein Bein zu beugen. «Ich will nicht, dass meine Familie mich so sieht», murmelt er.

Er schäme sich nicht, sagt er später in der Mittagspause, draussen im Garten der Klinik. Er habe tapfer für seine Heimat gekämpft. Aber heute stehe er mit leeren Händen da. Sein Traum sei immer gewesen, für seine Familie zu sorgen. Er wolle niemandem zur Last fallen.

Kibrom war 21 Jahre alt, als im November 2020 ein Machtkampf zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray und dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed eskalierte. Die politische Elite Tigrays hatte in der Form eines Parteienbündnisses unter der Führung der Volksbefreiungsfront jahrzehntelang die äthiopische Politik dominiert. Sie hatte auch den ethnischen Föderalismus in Äthiopien eingeführt, gemäss dem das Land in ethnisch definierte Regionalstaaten aufgeteilt worden war. Abiy Ahmed dagegen, der 2018 nach monatelangen Protesten an die Macht gekommen war, wollte den Föderalismus schwächen und die Macht erneut in der Hauptstadt sammeln. In der Volksbefreiungsfront sah er den Hauptgegner seiner Zentralisierungspolitik.

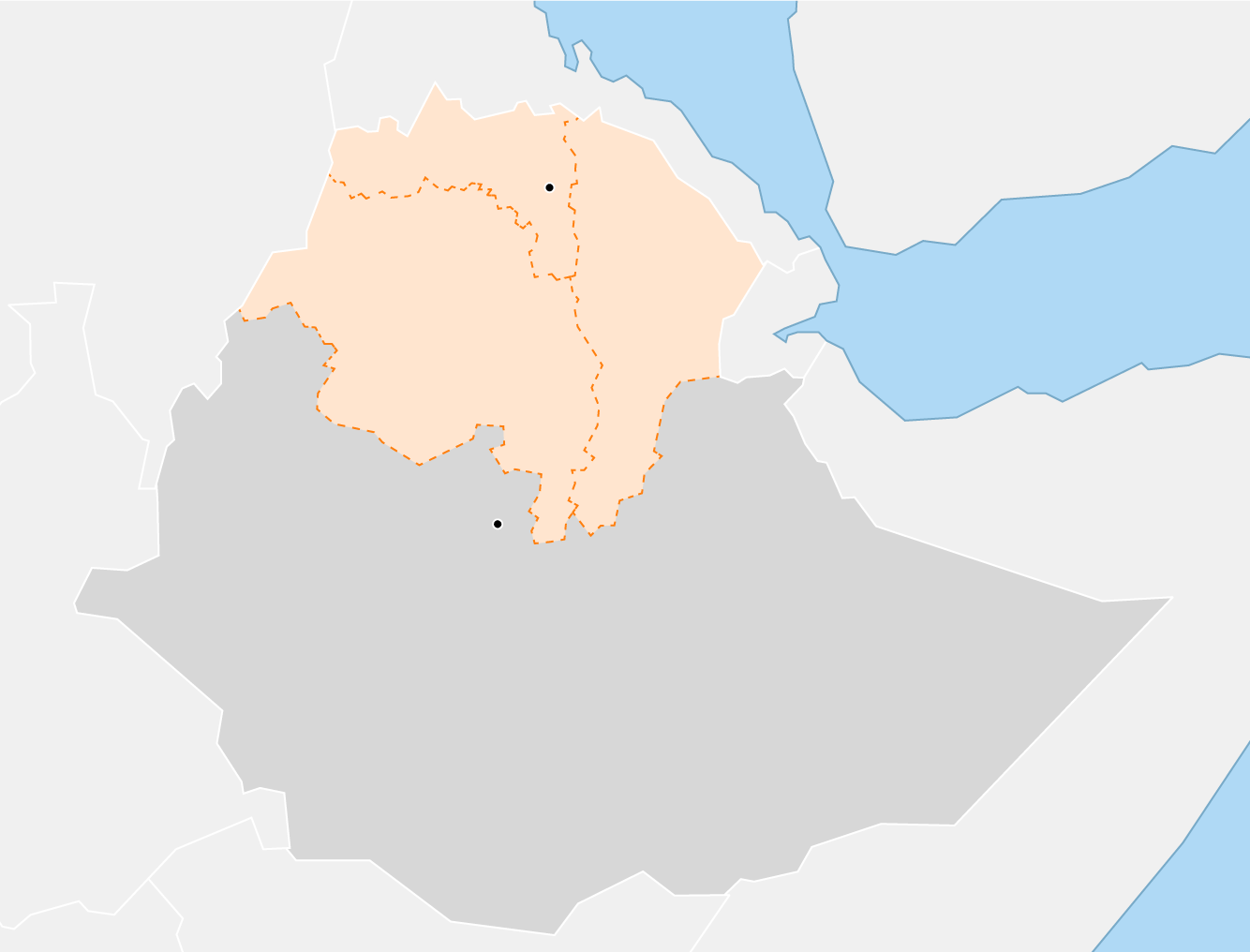

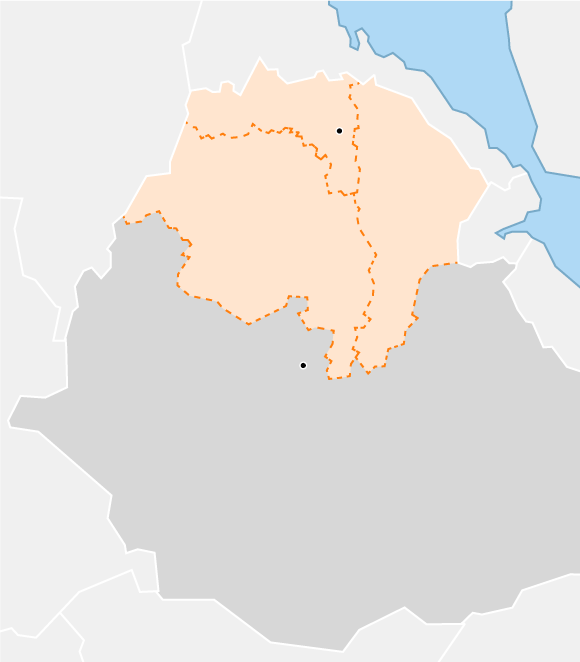

Eritrea

Rotes

Meer

Jemen

Sudan

Tigray

Mekele

Afar

Golf von Aden

Amhara

Somalia

Addis Abeba

Äthiopien

Südsudan

Kenia

Eritrea

Jemen

Rotes

Meer

Tigray

Sudan

Mekele

Afar

Amhara

Addis Abeba

Äthiopien

Südsudan

Kenia

Somalia

Als Abiy im Sommer 2020 die nationalen Wahlen wegen der Covid-Pandemie verschob, hielt die Volksbefreiungsfront eigene Wahlen in Tigray ab, die sie mit überwältigender Mehrheit gewann. Es kam zu Aufständen gegen die äthiopischen Regierungstruppen. Im November 2020 schickte Abiy Ahmed seine Armee nach Tigray, wohl in der Erwartung einer schnellen militärischen Intervention. Er sprach von einer Aktion zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung in der Region.

Doch allein war er nicht stark genug. Unterstützung erhielt er aus Eritrea und der äthiopischen Provinz Amhara. Aus unterschiedlichen Gründen: Für den eritreischen Diktator Isayas Afewerki ist die Volksbefreiungsfront seit dem eritreisch-äthiopischen Krieg von 1998 bis 2000 ein Erzfeind; während der Bundesstaat Amhara seit Jahrzehnten Anspruch auf Gebiete im westlichen Tigray erhebt.

Allen Konfliktparteien wurden später Kriegsverbrechen vorgeworfen, vor allem den eritreischen und amharischen Soldaten. Ebenso sollen die tigrayischen Truppen Kriegsverbrechen begangen haben, wenn auch mutmasslich in geringerem Ausmass. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und die Vereinten Nationen berichteten von zahlreichen Massakern, Plünderungen und Vergewaltigungen.

«Entweder du tötest, oder sie töten dich»

An einem warmen Frühlingsmorgen dringen eritreische Soldaten auch in dem kleinen Dorf in der Region Saesi Tsaedaemba im Norden Tigrays ein, in dem Kibrom mit seiner Familie lebt. Die Soldaten plündern die Häuser der Dorfbewohnerinnen und erschiessen jene, die versuchen, über die Felder zu fliehen. Hunderte Menschen sterben. Kibrom sieht, wie ein alter Mann, den er seit seiner Kindheit kennt, bei lebendigem Leib in seinem Haus verbrannt wird. Dann rennt Kibrom mit gebeugtem Oberkörper durch die Getreidefelder. Über sich hört er die Kugeln pfeifen. In diesem Moment beschliesst er zu kämpfen. «Entweder du tötest, oder sie töten dich», sagt er.

Heimlich, ohne seinen Eltern davon zu erzählen, schleicht er sich in eines der versteckten Trainingslager der frisch gegründeten Tigray Defence Forces. Wochenlang übt er mit seinen Kameraden, die meisten nicht älter als er, das Schiessen, Tarnen und Zerlegen einer Kalaschnikow. 52 Tage lang, vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Dann schicken die Kommandeure die jungen Rekrutinnen in die Schlacht.

Es ist die Zeit, in der sich auch das Blatt des Krieges wendet. Innerhalb kurzer Zeit erobern die Tigray Defence Forces weite Teile Tigrays zurück. Die Kämpfer wissen die zerklüftete, bergige Landschaft des Hochlandes zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie erbeuten massenhaft äthiopisches Kriegsgerät und Waffen. Zur Vergeltung fallen sie auch in die benachbarten Bundesstaaten Amhara und Afar ein. Selbst die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba scheint für kurze Zeit in Reichweite. Damals habe eine unglaubliche Euphorie geherrscht, erzählt Kibrom heute. «Wir wollten das ganze Land befreien.»

Doch die Freude währte nur kurz. Die Regierung in Addis Abeba verhängte eine De-facto-Blockade über das Bundesland mit dem Ziel, die Region auszuhungern. Sie blockierte humanitäre Hilfslieferungen einschliesslich Nahrungsmitteln, Medizin und Benzin und kappte die Stromleitungen, Kommunikationsverbindungen und das Bankensystem. Das Gesundheitssystem brach zusammen, es fehlte an Medikamenten und Ausrüstung. Mehr als fünf Millionen Tigrayerinnen litten zeitweise an Hunger. Und schon bald drängte die äthiopische Regierung die tigrayische Armee mithilfe ausländischer Drohnen wieder zurück.

Im Kopf geht der Krieg weiter

Wenige Wochen bevor die Konfliktparteien nach fast zwei Jahren Krieg Frieden schliessen, kämpft Kibrom an der Frontlinie in der Nachbarprovinz Amhara. Es sei ein aussichtsloser Kampf gewesen, sagt er heute, die feindlichen Truppen zahlenmässig überlegen. Bewaffnet mit einem Maschinengewehr, habe er immer wieder die Positionen wechseln müssen, sei besonders im Visier der Feinde gewesen. Eine äthiopische Granate landet in seiner Stellung. Die Splitter bohren sich in sein rechtes Bein. Er verliert das Bewusstsein und wacht erst im Krankenhaus wieder auf. Einen Monat später schliessen die Kriegsparteien Frieden.

Doch der Krieg, sagt Kibrom, ende erst, wenn auch im Kopf Frieden eingekehrt sei. Manchmal spule sich im Schlaf vor seinen Augen ein Film ab: Feuerbälle fallen überall vom Himmel, wie ein Regenschauer. «Krieg ist zerstörerisch», sagt er, «ich habe es mit eigenen Augen gesehen.»

Im Trainingsraum des Rehabilitationszentrums sitzt er ein paar Tage später zwischen den Streben zweier Holzbarren. Tagelang hat er frühmorgens zu trainieren begonnen, immer wieder die gleichen Bewegungen, Gewicht verlagern, Ausfallschritt, bis er abends erschöpft einschläft. Jetzt muss er aufhören. Sein Kniestumpf hat sich entzündet, Blut tritt aus der Wunde. «Du machst jetzt Pause», sagt einer der Krankenpfleger. Kibrom schaut trotzig, aber nickt.

Fast alle seiner Patienten hätten neben den körperlichen Verletzungen auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, sagt Berhane Taeme, der Leiter des Rehabilitationszentrums. Doch in Tigray gebe es kaum Möglichkeiten für psychologische Betreuung. Deshalb kümmerten sich seine Physiotherapeuten auch um das seelische Wohl der Patientinnen.

Taeme, 52 Jahre alt, ist ein kleiner Mann in weissem Hemd und Jackett, dem man sofort ansieht, dass er die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erfahren hat. Sein Gesicht ist gezeichnet, sein Mund entstellt. Ende der 1980er-Jahre kämpfte er gegen das kommunistische Derg-Regime, die Militärjunta, bis ihm eine feindliche Granate das Gesicht zerfetzte.

Es sei ein Wunder gewesen, dass er damals überlebt habe, sagt er heute. Danach verbrachte er zwei Jahre in einem Krankenhaus im Sudan und konnte monatelang nur Flüssignahrung zu sich nehmen. Nach seiner Genesung entschloss er sich, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu machen. «Ich wollte den Unseren helfen», sagt er. Zurück in Mekele, gründete er 1992 mit anderen Kriegsversehrten den Verein «Tigray Association of War Veterans» und eröffnete die Rehabilitationsklinik. Früher durften nur Mitglieder des Vereins behandelt werden, heute kommen Menschen aus ganz Tigray.

Taeme führt mit schnellen Schritten über das Gelände der Klinik. Hinter einem kleinen Park mit gepflegten Hecken befinden sich die Werkstatträume. Die Wände sind mit weissen Gipsspuren übersät, vor dem Gebäude stapeln sich leere Gussformen für bereits hergestellte Prothesen. Zwei Techniker sind gerade dabei, ein neues Kniegelenk aus Gips zu formen. Staub liegt in der Luft. Vor zwei Maschinen bleibt Taeme stehen. Er klopft auf ihre Gehäuse und sagt: «Die haben 28 Jahre gehalten.»

In den dreissig Jahren habe die Klinik mehr als 100’000 Patientinnen behandelt, und zwar kostenlos, erzählt er. Die meisten Patienten seien Veteranen der Revolution gegen die kommunistische Militärjunta Anfang der Neunzigerjahre und des Krieges zwischen Eritrea und Äthiopien von 1998 bis 2000. Doch so etwas wie in den letzten drei Jahren habe er noch nicht erlebt, sagt Taeme.

Schon während des Krieges sei das Zentrum keinen Tag geschlossen gewesen, auch nicht, als Drohnen die Stadt aus der Luft bombardierten und sich äthiopische und tigrayische Truppen in den Strassen bekämpften. Doch seit dem Ende des Krieges im vergangenen Jahr könnten sie den Ansturm von Patientinnen kaum noch bewältigen. Die Warteliste im Rehazentrum reiche derzeit bis in den Sommer 2024. Um das Pensum zu schaffen, hat Taeme seine Arbeitszeit inzwischen um vier Stunden verlängert. Von 8 bis 22 Uhr arbeitet sein Team ununterbrochen, um neue Gelenke, Beine und Arme herzustellen. Vom ersten Tag im Zentrum bis zur Entlassung vergehen etwa zwei Wochen.

Alleingelassen

«Der Krieg ist vorbei», sagt Taeme, «aber die Wunden der Gesellschaft sind noch nicht verheilt, weder physisch noch psychisch.» Doch er bezweifelt, dass dies in naher Zukunft geschehen wird. Er fühlt sich von den äthiopischen Behörden und der lokalen Regierung in Tigray im Stich gelassen. Wenn nicht bald finanzielle Unterstützung komme, müsse er die Arbeitszeiten wieder reduzieren und vielleicht in ein paar Monaten ganz schliessen. Bisher kommt das Geld vor allem von der äthiopischen Diaspora in Europa und den USA. «Wir müssen denen helfen, die für uns gekämpft haben», sagt er.

So fühlen sich in diesen Tagen viele Menschen in Tigray. Vor allem junge Menschen sehen im Friedensabkommen eine Kapitulation der Volksbefreiungsfront und fühlen sich bei der Bewältigung der Kriegsfolgen alleingelassen. Bis heute können mehr als eine Million Tigrayer nicht in ihre Heimatregionen zurückkehren, weil diese noch immer durch Milizen aus der Nachbarregion Amhara oder durch eritreische Soldaten besetzt sind.

Auch Kibrom fühlt sich vergessen. «Früher haben wir mit den Kommandanten in den Bergen unser Essen geteilt, heute leben wir in Armut – und sie in den teuren Häusern der Stadt», sagt er. Von der äthiopischen Zentralregierung könnten die Menschen in Tigray nichts erwarten, aber was sei mit der Lokalverwaltung, fragt er. Es sei richtig gewesen, Frieden zu schliessen, der Krieg habe nur Tod und Gewalt gebracht. Jetzt brauche es aber mehr Unterstützung für jene, die noch immer unter den Folgen litten.

Am Abend vor seiner Abreise sitzt er im Garten der Klinik, zwischen Marmorfiguren und zu Kegeln gestutzten Fuchsbäumen. Die Ärzte haben gerade seine neuen Fähigkeiten für ausreichend befunden, um die Klinik zu verlassen. Er freut sich, aber er ist auch unsicher, was ihn zu Hause erwarten wird. Auf seinem Telefon zeigt er Bilder aus der Vergangenheit: von seinem Dorf und seinen Freunden, von denen er nicht weiss, ob sie noch am Leben sind.

In Gedanken malt er sich aus, wie er im Dorf ankommt. Wie der Vater mit seinen jüngeren Brüdern das Teff-Getreide erntet, um daraus das traditionelle Sauerteigbrot zu backen. Wie seine Mutter im Haus die frischen Kaffeebohnen für die Kaffeezeremonien mahlt. Wie sie ihm zuhören. Wie er ein paar Wochen bleibt und dann zurückkehrt in die Hauptstadt Mekele. Er will eine Schneiderwerkstatt eröffnen. Sich etwas aufbauen. Im Frieden. «Ich will endlich wieder am Leben teilhaben», sagt er.

Der Duft von Kaffee

Rund fünf Stunden dauert die Fahrt am nächsten Tag in das kleine Dorf im Bezirk Saesi Tsaedaemba, 120 Kilometer nördlich von Mekele. Sie führt vorbei an den letzten Spuren des Krieges, die sich am Strassenrand aneinanderreihen: geplünderte Schulen, Krankenhäuser und Fabriken. Immer wieder kreuzen ganze Dorfgemeinschaften die Strasse. Frauen und Männer, alle in Weiss gekleidet, die unterwegs sind zu den «Agobels» der Toten, Trauerzeremonien, die meist auf Hügeln ausserhalb der Dörfer abgehalten werden. Auch ein Jahr nach Ende des Krieges wissen viele Menschen nicht, wo ihre Angehörigen sind.

Kibrom sitzt auf dem Beifahrersitz, Prothese und Krücken neben sich. «Bald sind wir endlich da», sagt er einmal. Dann schweigt er und blickt aus dem Fenster. In einer Kleinstadt auf halber Strecke hält er an. In einem Friseursalon will er sich die Haare schneiden lassen. «Wo willst du hin?», fragt der Friseur. «Nach Hause», sagt Kibrom und lächelt.

Doch draussen auf der Strasse stülpt er sich schnell die Kapuze über. Er will nicht erkannt werden, niemand soll ihm Fragen stellen. Ihm, der überlebt hat. Er will niemandem erzählen müssen, was er im Krieg erlebt hat. In einem Laden am Strassenrand kauft er Zucker, Reis und Kaffee. Damit er wenigstens etwas in den Händen hält, wenn er seiner Familie gegenübersteht.

Kurz darauf biegt der Jeep in eine Schotterpiste ein. Daneben stehen Häuser mit Einschusslöchern. Am Autofenster zieht eine blühende Landschaft vorbei, Drachenbäume und Kakteen, sattgrüne Felder. «Da drüben haben wir als Kinder immer gespielt», sagt Kibrom und zeigt auf ein ausgetrocknetes Flussbett in der Ferne.

Die ersten Hütten des abgelegenen Dorfes tauchen auf. Auf einer kleinen Anhöhe steht ein quadratisches Haus, aus grossen Findlingen gebaut. Kibrom hat Mühe, sich mit seinen Krücken in dem unwegsamen Gelände zu bewegen. Er erklimmt den kleinen Hügel, Hühner huschen umher, ein Hund bellt. Dann steht er vor seinen Eltern.

Der Vater sieht ihn ungläubig an. Die Mutter umarmt ihn. Sie trägt die Schamma, das traditionelle weisse Gewand. «Gott sei Dank, du bist wieder da», sagt sie immer wieder. Kibrom strahlt. Sie führt ihn hinauf in die Hütte. Die ganze Familie hat sich versammelt, Kibroms Geschwister, seine Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen. Immer wieder kommen Nachbarn, ergreifen seine Hände und bekreuzigen sich. «Du hast wirklich überlebt», sagt eine der Tanten. «Wie war die Ernte dieses Jahr?», fragt Kibrom und lächelt.

Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee zieht durch die Hütte. Kibrom hat seine Krücken in eine dunkle Ecke gestellt, die Jogginghose über die Prothese gezogen. Stumm, aber lächelnd sitzt er da und lauscht den Erzählungen seiner Familie.

Für einen Moment scheint der Krieg weit weg, fast so, als wäre alles wie immer.

Julian Busch ist ein freischaffender Journalist aus Deutschland. Seine Arbeiten sind in verschiedenen internationalen Medien erschienen, darunter «Die Zeit», «NZZ am Sonntag», WOZ oder «Guardian». Von Ende 2021 bis April 2023 lebte und arbeitete er in Afghanistan, zuvor zwei Jahre auf der griechischen Insel Lesbos.

Vincent Haiges berichtet als freier Dokumentarfotograf international über Konflikte und Menschenrechtsverletzungen. Unter anderem aus der Ukraine, Afghanistan und dem Irak. Zusätzlich arbeitet er an einem Langzeitprojekt über die Gewalt an europäischen Aussengrenzen.