Lähmung in Moskau

Putins Plan für einen einfachen Sieg zerschellte an der Realität. Trotzdem passt er seine Strategie nicht an. Warum nicht? Und was heisst das für die Sicherheit Europas?

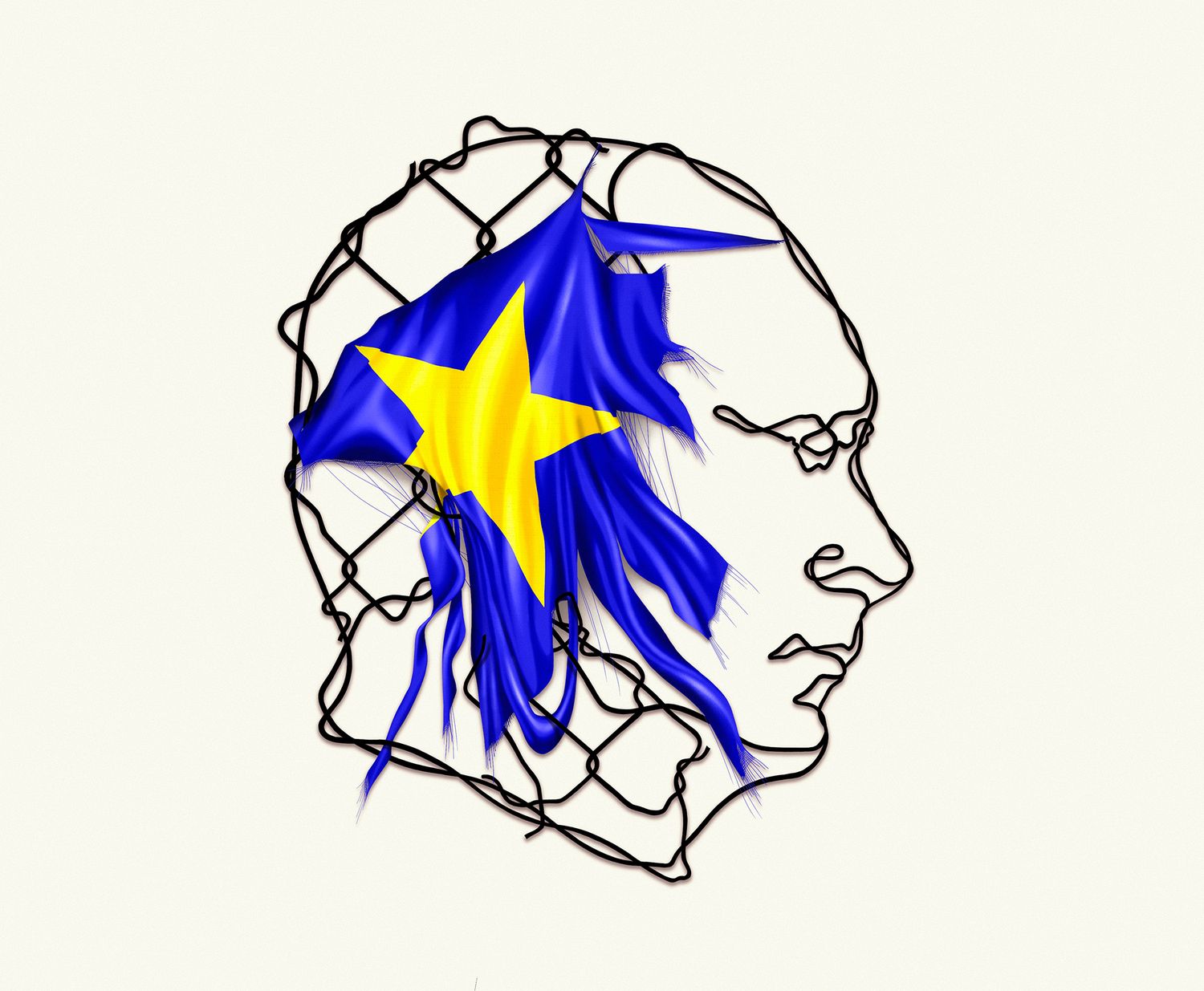

Eine Analyse von Lawrence Freedman (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Juanjo Gasull (Illustration), 30.06.2022

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:

Will solche Dinge tun – / Was, weiss ich selbst noch nicht; doch solln sie werden / Das Grauen der Welt.

Wladimir Putin versucht sich als Mann mit unbeugsamem Willen zu präsentieren, der sich durch kein Hindernis vom eingeschlagenen Weg abbringen lässt – koste es, was es wolle. Dieses Image erfüllt seinen Zweck: Im Westen herrscht inzwischen weithin Einigkeit, dass der russische Präsident im Krieg gegen die Ukraine nicht nachgeben und, falls es für ihn ungünstig läuft, wild um sich schlagen wird.

Einen Mann, der so gestrickt ist, darf man nicht provozieren. Doch dieses Image bekommt erste Risse. Hinter der grossspurigen Fassade beginnt Putins Macht allmählich zu bröckeln. Das äussert sich nicht in Kompromissbereitschaft (die ist nach wie vor nicht vorhanden), sondern in einer politischen Lähmung. Diese Lähmung zwingt Putin, an seiner einmal formulierten Strategie festzuhalten, weil er keine bessere Idee hat.

Putins Rede in Sankt Petersburg

Ein guter Ansatzpunkt ist die über 70-minütige Rede, die Putin kürzlich beim alljährlichen Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg hielt. Diese Veranstaltung ist als Alternative zu Davos gedacht. Putins Publikum war nicht so hochkarätig wie in früheren Jahren; die lichten Reihen wurden unter anderem mit Vertretern der Taliban aufgefüllt. Der Tenor der Rede: Russland werde aus dem «ökonomischen Blitzkrieg», den der Westen unter Führung der USA gegen ihn angezettelt habe, gestärkt hervorgehen, während der Rest der Welt unter Inflation und Rezession zu leiden haben werde.

Der Brite Lawrence Freedman ist Politikwissenschaftler und Militärhistoriker. Der Beitrag erschien am 22. Juni unter dem Titel «Paralysis in Moscow» zuerst auf dem Kommentartool Substack, wo Lawrence mit seinem Sohn Sam regelmässig Texte unter «Comment is Freed» veröffentlicht. Lawrence Freedman ist der Verfasser mehrerer Bücher, zuletzt «The Future of War. A History», im September erscheint sein neues Buch «Command».

Putin legte ausführlich dar, wie er die russische Wirtschaft gegen diesen Angriff schützen und unabhängig machen will. «Wir sind ein starkes Volk», betonte er, «und jeder Herausforderung gewachsen. Wie unsere Vorfahren werden wir für jedes Problem eine Lösung finden. Das zeigt die ganze tausendjährige Geschichte unseres Landes.» Bei dem aktuellen Konflikt gehe es für Russland im Kern darum, der amerikanischen Arroganz die Stirn zu bieten: «Sie halten sich für etwas Besonderes und alle anderen für zweitklassig.» In diesem Punkt weiss er sich mit China einig: Präsident Xi Jinping stiess in seiner Videobotschaft an das Wirtschaftsforum in dasselbe Horn.

Getrübt wurde Putins Beschwörung der unüberwindlichen Stärke Russlands durch eine Cyberattacke. Sie bewirkte, dass die Rede erst mit einer Stunde Verspätung beginnen konnte, und machte auf peinliche Weise sichtbar, dass dieses von Russland gern genutzte Instrument moderner Konfliktführung sich auch gegen Russland selbst richten kann. Auch wenn Putin prahlte, die russische Wirtschaft werde dem Sturm bestens standhalten, wird selbst in offiziellen Prognosen mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 8 Prozent gerechnet; inoffizielle Schätzungen gehen sogar von 15 Prozent aus.

Dass es um Russland wirtschaftlich nicht noch schlechter bestellt ist, liegt unter anderem an den sprunghaften Mehreinnahmen aufgrund der rasant gestiegenen Öl- und Gaspreise. Dennoch versucht Putin im Augenblick den Druck auf den Westen zu erhöhen, indem er die Gaslieferungen in EU-Länder drosselt.

Mit seiner Art von Wirtschaftskrieg will er den Europäerinnen deutlich machen: Wer sich an die Seite der USA stellt, begeht «wirtschaftlichen Selbstmord». Darum lässt Putin derzeit keine Gelegenheit aus, den Westen zu bestrafen.

Was die Konsequenzen der Schwarzmeerblockade für die weltweite Lebensmittelversorgung und die in vielen Ländern reale Gefahr von Hungersnöten angeht, gibt Putin einmal mehr den USA und der EU die Schuld und wirft ihnen vor, sie würden mit ihren Sanktionen gegen russische Düngemittel- und Getreideexporte verhindern, dass Russland die besonders notleidenden Länder mit diesen Gütern versorgt.

Eine andere Perspektive auf das Geschehen deutete sich in einer der aufschlussreicheren Wortmeldungen auf dem Forum an. Margarita Simonjan, Chefredaktorin des Staatsmediums RT, hat sich darauf spezialisiert, mit Drohungen Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie heitert die russische Bevölkerung gern auf, indem sie ihr vor Augen führt, wie schlecht es allen anderen ergehen werde. Simonjan erklärte den Hunger zur Waffe im Wirtschaftskrieg: «Die Lebensmittelknappheit hat bereits begonnen, und sie werden die Sanktionen aufheben und mit uns Freundschaft schliessen, weil sie erkennen werden, dass es keine Option ist, nicht unser Freund zu sein.»

Putin beteuerte, dass Russland seine Kriegsziele vollständig erreichen werde, und versprach «Freiheit für den Donbass». Als wüsste er nicht um die grausame Realität des Krieges und die Verwüstung ukrainischer Städte, mahnte er: «Wir dürfen diese Städte, die wir befreien, nicht in ein zweites Stalingrad verwandeln. Das versteht sich von selbst und wird von unseren Militärs bei ihrer Angriffsplanung mitbedacht.»

Denjenigen, die auf ein Friedensabkommen drängen, macht Putin wenig Hoffnung. Die Marschroute des Kremls ist klar: Die Ukraine wird mit neuen Grenzen leben müssen; in den von Russland besetzten Gebieten wird die Annexion bereits in die Wege geleitet.

Konzilianter zeigte Putin sich einzig und allein mit seiner Aussage, gegen einen EU-Beitritt der Ukraine habe er keine Einwände, da die EU «keine militärische Organisation» sei. Bei diesem Eingeständnis könnte einem ein alternativer Schluss von «Hamlet» in den Sinn kommen: Der alte König kehrt von einer Reise nach Übersee zurück und enthüllt, dass die Tragödie, die sich entsponnen hat, auf einem unheilvollen Missverständnis beruhte.

Im vorliegenden Fall nahm die Tragödie im Sommer 2013 ihren Lauf, als Putin den russlandfreundlichen Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, wirtschaftlich massiv unter Druck setzte und unter anderem die Energieversorgung der Ukraine drosselte, um ihn von der Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU abzuhalten. Die Erpressung war in gewisser Weise erfolgreich, denn das Abkommen wurde nicht unterzeichnet. Doch sie wurde zum Auslöser für die Euromaidan-Bewegung, die Janukowitsch schliesslich zwang, das Land zu verlassen. Putin annektierte die Krim; die Separatistenbewegung im Donbass bekam Auftrieb.

Wenn Russland sich in der Pflicht sieht

Putins Eingeständnis zeigt: Ihm ist klar, dass er sich gut überlegen muss, welche Kämpfe er austrägt. Im Augenblick kann er nicht viel dagegen unternehmen, dass die EU in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt, und versucht es daher gar nicht erst. Aus einem ähnlichen Grund tat der Kreml die Nato-Beitrittsgesuche Finnlands und Schwedens als bedeutungslos ab. Dies, nachdem er den beiden Ländern zunächst in drastischen Worten ein entsetzliches Schicksal angedroht hatte für den Fall, dass sie sich tatsächlich zu diesem Schritt entschliessen sollten (obwohl manche Geopolitiker im Westen der Meinung sind, die Nato-Erweiterung sei das Einzige, was Putin wirklich wichtig nimmt).

Auch gegen diese Entwicklung kann er nicht viel unternehmen, sodass er sie lieber ihren Lauf nehmen lässt.

Der Grund dafür könnte allerdings auch darin liegen, dass immer neue Probleme auftauchen. Einer der spannendsten Momente des Petersburger Forums war der Auftritt des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew, der als einziger Staatschef mit Putin auf dem Podium stand und deutlich machte, sein Land werde die «Quasi-Regierungen» im Donbass ebenso wenig anerkennen wie die in Südossetien oder Abchasien (in Georgien) oder auch in Taiwan. «Wenn überall auf diesem Planeten das Recht auf Selbstbestimmung verwirklicht würde, hätten wir statt 193 Staaten 500 oder 600 Staaten auf der Erde. Das wäre Chaos.» Auf solche Töne waren weder Putin noch seine Zuhörer gefasst.

Beantwortet wurde Tokajews Aussage mit den üblichen Warnungen: Da Kasachstan eine grosse russischsprachige Bevölkerungsgruppe habe, sähe Russland sich zwangsläufig in der Pflicht, und sollte Kasachstan unfreundliche Töne gegenüber Russland anschlagen, sähe Russland sich umso mehr in der Pflicht. Der Agitator Tigran Keossajan, der mit der RT-Chefin Simonjan verheiratet ist, hatte Kasachstan schon vor dem Petersburger Forum «Undankbarkeit» vorgeworfen, nachdem das Land die Siegesparade am 9. Mai hatte ausfallen lassen, und Tokajew empfohlen, er solle «sich genau anschauen, was gerade in der Ukraine passiert». (Der Vorwurf der Undankbarkeit bezog sich darauf, dass im vergangenen Januar eine kurze Intervention unter russischer Führung mithalf, die dortigen Unruhen zu beenden.)

Auch anderswo im postsowjetischen Raum rumort es: Moldau und Georgien sind dabei, ihre Beziehungen zur EU auszuloten (wobei in Georgien die Bevölkerung für diese Idee mehr Begeisterung aufbringt als die Regierung), und das in einer ungleichen Allianz mit Russland gefangene Belarus vermeidet es, Streitkräfte für den Krieg bereitzustellen.

Der «Atlantic»-Journalist Tom McTague berichtete kürzlich in einem Essay über seine jüngsten Reisen nach Kirgistan und stellte fest, die nostalgische Sehnsucht nach der alten Sowjetunion sei ein auf Russland beschränktes Phänomen und Putin habe es nicht geschafft, eine positive Anziehungskraft zu entwickeln. Weiter schreibt McTague: «Die Frage für Russland lautet im Augenblick: Womit ausser mit der Geschichte kann es seine früheren Kolonien locken? Russland ist weder reich noch fortschrittlich genug und hat auch ideologisch nichts Überzeugendes zu bieten. Es verströmt auch nicht die Liebe, die eine glückliche Familie sich von ihrem Oberhaupt wünschen würde.»

Wer soll beim Blick auf Belarus, die Krim oder gar den Donbass irgendetwas Erstrebenswertes für sich entdecken? Darum ist der Kreml auf Zwang und Kontrolle angewiesen. Putin kennt nur den Weg des Tyrannen. Wenn aus seiner Sicht ein Mensch oder Staat sich auf Abwege begibt, fällt ihm nichts anderes ein als Drohgebärden – und wenn diese Drohgebärden nicht verfangen, lässt er die Dinge laufen.

Litauen und Kaliningrad

Das lässt sich am neusten Problemherd in Russlands Konflikt mit dem Westen ablesen. Die russische Exklave Kaliningrad, in der rund 430’000 Menschen leben, liegt eingeklemmt zwischen Litauen und Polen. Hier befand sich früher das deutsche Königsberg, das am Ende des Zweiten Weltkriegs von sowjetischen Truppen eingenommen wurde. Später wurde Kaliningrad zu Moskaus geschätztem Ostseehafen. Als Standort der russischen Ostseeflotte hat das Gebiet eine grosse strategische Bedeutung. Durch den Nato-Beitritt Polens und Litauens geriet Kaliningrad in eine gefährdete Lage.

Diese Gefährdung wurde jetzt besonders deutlich, als die litauische Regierung Strassen- oder Schienentransporte von Kohle, Metall, Baustoffen und Hochtechnologie über sein Staatsgebiet untersagte. Diese Massnahme steht im Einklang mit den Sanktionen der EU und geht nicht über diese Sanktionen hinaus. Der Fahrgastverkehr und die Beförderung nicht sanktionierter Güter geht weiter. Ausserdem steht es Russland frei, Kaliningrad auf dem Seeweg zu versorgen.

Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der in letzter Zeit allerlei Warnungen an andere Staaten richtete, bereitet Russland schon «Vergeltungsmassnahmen» vor. Putins enger Vertrauter Nikolai Patruschew, Sekretär des Sicherheitsrates, liess keinen Zweifel daran, dass diese noch festzulegenden Massnahmen «ernsthafte negative Auswirkungen für die litauische Bevölkerung haben werden». Welche Möglichkeiten Russland zu Gebote stehen, ist nicht klar ersichtlich. Es gibt derzeit nicht viele litauische Güter, die Russland passieren müssten.

Litauen den Gashahn abzudrehen, ist keine Option, weil das Land im April seine Gasimporte aus Russland eingestellt hat. 2015 hatte das bis dahin fast vollständig auf russisches Gas angewiesene Land in weiser Voraussicht ein schwimmendes Flüssiggasterminal vor der Hafenstadt Klaipeda gebaut. Wirtschaftliche Druckmittel hat Moskau also kaum in der Hand. Im russischen Fernsehen wurde die Teilblockade zwar mit einer Kriegserklärung gleichgesetzt, aber militärische Vergeltungsmassnahmen gegen einen Nato-Mitgliedstaat wären ein verwegener und gefährlicher Schritt, zumal Moskau die Bedeutung der Sanktionen immer wieder herunterspielt.

All das passt zur schrittweisen Erosion von Putins Autorität in Russland, die die Politologin Tatjana Stanowaja kürzlich beschrieb. Die russischen Eliten haben nach wie vor Mühe, sich mit einem Krieg zu arrangieren, den Putin begonnen hat, ohne sie zu fragen, und von dem er nicht weiss, wie er ihn erfolgreich zu Ende bringen soll. Er ist nicht bereit, die noch grösseren Risiken einzugehen, die für einen sicheren militärischen Sieg erforderlich sind (sofern überhaupt anzunehmen ist, dass dies gelingen könnte), und kann andererseits nichts akzeptieren, was auch nur entfernt nach einer Niederlage aussieht.

In den Kreisen der russischen Elite hat niemand eine Idee, wie man aus diesem Dilemma herausfindet – geschweige denn den Mut und die Gelegenheit, sich Putin entgegenzustellen. Die Chancen, dass der Präsident durch einen Staatsstreich entmachtet wird, sind gering. Stattdessen greift ein Zustand der Lähmung um sich, während mit den Folgeproblemen des Krieges auch die innere Spaltung zunimmt. Putin hat, so Tatjana Stanowaja, eine Situation geschaffen, auf die er nicht vorbereitet war und von der er nicht weiss, wie er mit ihr umgehen soll. Und das von ihm selbst aufgebaute russische Machtsystem schliesse kollektive, effektive und ausgewogene Entscheidungsprozesse aus.

Der Lähmungszustand zeigt sich auch in der Kriegsführung. Taktisch und strategisch ist Russland nach wie vor unflexibel und berechenbar. Nachdem Sjewjerodonezk ähnlich wie zuvor Mariupol als wichtiges Ziel definiert wurde, kommt ein Misserfolg nicht mehr in Betracht, sodass die russische Armee sich mit ihrer ganzen Feuerkraft und allen verfügbaren Soldaten auf dieses Ziel stürzt, um den ukrainischen Widerstand zu brechen und die Verteidiger anschliessend am Rückzug zu hindern.

Damit brachte sie der Ukraine schwere Verluste bei. In Kiew fragt so mancher, ob es klug ist, einen so grossen Teil des eigenen militärischen Potenzials für die Verteidigung einer Stadt aufzubieten, deren strategische Bedeutung sich darin erschöpft, dass sie Moskau offenbar besonders wichtig ist. Das ukrainische Militär hält jedoch dagegen, die Mühe habe sich gelohnt: Die russischen Streitkräfte seien stärker zerrieben worden als die eigenen; die Verteidigung habe das Vorrücken an anderen Stellen verzögert, während die Ukraine auf die dringend benötigten westlichen Waffen wartet – die inzwischen allmählich eintreffen. Ausserdem habe man auf diese Weise die russischen Streitkräfte von Orten ferngehalten, von denen aus die Ukraine jetzt zum Angriff übergehen kann. Ein Anzeichen dafür, dass diese Offensive tatsächlich stattfinden könnte, ist das Vorrücken der Ukraine im Gebiet um Cherson.

Härtetest

Russland ging es in dieser Krise von Anfang an darum, seine Stärke zu demonstrieren und zu zeigen, warum es verdient, für alle Zeiten wie eine Grossmacht behandelt zu werden. Doch seine Macht ist begrenzt, und Russland muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es sich möglicherweise übernommen hat. Das heisst nicht, dass ein baldiges Ende des Kriegs in Sicht wäre. Es heisst auch nicht, dass für die Ukraine irgendetwas einfacher wird.

Putins Standardstrategie besteht darin, dem Gegner Schaden zuzufügen, auch wenn er darüber hinaus wenig erreichen kann. Deshalb ist die Gefahr, dass er sich zu draufgängerischen Aktionen hinreissen lässt, nicht von der Hand zu weisen.

Trotzdem sollten wir nicht davon ausgehen, dass Russlands Kräfte unerschöpflich sind, und auch nicht mit einer lang anhaltenden Pattsituation rechnen, nur weil sich im Augenblick kein Sieger abzeichnet.

Die politische Lähmung hat Einfluss auf Russlands militärische Strategie. Putin ist nicht bereit, eine Niederlage hinzunehmen und auszuloten, welche Zugeständnisse er als Gegenleistung für ein Rückzugsangebot herausschlagen könnte. Andererseits will er nicht die gesamte russische Gesellschaft für die Kriegsanstrengungen mobilisieren.

Darum wird die Truppenstärke begrenzt bleiben und sich stärker auf das operative Geschehen auswirken, weil die gefallenen Soldaten nicht ersetzt werden können und der russische Feuerkraftvorsprung zu schrumpfen beginnt. Putin kann einen Waffenstillstand anbieten und sich damit die Möglichkeit verschaffen, die bereits eroberten Gebiete zu behalten, aber er weiss, dass Präsident Selenski darauf nicht eingehen wird, solange dies nicht mit einer Rückzugszusage verknüpft wird.

Das Maximum, das Putin sich von der Fortführung seiner bisherigen Strategie erhoffen kann, besteht darin, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine irgendwann – und wenn es nach Russland ginge, möglichst bald – des Krieges und seiner wirtschaftlichen Kosten müde werden und Kiew drängen, sich mit territorialen Zugeständnissen abzufinden.

Putins Problem ist dabei, dass es aufseiten des Westens ebenfalls eine – wenn auch andersgeartete – Lähmung gibt. Die wirtschaftlichen Folgekosten sind hoch, aber sie sind bereits Realität.

Der Westen hat sich zur Ukraine und zu dem Ziel bekannt, dass Russland seinen Eroberungskrieg auf keinen Fall gewinnen darf. Solange die Ukraine weiterkämpft und die Kosten dafür auf sich nimmt, halten sogar diejenigen Regierungschefs sich bedeckt, die davon überzeugt sind, dass es früher oder später einen Kompromiss wird geben müssen. Der Westen richtet sich auf lange Zeiträume ein und macht sich Gedanken, wie er die Ukraine weiterhin mit den benötigten Waffen und mit Munition beliefern kann. Zugleich stellt er aussenpolitisch die Weichen so, dass die Konzentration sich ganz auf den Krieg richten kann.

Man kann diesen Kampf als Konflikt zwischen Demokratie und Autokratie interpretieren. Doch im Kern geht es bei diesem Konflikt auch um die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und wenn das bedeutet, dass Europa bessere Beziehungen zu Autokratien entwickelt, die Saudis zur Erhöhung der Ölfördermengen drängt und im Verhältnis zu China die Ruhe bewahrt, dann ist das eben so.

Mit anderen Worten: Der wichtigste Härtetest steht erst noch bevor. Als Russland nach der Startoffensive im Februar die ersten Rückschläge hinnehmen musste, deklarierte das Verteidigungsministerium die Militäroperation so um, als ziele sie nur auf den Donbass. Die Probleme, mit denen das russische Militär in den vergangenen Monaten konfrontiert war, sind weniger auf die ukrainische Gegenwehr als vielmehr auf die Tatsache zurückzuführen, dass Russland für seine dürftigen Geländegewinne einen so gewaltigen Aufwand treiben musste.

Wenn die ukrainischen Streitkräfte jetzt das Tempo ihrer Offensivoperationen erhöhen, werden die russischen Befehlshaber eine ganze Reihe neuer Herausforderungen zu meistern haben. Es kann sein, dass die russischen Truppen sich gegen schwere Angriffe ebenso hartnäckig verteidigen wie ihre ukrainischen Gegner, aber sehr wahrscheinlich werden sie dies nicht mit der gleichen Überzeugung tun wie die Ukrainer.

Es kann sein, dass die Probleme mit der Kampfmoral und der verbreitete Missmut verstärkt zum Tragen kommen. Ein Hauptmerkmal dieses Kriegs war von Anfang an die asymmetrische Motivationslage. Die Ukrainer kämpfen im Grunde, weil sie keine andere Wahl haben. Die Russen haben eine andere Wahl: Sie können nach Hause gehen.