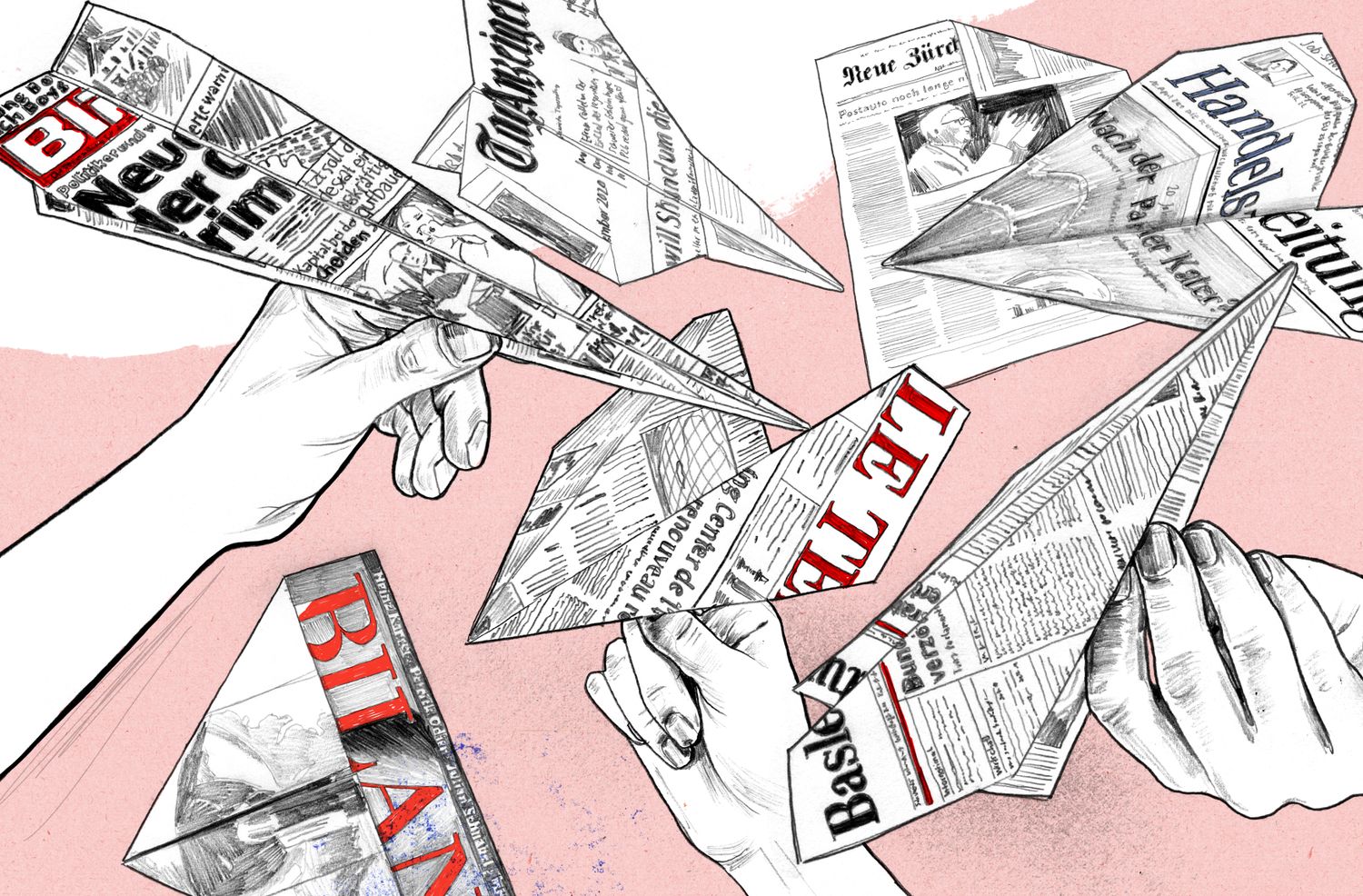

Die Flucht der Journalistinnen

Im Schnitt steigen jede Woche zwei Medienschaffende aus dem Beruf aus. Das ist Rekord – und eine Folge von toxischem Arbeitsklima, fehlenden Perspektiven und Renditeerwartungen der grossen Verlage.

Von Philipp Albrecht, Dennis Bühler (Text) und Silke Werzinger (Illustration), 16.05.2023

Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!

Sie klagen über eine Branche, die sich mit Innovationen schwertut. In der Jahre verstreichen, bis wichtige Entscheide getroffen werden. Und in der mancherorts ein derart toxisches Arbeitsklima herrscht, dass einem nichts mehr übrig bleibt, als zu kündigen und sich beruflich neu zu orientieren:

Journalistinnen.

Die Republik hat schon 2021 und 2022 über das Phänomen der Aussteiger aus den Medien berichtet. Nun haben wir zum dritten Mal gezählt – und verzeichnen erneut einen Rekord: Nie seit Beginn unserer bis 2016 zurückreichenden Erhebungen haben mehr Medienschaffende ihren Beruf aufgegeben als 2022. Im Schnitt waren es mindestens zwei Personen pro Woche. «Mindestens», weil wir mit unserer Zählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben (mehr zur Methodik der Erhebung lesen Sie am Ende dieses Beitrags).

Auch in den vergangenen viereinhalb Monaten hielt dieser Trend an: Seit Anfang Jahr wanderten mindestens 35 Journalisten ab. Sie arbeiten heute als Sprecherinnen für Unternehmen, Verbände und Verwaltungen, als Lehrer oder als persönliche Mitarbeiterinnen von Bundesräten. Zwar kehrten auch ein paar frühere Aussteigerinnen auf die Redaktionen zurück, das allerdings in sehr kleiner Zahl.

Braindrain hält an

Anzahl Journalistinnen und Journalisten, die den Beruf verlassen haben, nach Jahr

2023 = bis 15. Mai 2023

Quelle: eigene Auswertung

Warum haben so viele Journalisten genug von der Medienbranche?

Wir haben mit fünf Menschen gesprochen, die in den letzten eineinhalb Jahren aus ihrem Beruf ausgestiegen sind.

1. Vinzenz Greiner: «Der Job hat mich vollkommen aufgefressen»

«Man geht in diesen Beruf, weil man dafür brennt – und muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht verbrennt.» Diesen Satz sagte Vinzenz Greiner im Sommer 2021. Zu jener Zeit war er bei der «Blick»-Gruppe für die Weiterentwicklung der Audio-Sparte verantwortlich. Er hatte eine Phase hinter sich, in der er zu viel Koffein, zu viele Zigaretten und zu viele Feierabendbiere konsumiert und oft schlecht geschlafen hatte.

In einer Kampagne des Vereins Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz, die einen offeneren Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit forderte, geizte Greiner nicht mit Kritik. Die «Stress-Epidemie» im Schweizer Journalismus sei einem Führungsversagen geschuldet, sagte er. «Es gibt genügend Chefs, die dir den Stress nicht fern- und dir den Rücken nicht freihalten, sondern ihn vielfach an dich weitergeben.»

Vor einem Jahr zog Greiner die Reissleine. Er verliess das Boulevardmedium und wechselte in die Kommunikationsabteilung der ETH Zürich. «Seit ich nicht mehr im Journalismus tätig bin, geht es mir physisch und psychisch besser», sagt der 35-Jährige im Gespräch mit der Republik. Zuvor habe er stets grosse Mühe gehabt, sich von der Arbeit abzugrenzen. «Der Job hat mich vollkommen aufgefressen.»

So wie Greiner geht es vielen Journalistinnen. Nicht nur, aber gerade jüngeren.

Das lässt eine Masterarbeit erahnen, für die vor zwei Jahren knapp 200 Medienschaffende unter 30 befragt wurden. Zwei Drittel von ihnen antworteten auf eine entsprechende Frage, dass sie meistens oder immer Stress bei ihrer Arbeit erlebten und unter Zeitdruck stünden. Und knapp jede Fünfte gab an, Arbeit und Privatleben nur schlecht miteinander vereinbaren zu können.

Hinzu kommt das Problem unzähliger, oft unbezahlter Überstunden. Zwar sind Unternehmen in der Schweiz schon seit 1966 verpflichtet, die geleistete Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu dokumentieren. In den meisten Medienverlagen aber wurde das Arbeitsgesetz während Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. Erst zu Beginn des laufenden Jahres hat etwa die NZZ ihre Regeln geringfügig verschärft, nachdem sie vom Journalistenverband Impressum verklagt worden war.

2. Denise Erni: «Ich litt derart stark unter dem toxischen Arbeitsumfeld, dass auch meine Familie betroffen war»

Auch Denise Erni geriet in ihrer journalistischen Laufbahn an den Rand des Erträglichen. Im letzten Herbst kündigte sie nach 16 Jahren beim Bündner Verlag Somedia und arbeitet jetzt als Kommunikationsverantwortliche im Infrastruktur-Departement des Kantons Graubünden. «Ich war mit Leib und Seele Regionaljournalistin», sagt die 44-Jährige. «Aber ich litt zuletzt derart stark unter dem toxischen Arbeitsumfeld, dass auch meine Familie davon betroffen war.»

Gemeinsam mit einem Kollegen habe sie längere Zeit versucht, dringend notwendige Veränderungen anzustossen. «Wir schrieben x Papiere, wie die Print-, Online-, Radio- und TV-Redaktionen zu einer konvergenten Arbeitsweise bewegt werden könnten.» Dauernd seien irgendwelche Arbeitsgruppen gebildet, nie aber verbindliche Entscheide gefällt worden. «Jede Idee wurde wortreich zerredet. Das war sehr zermürbend.»

Als sich Erni entschloss, der «Südostschweiz» den Rücken zu kehren, sei für sie rasch klar gewesen, dass dies gleichbedeutend mit dem Abschied aus dem Journalismus sei. Schliesslich gebe es im Grossraum Chur, abgesehen vom SRF-Regionaljournal mit einer Handvoll Stellen, keine deutschsprachige Konkurrenz. Und ein Umzug oder ein tägliches Pendeln nach Zürich sei für sie nur schon wegen ihres 11-jährigen Sohnes keine Option gewesen.

Das Problem der Alternativlosigkeit: Es verschärft sich seit längerem fast überall in der Schweiz. Denn die Medienkonzentration schreitet unaufhörlich voran, wie wir im Watchblog der Republik seit fünf Jahren protokollieren. Medientitel verschwinden, Redaktionen werden zusammengelegt, Mitarbeiterinnen entlassen oder nicht ersetzt. In mehreren Kantonen verhindert nur noch die gebührenfinanzierte SRG eine totale Monopolstellung des medialen Platzhirschs.

Der Journalismus ist in der Krise: Die Auflagen der Zeitungen schrumpfen kontinuierlich, und auch wenn viele Leserinnen auf die digitalen Kanäle der Medienhäuser wechseln, reicht das nicht, um den Einnahmerückgang zu kompensieren. Denn online sind nicht nur die Abopreise tiefer, sondern auch die Inseratepreise für die Werbekunden, die zudem ihre Zielgruppen immer öfter auf Social Media statt auf Newsportalen ansprechen.

Das führt dazu, dass die Umsätze stagnieren oder sinken. Kann doch mal ein Gewinn erzielt werden, steigt die Dividende für die Aktionäre. Wird ein Verlust eingefahren, bleibt die Dividende in der Regel gleich – und Sparprogramme werden aufgegleist.

3. Simon Preisig: «Die verordneten Gewinnziele waren derart hoch, dass wir zu keinen Innovationen fähig waren»

In keinem anderen Verlag wurde in den letzten Jahren mehr gespart als bei der TX Group, dem grössten Schweizer Medienunternehmen. Um rund 70 Millionen Franken sollten die Ausgaben innert drei Jahren reduziert werden, verkündete Verleger Pietro Supino im August 2020. Seither baute die TX Group in mehreren Wellen Dutzende journalistische Stellen ab. Mitarbeiterinnen wurde nahegelegt, sich frühpensionieren zu lassen, es gab Entlassungen – und bei freiwilligen Abgängen verzichtete der Konzern in aller Regel darauf, die Stellen neu zu besetzen. Die Konsequenz: Immer weniger Leute mussten immer mehr arbeiten. Was Erschöpfung und neuerliche Kündigungen zur Folge hatte. Ein Teufelskreis.

Und als die TX Group die Redaktionen von «Bund» und «Berner Zeitung» dann auch noch zur Fusion zwang, sagte sich Simon Preisig, der als stellvertretender Ressortleiter beim «Bund» arbeitete: Es reicht.

«Es deprimierte mich, wie die Umsetzung von Ideen jahrelang verzögert wurde», sagt der 33-Jährige, der im letzten Sommer nach einer mehrmonatigen Auszeit als Sprecher und Kampagnenmitarbeiter bei Alliance F begann, dem Bund schweizerischer Frauenorganisationen. «Die Zürcher Konzernleitung verordnete uns derart hohe Gewinnziele und bemass unser Redaktionsbudget derart knapp, dass wir zu gar keinen Innovationen fähig waren – selbst den Kauf eines Stativs für die Videokamera mussten wir von der Chefredaktion bewilligen lassen.» Statt in die Transformation des alten journalistischen Geschäftsmodells zu investieren, habe sein damaliger Arbeitgeber uninspiriert und ideenlos gespart.

Hauptverursacherin der Misere ist die rund zwei Dutzend Köpfe zählende Verlegerfamilie Coninx, zu der auch Supino gehört und die er im Unternehmen vertritt. Sie besitzt knapp drei Viertel der Aktien und erwartet eine wiederkehrende stattliche Dividende. Die Medientitel des Konzerns müssen deshalb zwingend schwarze Zahlen schreiben – eine Quersubventionierung durch die höchst profitablen TX-Inserateportale wie Homegate und Ricardo kommt für Supino nicht infrage. Auch wenn diese Portale in ihrer ursprünglichen Form als Kleininserate in den Zeitungen und Magazinen früher den Journalismus finanzierten. Supino besteht darauf, dass Journalismus als Geschäftsmodell «auf eigenen Füssen stehen kann» – und spart weiter.

Finanziell seien die beiden Tageszeitungen «Bund» und «Berner Zeitung» schon vor der Fusion im Herbst 2021 aus Zürich ferngesteuert worden, sagt Preisig. Etwas Gutes immerhin habe der ständige Personalabbau gehabt, sagt der Berner mit einer Prise Galgenhumor: «Jene, die blieben, konnten sich mehr Freiheiten herausnehmen. Denn der Chefredaktor wusste genau, dass er deine Stelle ohnehin nicht neu besetzen dürfte, wenn er dich vergraulen würde.»

4. Marina Fischer: «Wir tappten zwei Jahre lang im Dunkeln»

Schon als 8-Jährige träumte Marina Fischer davon, Radiomoderatorin zu werden. Als junge Frau lebte sie den Traum – zunächst bei Privatradios, dann bei SRF-«Virus». Doch Ende 2021 kündigte sie und machte sich selbstständig. Seither berät sie Unternehmen beim Erstellen kurzer Videos für Social Media.

Anfänglich sei das Radiostudio mehr als ein Arbeitsplatz für sie gewesen, sagt Fischer. «Es war mein happy place.» Während der Pandemie aber sei sie während eineinhalb Jahren allein vor dem Mikrofon gesessen und habe auch in den Pausen auf dem Flur kaum jemanden angetroffen. «Dieses Arbeitsumfeld hat mich enorm runtergezogen, ich bin in jener Phase stark vereinsamt. Es gab Tage, da sass ich im Studio und hatte keine Ahnung, was ich nach dem nächsten Song erzählen sollte – derart unkreativ war ich, weil mir der Austausch mit meinen Kollegen fehlte.»

Wie Denise Erni tat sich Marina Fischer schwer mit den langen Entscheidungsprozessen im Journalismus. «Schon als ich Anfang 2019 zum Sender gestossen war, hatte es intern ausufernde Diskussionen darüber gegeben, ob ‹Virus› aus Kostengründen auf jegliche Moderation verzichten und nur noch Musik spielen sollte», sagt die 28-jährige Aargauerin. «Die SRG-Führung fällte diesen Entscheid dann aber erst 2021. So tappten sämtliche Mitarbeiterinnen mehr als zwei Jahre lang im Dunkeln und waren grosser Unsicherheit ausgesetzt.»

Ihre Kündigung bei «Virus» sei ein Bauchentscheid gewesen, der sich für sie voll ausgezahlt habe. Während eines Jahres habe sie nur getan, was ihr Spass gemacht habe: Sie jobbte in einem Fondue-Restaurant und an einem Glühweinstand, manchmal schnitt sie – als gelernte Coiffeuse – Haare. «Nach dem Ende mit Schrecken bei ‹Virus› hatte ich mir geschworen, mich mindestens ein Jahr lang nirgends Vollzeit anstellen zu lassen.» In jener Zeit habe sie gemerkt, dass ihr die Freiheit der Selbstständigkeit mehr zusage, als in einem riesigen Unternehmen wie der SRG eine von vielen zu sein.

5. Janosch Tröhler: «Zurück bleibt, wer mit Mittelmass zufrieden ist»

«Ich bin froh, dass ich raus bin»: Diesen Titel wählte Janosch Tröhler für seine Abrechnung mit dem Journalismus. Mit 31 Jahren kehrte der Zürcher der Branche im vergangenen August den Rücken und wechselte zu einer Software-Agentur. In einem furiosen Artikel schimpfte er über Manager, denen es «an Leadership fehlt», über systemische Probleme und einen weitverbreiteten «verstaubten Führungsstil».

Während rund zehn Jahren hatte sich Tröhler dem Journalismus mit Haut und Haaren verschrieben: Er gründete sein eigenes Onlinemagazin, baute die Onlineredaktion der «Schaffhauser Nachrichten» auf, recherchierte für die SRF-Sendung «10 vor 10» und die Zürcher Regionalzeitungen von Tamedia, war Vorstandsmitglied und Präsident des Zürcher Pressevereins. Zuletzt arbeitete er beim «Blick».

Frühere Generationen von Journalisten seien Experten in einem Bereich gewesen und hätten einen Kanal bespielt, sagt Tröhler. «Jene, die Texte schrieben, waren noch nicht einmal für die Produktion ihres Artikels zuständig, denn dafür gab es geschulte Produzentinnen. Ihre Aufgabe bestand einzig darin, gute Geschichten zu erzählen.» Heute müssten die meisten Journalistinnen selbst fotografieren oder mit dem Smartphone Videos drehen sowie den Artikel vor der eigenhändigen Onlinepublikation auf grammatikalische und inhaltliche Fehler kontrollieren. «Kurzum: Es gibt immer mehr Aufgaben und immer weniger Personal. Dadurch sinkt die Qualität, und das führt zu Unzufriedenheit.»

Wer sich stark mit dem Journalismus und seiner Arbeit identifiziert, zerbreche daran, dass er ausserstand sei, den eigenen Qualitätsansprüchen zu genügen. «Man wird zynisch, resigniert und fragt sich irgendwann: Was mache ich noch hier? Zurück bleiben jene, die sich gut abgrenzen können und mit Mittelmass zufrieden sind. Was der Qualität ebenfalls abträglich ist.»

Um diese Negativspirale zu durchbrechen, brauche es einen Kulturwandel, glaubt Tröhler. Nur lasse der Zeitdruck, der bei einem Newsmedium herrsche, im Redaktionsalltag kaum Platz für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. «Deshalb werden keine Fortschritte erzielt, solange die Führungsebene die Defizite nicht anerkennt.»

Zunächst habe er für Verbesserungen gekämpft. Nach vier Jahren beim «Blick» aber sei er psychisch und physisch erschöpft gewesen, habe es morgens kaum aus dem Bett geschafft und keine Freude mehr am Beruf verspürt. «Ich drohte kaputtzugehen. Und entschied mich, loszulassen.»

So, wie es seit Anfang 2022 mindestens 130 weitere Journalistinnen getan haben.

Nichts deutet darauf hin, dass sich dieser Exodus bald abschwächen könnte. Und das in einer Branche, die als vierte Gewalt im Staat demokratiepolitisch relevant ist.

Zur Liste: Wer den Journalismus seit Januar 2022 verlassen hat

Im Folgenden sehen Sie die Namen von 131 Journalistinnen. Davon haben sich 96 im letzten Jahr und 35 seit Anfang 2023 aus dem Beruf verabschiedet. Die Namen sind gruppiert nach aktuellem Berufsfeld (z. B. Sprecherin oder Berater). Nähere Informationen zu Daten und Methodik finden Sie weiter unten. Sie haben einen Fehler oder eine veraltete Information gefunden? Melden Sie uns das unter philipp.albrecht@republik.ch. Vielen Dank!

Sprecherin

Kommunikation für Firmen oder Institutionen

Alexandra Stühff (NZZ): Sprecherin Swiss Re

Annalea Alig (Somedia): Marketing und Kommunikation Odura

Anysia Pillet («L’illustré»): Multimediakommunikation Ville de Lancy

Barbara Peter (SRF): Sprecherin aha! Allergiezentrum Schweiz

Bastian Heiniger («Bilanz»): Energy Infrastructure Partners (Kommunikation)

Bettina Cadotsch (Somedia): Sprecherin Weisse Arena Gruppe

Caroline Piccinin («Blick»): Kommunikation Ticketcorner

Christoph Lenz (Tamedia): Sprecher EJPD

Christoph Roost Abderhalden («Blick»): Kanton Zürich (Kommunikationsberater)

Denise Erni (Somedia): Kommunikation Kanton Graubünden

Esther Mamarbachi (RTS): Kommunikation Conseil d’Etat genevois

Eveline Kobler (SRF): Sprecherin Swiss Life

Fabio Pacozzi («Walliser Bote»): Sprecher Schweizer Gemeindeverband

Fabrice Gaudiano (RTS): Sprecher Kanton Freiburg

Franziska Pfister («NZZ am Sonntag»): Sprecherin Sunrise

Gianna Blum («Blick»): Sprecherin EDI

Hans Peter Putzi (Somedia): Vinavant AG, Kommunikation

Helga Rietz (NZZ): Kommunikation ETH

Ivo Silvestro («la Regione»): Sprecher Università della Svizzera italiana

Jeannine König (Keystone-SDA): Sprecherin Rotes Kreuz

Jérôme Reynard («24 Heures»): Sprecher Swiss Golf

Kathrin Alder (SRF): Sprecherin EJPD

Lars Nay (Mysports): Sprecher HC Davos

Lory Roebuck (frei): Sprecher Clariant

Luca De Carli (Tamedia): Fachspezialist Staatssekretariat für Migration

Marc Lehmann (SRF): Sprecher Avenir Suisse

Marco Keller (Tamedia): Sprecher Verband Swiss Badminton

Markus Dütschler («Bund»): Kommunikation Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn

Marzio Mellini («la Regione»): Sprecher FC Lugano

Massimo Agostinis (SRF): Kommunikation Stadtentwicklung Basel

Melanie Biaggi («Walliser Bote»): Kommunikation Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

Michael Furger («NZZ am Sonntag»): Kommunikation Bundesamt für Raumentwicklung

Michael Sutter (Energate): Kommunikationsspezialist Energieagentur der Wirtschaft

Michel Burtscher («St. Galler Tagblatt»): Sprecher Stadt Wil

Miriam Lenz (Keystone-SDA): Weiterbildung Kommunikation

Niels Jost («Luzerner Zeitung»): Sprecher Caritas

Pascal Hollenstein (CH Media): Sprecher EFD

Pauline Cancela (frei): Sprecherin Kanton Waadt

Philip Salzmann (20 Minuten): Sprecher BLS

Philipp Bärtsch (NZZ): Sprecher Swiss Ski

Philipp Breit («Pilatus today»): Sprecher Kanton Luzern

Philipp Felber (Tamedia): Politik und Kommunikation Die Post

Philipp Lustenberger («Zentralplus»): Kommunikation Kanton Aargau

René Weber (Somedia): Kommunikation Bündner Gewerbeverband

Roland Kessler (CH Media): Sprecher Pallas Kliniken

Roman Schenkel (CH Media): Sprecher Schindler

Sébastian Lavoyer (CH Media): Sprecher Migros Aare

Simon Dick (Gassmann Media): Sprecher Bernexpo Group

Simon Preisig (BZ/«Bund»): Sprecher Alliance F

Sophie Hostettler (Gassmann Media): Kommunikation und HR Espace Chirurgie

Stephanie Kusma (NZZ): Kommunikation Eidgenössische Forschungsanstalt WSL

Susanne Kübler (Tamedia): Digitale Kommunikation Tonhalle Zürich

Tim Frei («Persoenlich.com»): Sprecher Swisscom

Tina Wintle (Somedia): Sprecherin Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025

Vera Bergen (SRF): Kommunikation Kanton Luzern

Viktoria Weber («Watson»): Sprecherin ISS Schweiz

Zora Schaad («20 Minuten»): Sprecherin Schauspielhaus Zürich

Aussteiger

Beschäftigung ausserhalb der Medienwelt, zum Beispiel Hotelier oder Geschäftsführerin

Angela Hess («20 Minuten»): Praktikantin Staatsarchiv Aargau

Alex Baur («Weltwoche»): Auszeit in Peru

André Sauser (Radio Argovia): Immobilienberater Ramseier + Stucki Architekten

Cédric Adrover (RTS): Persönlicher Mitarbeiter von Bundesrätin Baume-Schneider

Christian Steiner (NZZ): Fraktionssekretär FDP

Daniel Fuchs (CH Media): Lehrer

Daniel Meier («NZZ am Sonntag»): Lehre Velomechaniker

Fabio Theus (Somedia): Doktorand Theologie und Fachlehrperson Oberstufe

Gieri Cavelty («SonntagsBlick»): Geschichtslehrer

Jennifer Furer («Blue», Verlegerverband): Lehrerin

Katia Murmann («Blick»): Verschiedene Mandate

Lea Senn («Watson»): Datahouse (Data-Scientist)

Mara Schlumpf (Somedia): Geschäftsführerin Real Estate Award AG

Marco Spycher (BZ/frei): Assistent Leiter Finanzen Réservesuisse

Martin Lüscher («Finanz und Wirtschaft»): Analyst Acrevis Bank

Mathias Born (Tamedia): Fachspezialist Bundesamt für Statistik

Nadja Ehrbar («Reformiert»): Bewerbungssupporterin Schweizerisches Arbeitshilfswerk

Nadja Guetg-Simmen (Somedia): Weiterbildung Pflege

Nicola Steiner (SRF): Leiterin Literaturhaus Zürich

Nicole Glaus (SRF): Schweizerischer Hängegleiterverband (Umweltbeauftragte)

Peter Berger (Tamedia): Lehrer

Simone Pfeuti (Keystone-SDA): Pflegefachfrau

Stéphane Benoit-Godet («L’illustré»): Dozent HEG Genève

Thomas Wyss («Tages-Anzeiger»): Buchhändler

Thomas Häusler (SRF): Projektleiter WWF

Auftragsschreiberin

Texte verfassen für Unternehmen oder Organisationen

Barbara Scherrer («Handelszeitung»): Online-Redaktorin Migros Genossenschaftsbund

Carmen Baumann (Somedia): Kommunikation Engadin St. Moritz Tourismus

Daniel Pünter (SRF): Kommunikation selbstständig

David Hess (NZZ): «Surprise» (Online-Kommunikation)

Deborah Bischof («Beobachter»): Redaktorin «Migros-Magazin»

Fabienne Naef («20 Minuten»): Content-Creation Die Post

Janick Wetterwald (CH Media): Social-Media-Kommunikation iTrust

Laurent Darbellay (Keystone-SDA): Marketing & Content Manager Hochschule für Ingenieurwissenschaften Sion

Moritz Bill («Bieler Tagblatt»): Texter business4you

Nadja Sutter («Freiburger Nachrichten»): Redaktorin Schweizer Gemeindeverband

Nicole Jegerlehner («Freiburger Nachrichten»): Redaktorin Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Rebecca Mosimann (24 Heures): Redaktorin und Kommunikationsbeauftragte EPFL

Reto Stauffacher (NZZ): Lead KMU Aktuell Gryps

Sarah Huber («Gault Millau»): Marketing Content Manager Wesco

Vinzenz Greiner («Blick»): Kommunikation ETH

Berater

PR- oder Kommunikationsberatung

Gaudenz Wacker (SRF): Politikvorbereitung Erziehungsdepartement Kanton BS

Ismail Osmann («Zentralplus»): Text und Konzept Schriber Kommunikation

Janosch Tröhler («Blick»): Product Owner Zeilenwerk

Jeffrey Vögeli («Finanz und Wirtschaft»): Unternehmensberater FGS Global

Lise Bailat (Tamedia): Persönliche Mitarbeiterin EJPD

Marc Moulin («Tribune de Genève»): Persönlicher Mitarbeiter Ville de Genève

Monika Schärer (SRF): Beraterin selbstständig

Nicole Frank (SRF): Beraterin selbstständig

Olivia Kühni (Republik): strategische und publizistische Beratung, Moderation

Rolf Hieringer (SRF): Berater selbstständig

Romaine Morard (RTS): Persönliche Mitarbeiterin Bildungsdirektion Kanton Waadt

Stefan Regez (Ringier Axel Springer): Berater Furrerhugi

Stephanie Auderset («Freiburger Nachrichten»): Beraterin Feinheit

Hybrid

Journalistisch tätig mit Einkommen ausserhalb des Journalismus

Anja Conzett (Republik): Studium

Beat Hürlimann («Horizont»): Selbstständig

Cécile Klotzbach («Blick»): Betriebliche Mentorin, freie Autorin

Chantal Desbiolles (BZ/«Bund»): Selbstständige Dozentin

Damaris Oesch («Thuner Tagblatt»): Sprecherin FC Thun

David Taugwalder («Walliser Bote»): Selbstständig

Giorgia von Niederhäusern («Corriere del Ticino»): Kommunikation drivemycar AG

Jürgen Törkott (Somedia): Gastronom

Kathia Baltisberger («Gault Millau»): Selbstständig

Lara Hofer («20 Minuten»): Studium

Lukie Wyniger (SRF): Gastronom Restaurant Waldhaus Birsfelden und Moderator

Marcel Huwyler («Schweizer Illustrierte»): Kulturvermittler und Buchautor

Natalie Gratwohl (NZZ): Selbstständig

Nicole Berchtold (SRF): Studium

Rachel Richterich («Le Temps»): Selbstständige Ernährungsberaterin

Ramona Brüniger (Somedia): Kommunikation und Beratung Tings

Raphael Casablanca («20 Minuten»): Videojournalist BSC Young Boys

Sabine Meyer (SRF): Selbstständig

Sabine von Fischer (NZZ): Selbstständig

Sarah van Berkel («Schweizer Illustrierte»): Sprecherin von Joana Mäder und Anouk Vergé-Depré

Susanne Witzig (SRF): Verwaltungsrätin Witzig The Office Company

Nach Hinweisen aus der Branche haben wir die Liste um Helga Rietz, Jennifer Furer, Stephanie Kusma (alle 2022 ausgestiegen) sowie Mara Schlumpf (2023) ergänzt. Hingegen haben wir Patrice Siegrist wieder aus der Liste entfernt, da er im Sommer nach einem kurzen Gastspiel bei Comparis zum «Tages-Anzeiger» zurückkehren wird.

Wie viele Journalisten haben sich aus der Branche verabschiedet, seit die Republik dieser Frage vor rund zwölf Monaten letztmals nachgegangen ist? Erneut konsultierten wir folgende Quellen: das Magazin «Schweizer Journalist:in», die Websites von «Persönlich.com», «Klein Report» und «Edito», das Karriereportal Linkedin, die Schweizer Mediendatenbank SMD sowie die Impressen zahlreicher Medientitel. Zudem fragten wir Journalistinnen insbesondere im Tessin und in der Romandie. Jede Angabe haben wir nach dem 2-Quellen-Prinzip geprüft.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir publizieren sie, weil wir unsere Recherche transparent machen wollen. Die Namen teilten wir in die fünf Kategorien Sprecherin, Berater, Auftragsschreiberin, Aussteiger und Hybrid auf. Letztere bezeichnet Personen, die ein Einkommen ausserhalb des Journalismus gefunden haben, daneben aber weiterhin journalistisch tätig sind. Bei Ex-Journalisten, die in ihrem neuen Job nicht nur Aufgaben in der Kommunikation, sondern etwa auch im Marketing oder in der Geschäftsführung wahrnehmen, erwähnen wir der Einfachheit halber nur die Kommunikation. Wir vermelden jeweils den aktuellsten Arbeitgeber, den wir ausfindig machen konnten. Nicht aufgeführt sind Aussteigerinnen, die zurzeit auf Arbeitssuche sind oder noch nicht wissen, wie es konkret weitergehen soll. Ebenso fehlen Fotografinnen, Bildredaktoren und Layouterinnen.