Der heilige Krieg gegen die Bildung von Frauen

Die militant-islamistischen Taliban führen in Afghanistan einen Kreuzzug gegen Bildung, insbesondere von Mädchen und Frauen. Doch es gibt Widerstand. Unter anderem aus Zürich. «Das neue Taliban-Regime», Folge 1.

Von Emran Feroz, 01.05.2023

«Sie sind sehr brutal gegen uns vorgegangen. Sie haben unsere ganze Wohnung verwüstet und unsere Mutter respektlos behandelt», sagt Attaullah Wesa in die Kamera seines Smartphones. Er wirkt wütend, aufgebracht und traumatisiert. Kurz zuvor wurde sein Bruder, der in Afghanistan bekannte Bildungsaktivist Matiullah Wesa, vom Geheimdienst der Taliban abgeführt. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

In den sozialen Netzwerken schlugen Wellen der Kritik und der Empörung hoch.

Attaullahs Videoclip ging viral und wurde auf Twitter, Instagram und Facebook millionenfach angeklickt. Auch westliche Regierungen und NGOs schalteten sich ein und verlangten die sofortige Freilassung des Aktivisten. «Sie haben stets die brutalen Razzien der Amerikaner kritisiert. Warum gehen Sie nun selbst so vor?», fragte der afghanische Journalist Said Sulaiman Ashna einen Taliban-Sprecher während eines Interviews nach der Verhaftung Wesas.

Ashna, der für den US-Sender Voice of America tätig ist, spielte damit auf eine von vielen düsteren Praktiken des war on terror an. Nächtliche Razzien wurden in Afghanistan oftmals von amerikanischen Soldaten und ihren afghanischen Verbündeten durchgeführt. Meist trafen sie keine Taliban, sondern unschuldige Zivilisten. «Das ist nicht vergleichbar mit einer solchen Razzia», antwortete der Taliban-Sprecher, der ansonsten für seine rhetorische Gewandtheit bekannt ist, stotternd.

Vor einigen Jahren gründete Matiullah Wesa die NGO Pen Path. Er besuchte abgelegene Dörfer, verteilte Bücher und Schreibmaterial und half beim Aufbau von Schulen. Wesa arbeitete in allen Regionen des Landes. Er arrangierte sich mit den damaligen Machthabern in Kabul, der mittlerweile gefallenen afghanischen Republik, und mit den Taliban, die ihn gewähren liessen. Als die Extremisten im August 2021 Kabul einnahmen, die Nato-Truppen unter der Führung der USA mit ihrem chaotischen Abzug beschäftigt waren und Tausende von Afghaninnen das Land verliessen, traf Wesa eine Entscheidung. Er entschied sich bewusst dazu, zu bleiben, um seine Arbeit fortzusetzen.

Mit der Machtübernahme der Extremisten hat sich der Alltag in Afghanistan radikal verändert. Wie unterscheiden sich die «neuen Taliban» von den «alten Taliban»? Eine Serie zu Frauenrechten, Geopolitik und westlicher Verantwortung. Zur Übersicht.

Sie lesen: Folge 1

Der heilige Krieg gegen die Bildung von Frauen

Folge 3

Exodus ins Chaos

Aufgrund des Krieges, der nie enden wollte, gibt es in Afghanistan bis heute dramatische Defizite im Bildungsbereich. In den letzten zwanzig Jahren wuchs die Anzahl Schulen und Universitäten vor allem in den Grossstädten stetig, die ländlichen Regionen des Landes wurden jedoch massiv vernachlässigt. Grund hierfür war neben dem Krieg auch die Korruption. Für Aufmerksamkeit sorgten etwa sogenannte «Geisterschulen», sprich Schulen, die nur auf dem Papier existierten, während korrupte Beamte im Kabuler Bildungsministerium millionenhohe Hilfsgelder für sie abzweigen konnten. Meist gab es sogar Extrazahlungen, wenn man gegenüber westlichen Geldgebern angab, eine Mädchenschule zu errichten.

Wesa und andere Afghanen kannten diese Missstände und wollten dem mit ihrem Graswurzelaktivismus entgegenwirken.

Mit der Rückkehr der Taliban wurde aber deutlich, dass sich der Bildungsalltag in Afghanistan radikal verändern wird. Nicht zum Guten: Kurz nach der erneuten Machtergreifung der Extremisten wurden Oberstufenschulen für Mädchen geschlossen. Nur in einigen wenigen Regionen sowie in Privatschulen konnte der Unterricht von der siebten bis zur zwölften Klasse für Afghaninnen noch weitergehen. Mittlerweile ist selbst dies nicht mehr der Fall. Und Ende vergangenen Jahres setzten die Taliban auch ein landesweites Universitätsverbot für Frauen durch.

Es war ein neuer Tiefpunkt, der vielen Menschen vor allem eines deutlich machte: Die «neuen» Taliban sind die alten.

Sie bleiben die fanatischen Extremisten, die bereits während ihrer ersten Regimezeit in den 1990er-Jahren praktisch allen Frauen des Landes den Krieg erklärten. «Jeder spricht über die Rechte der Frau? Ich sage euch, was die Rechte der Frauen sind: gutes Essen kochen und [den Männern] schöne Kleidung vorbereiten», waren die Worte eines hohen Taliban-Klerikers, dessen Video vor einigen Wochen im Internet die Runde machte.

Onlinekurse koordiniert in Zürich und Islamabad

Umso überraschender scheint der Umstand, dass nicht alle Frauen in Afghanistan die Hoffnung verloren haben. «Ich hoffe sehr, dass ich bald mein Studium fortsetzen darf. Die afghanischen Mädchen und Frauen brauchen eine Zukunft», sagt Spogmai, eine Medizinstudentin aus Kabul. Ihr fehlten drei Semester bis zum Abschluss. Dann kam das Universitätsverbot der Taliban. Spogmai will sich davon nicht unterkriegen lassen.

Mittlerweile nimmt sie an Onlinevorlesungen teil, die von einem internationalen Ärztinnenteam für Afghaninnen aufgestellt wurden. Die Initiatoren des Programms sind Maiwand Ahmadsei, ein Radioonkologe des Universitätsspitals Zürich, und Khaled Khan Zadran, der als Neurochirurg in Pakistans Hauptstadt Islamabad tätig ist. Beide sind Afghanen und haben eine Fluchtgeschichte. Während Zadran wie Millionen seiner Landsleute während der sowjetischen Invasion des Landes in den 1980er-Jahren nach Pakistan vertrieben wurde und sich dort eine Zukunft aufbaute, flüchtete Ahmadsei mit seinen Eltern in den späten 1990er-Jahren über Moskau nach Hamburg. Damals übernahmen die Taliban nach einem blutigen Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen Mujahedin-Fraktionen zum ersten Mal die Macht in Kabul.

Ahmadsei machte in Deutschland sein Abitur und ein Medizinstudium. Nach einem Aufenthalt in New York zog er nach Zürich. In seine afghanische Heimat ist er seit seiner Flucht, die mit vielen Traumata verbunden war, nie mehr zurückgekehrt. Dennoch fühlt sich der 31-Jährige dem Land verbunden. Bereits in den vorangehenden Jahren engagierte Ahmadsei sich ehrenamtlich, er half afghanischen Geflüchteten und knüpfte Kontakte innerhalb der afghanischen Diaspora.

Dann standen die Taliban plötzlich in Kabul. «Ich brach meine Ferien ab und versuchte, Verwandte zu evakuieren. Einige von ihnen waren für die Regierung oder für die Armee tätig und fürchteten um ihr Leben», erinnert sich Ahmadsei heute.

Auch Zadran beobachtete die Situation in seiner Heimat mit Sorge. Seit Jahren besucht er das Land regelmässig und ist auf lokaler Ebene gut vernetzt. Auch in Pakistan, wo Millionen von afghanischen Geflüchteten leben, ist das der Fall. Als Zadran erfuhr, dass die Taliban ihr Bildungsverbot gegen Frauen ausweiteten, fühlte er sich fast gezwungen, zu intervenieren. «Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Das war meine Verantwortung als Afghane», sagt er während eines Zoom-Gesprächs.

Anwesend ist nicht nur er, sondern auch sein gesamtes Team vor Ort: Gul Rahman Aleemi, Khatira Wahedi und Sayed Elias Sadat. Sie alle stammen aus Afghanistan und arbeiten heute in Pakistan. Ohne lange zu überlegen, kamen sie zum Entschluss, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, um den Unterricht an den Taliban vorbei eigenständig fortzuführen. Nach Bekanntgabe des Universitätsverbots standen, ähnlich wie beim vorhergehenden Schulverbot, bewaffnete Talibankämpfer vor den Eingangspforten der Hörsäle und verwehrten Studentinnen den Einlass. In der physischen Welt können die Extremisten mit den Mitteln der Gewalt ihre Entschlüsse durchsetzen. In den Weiten des Internets ist dies nicht möglich.

Nachdem Zadran und sein Team die ersten Onlinevorlesungen angeboten hatten, meldeten sich innerhalb kürzester Zeit Hunderte von Studentinnen. «Das Wichtigste war, nicht stillzustehen und zu erstarren. Ich wollte weiterlernen und tue das jetzt auch weiterhin allein. Jeden Tag», sagt Studentin Spogmai. Ähnlich sieht das ihre Online-Kommilitonin Hadia aus der von Kabul 500 Kilometer entfernten Provinz Jawzjan. «Wir sind Doktor Zadran und seinem Team unheimlich dankbar. Sie haben für uns eine Möglichkeit geschaffen, unser Studium unter diesen schwierigen Umständen fortzusetzen», meint sie.

Zadran und Ahmadsei ergänzen sich ausgezeichnet. Während Ersterer vor allem auf lokaler und regionaler Ebene agiert, sorgt Letzterer für die notwendige internationale Vernetzung. Das Studienprogramm wird auch von zahlreichen namhaften Experten aus der westlichen Welt unterstützt. Mittlerweile nehmen 3000 Afghaninnen an den täglich stattfindenden Vorlesungen teil – viel mehr, als die Verantwortlichen erwartet hätten.

«Ich hoffe sehr, dass uns nicht bald die Kapazitäten ausgehen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und können nicht auf Dauer einen ganzen Universitätsapparat ersetzen», erklärt Ahmadsei. Ähnlich sieht das Zadran, der hofft, dass irgendwann Institutionen mit entsprechender Legitimität einspringen werden. «Wir können den Studentinnen leider keine Creditpoints geben. Nichts von dem, was wir tun, kann auf dem Papier tatsächlich angerechnet werden», sagt er.

Gespaltene Extremisten

«Das Schlimmste ist, dass wir nichts tun können. Wir sind immer noch in Schockstarre», sagt die Studentin Halima aus der nordafghanischen Stadt Mazar-i Sharif. An den Tag, an dem die Taliban die Universitäten schlossen, kann sie sich noch genaustens erinnern. Schon Wochen zuvor wurde das Gerücht gestreut, dass er kommen werde. «Ich sitze seitdem nur noch zu Hause und habe Angst vor einer Depression. Psychischer Druck gehört zum Leben in Afghanistan dazu. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre hier nie geboren worden», sagt die 22-Jährige. Für sie ist klar: Das Verbot ist dauerhaft.

Ähnlich sieht das auch Zalmay, Halimas Bruder. «Wir sind den Taliban ausgeliefert und können nichts tun. Auch internationaler Druck wird wenig bringen. Die Ideologie dieser Fanatiker wird sich nicht ändern, und wir sind deren Geiseln», sagt er. Als gläubiger Muslim fügt er hinzu: «Nichts daran ist islamisch.»

Die Taliban selbst sehen das anders. Kurz nach der Schliessung der Universitäten behauptete Neda Mohammad Nadeem, der Taliban-Minister für höhere Bildung, dass die «islamischen Grundlagen» für die Bildung von Frauen geschaffen werden müssten. So sei etwa die Geschlechtertrennung angeblich nicht eingehalten worden und Frauen hätten sich allein auf dem Campus, sprich: «ohne männliche Begleitung» (mahram), bewegen können. Ähnliche Gründe nannten die Extremisten auch vor einem Jahr im Kontext der Schliessung von Mädchenschulen.

All diese Entscheidungen sorgten für viel Kritik innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Während Studenten aus Solidarität mit ihren Kommilitoninnen demonstrativ ihre Prüfungen abbrachen, protestierten in den Monaten zuvor selbst in den ländlich-konservativen Regionen des Landes Männer mit Vollbart und Turban für ihre Töchter.

Hinzu kommt, dass die Taliban sich selbst schaden. «Die Zahl der Ärztinnen wird in den nächsten Jahren zurückgehen. Die Kindersterblichkeit wird steigen. Wohin wollen die Taliban ihre eigenen Frauen und Töchter schicken?», fragt sich Halimas Bruder Zalmay. Doch statt Einsicht kamen neue Taliban-Dekrete. Mittlerweile wurde Mitarbeiterinnen von NGOs und sogar der Uno die Arbeit untersagt – was wiederum sehr kritisch betrachtet wird.

Zumindest ein paar Taliban-Fraktionen sind mit dieser Politik denn auch nicht einverstanden. So meinte etwa Abdul Baqi Haqqani, der Vorgänger des aktuellen Ministers Nadeem, dass moderne Bildungsmöglichkeiten für Männer und Frauen dringend notwendig seien. Einige Beobachter gehen davon aus, dass er deshalb seinen Posten verlor.

Deutlich kritischer verhält sich Sher Mohammad Abbas Stanikzai, der noch vor wenigen Jahren die Abzugsverhandlungen mit den USA im Golfemirat Katar führte und gegenwärtig als stellvertretender Aussenminister agiert. Schon bei der Einführung des Schulverbots für Mädchen kritisierte er die eigene Führung in aller Öffentlichkeit. Mittlerweile soll er toben – und kann sich in naher Zukunft auf eine Beförderung wohl keine Hoffnung machen. Berichten zufolge sollen seine eigenen Töchter säkulare Bildungsinstitutionen in den Golfstaaten besuchen.

Für Aufsehen sorgte auch Mobeen Khan, der wohl bekannteste unter den Taliban-nahen Social-Media-Influencern. Meist kritisierte der ältere Mann mit Turban und Militärjacke die mittlerweile gefallene Regierung des geflüchteten Ex-Präsidenten Ashraf Ghani oder die Vereinigten Staaten in seinen Beiträgen. In den letzten Monaten richtete sich Mobeens Kritik allerdings auch gegen die eigene Führung. «Ich werde der Erste sein, der seine Tochter in die Schule schicken wird.» Der Internetpropagandist wurde in den letzten Wochen mehrmals von den Taliban verhaftet.

Der Status quo in Afghanistan macht allerdings auch deutlich, dass innerhalb der Machtstrukturen der Taliban weiterhin eine strenge Hierarchie besteht – und dass es die extremeren Kräfte sind, die sich durchsetzen können. Das zeigt sich auch im Fall der Onlinekurse von Khaled Khan Zadran und Maiwand Ahmadsei. Über diese wissen nämlich inzwischen auch die Taliban Bescheid, jedenfalls der sogenannte Haqqani-Flügel, der vom gegenwärtigen Innenminister des Regimes, Sirajuddin Haqqani, angeführt wird.

In den letzten Jahren des Krieges erschütterten die brutalen Selbstmordattentate der Haqqanis regelmässig Kabul und andere Städte. Das FBI setzte ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar auf den Clanchef Sirajuddin Haqqani aus. Zu seinen Geiseln gehörte etwa der US-Soldat Bowe Bergdahl, der 2014 im Zuge eines umfangreichen Deals wieder freigelassen wurde. Dass die Haqqanis heute de facto für die innere Sicherheit Afghanistans zuständig sind und die Polizei führen, wirkt in Anbetracht dieser Tatsachen mehr als kafkaesk.

An Online-Medizin-Vorlesungen für Afghaninnen stören sich die Haqqanis jedoch nicht. «Sie haben uns gesagt, dass wir weitermachen sollen. Sie werden uns dabei nicht stören», sagt Zadran. Dass es früher oder später zu irgendeiner Art der Kontaktaufnahme zwischen ihm und den Haqqanis kommen würde, war unvermeidbar. Zadran stammt aus derselben Region und gehört dem gleichen Stamm an. Dass die einst brutalsten Terroristen des Landes mittlerweile zu den «moderaten» Kräften in Afghanistan gehören und sich für Mädchenbildung aussprechen, macht die Situation nicht weniger komplex.

Klar ist allerdings auch, dass sich die Haqqanis gegen die Taliban-Führung im südlichen Kandahar, wo auch der oberste Führer Haibatullah Akhundzada residiert, nicht werden durchsetzen können. Akhundzada gilt als absoluter Hardliner, der mit den moderat und rational wirkenden Taliban, die im August 2021 unter anderem auch von der internationalen Presse hofiert wurden, nichts gemein hat. Die Macht liegt bei ihm, und niemand wagt es, ihn zu hinterfragen.

Die grösste Gefahr erblicken die Taliban nämlich weder in Mädchenschulen noch in NGOs, sondern in einer Spaltung der eigenen Reihen, die so tiefgehend wird, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Emran Feroz ist austro-afghanischer Journalist. Er berichtet regelmässig aus und über Afghanistan, meist für deutsch- und englischsprachige Medien wie «Foreign Policy», Deutschlandfunk Kultur oder die WOZ. 2021 erschien sein Buch über den Afghanistankrieg, «Der längste Krieg. 20 Jahre War on Terror».

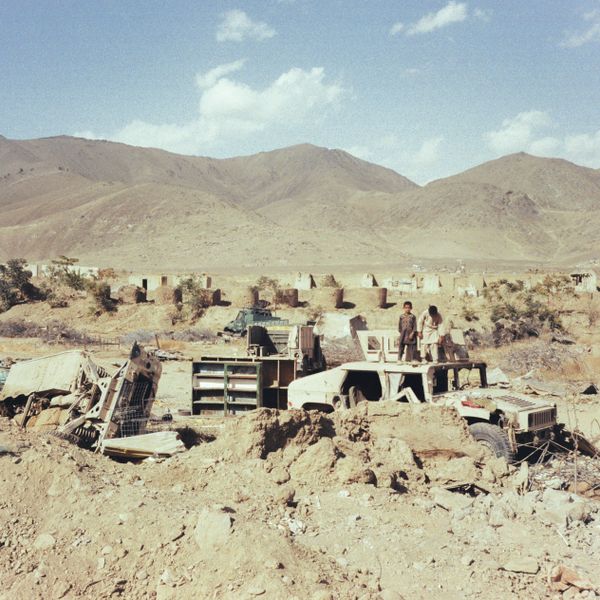

Die Bilder in diesem Beitrag stammen von einem Fotografen, der aus Gründen der persönlichen Sicherheit anonym bleiben möchte. Dies respektieren wir, weshalb wir auf einen Bildnachweis verzichten.