Auf dem Roboterpferd in die Schlacht

Die beiden Internet-Koryphäen Andy Müller-Maguhn und Bruce Schneier erklären, was sie sahen, als sie die Snowden-Dokumente auswerteten. Und wie das Internet heute von Google und US-Geheimdiensten kontrolliert wird. «Do not feed the Google», Folge 6.

Von Daniel Ryser, Ramona Sprenger (Text), Adrià Fruitós (Illustration), Joan Minder und Tony Luong (Bilder), 25.01.2023

Headbone connected to the headphones

Headphones connected to the iPhone

iPhone connected to the internet

Connected to the Google

Connected to the government

«Ich komme aus dem Internet», sagt Andy Müller-Maguhn, als wir ihn in der Lobby eines Flughafenhotels in Zürich-Kloten fragen, woher er anreist. Der Informatiker, Datenjournalist und Hacker ist auf der Durchreise nach Island, vermutlich in Sachen Julian Assange.

Denn Müller-Maguhn verwaltet einen zweckgebundenen Kryptofonds der Wau-Holland-Stiftung zur Unterstützung der Pressefreiheit überall auf der Welt. 2021 sammelte der Fonds für die öffentliche und rechtliche Unterstützung von Assange 16’593 Ether-Coins – ein Wert von damals über 60 Millionen Euro. Und in der Nacht zuvor mussten offenbar Fragen bezüglich einer Inseratekampagne für den Wikileaks-Gründer geklärt werden. Es ging um die Freischaltung einer sechsstelligen Summe.

Dringend muss nun Kaffee geordert werden. «Am liebsten intravenös», sagt Müller-Maguhn. Assange stirbt, und mit ihm die Pressefreiheit, davon ist der Informatiker und Hacker aus Berlin überzeugt.

Wau Holland, der 2001 gestorben ist und dessen Stiftung Müller-Maguhn mitverwaltet, hatte 1981 in den Büros der Berliner «Tageszeitung» (TAZ) einen der ersten Hackerclubs gegründet – den Chaos Computer Club. Holland sagte einmal: «Die Welt besteht aus Materie, Energie und Information. Materie und Energie sind begrenzt. Information ist unbegrenzt. Deshalb muss sie frei sein.»

Julian Assange, für dessen Freiheit sich Andy Müller-Maguhn unermüdlich einsetzt, habe diese Vision in die Tat umgesetzt. Deshalb werde Assange so massiv verfolgt: «Transparenz für die Regierungen, Privatsphäre für den Rest.» Nach dem AKW-GAU in Tschernobyl Mitte der 1980er-Jahre waren es Hacker aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs gewesen, die eigene Messgeräte für radioaktive Strahlung aufstellten und aufdeckten, dass die deutsche Regierung die Folgen der Katastrophe herunterspielte. Es wurde klar: Die Regierung sagte nicht die Wahrheit. Die Strahlung war viel schlimmer, als der Innenminister behauptet hatte.

«Google hat das Gebot der Dezentralität ignoriert»

«Bei den Menschen, die sich das Internet ausgedacht haben, war die Dezentralität ein ganz hohes Gut, nicht nur was die Technologie betraf, sondern auch was die Macht betraf. Auch die sollte im Netz nicht zentralisiert sein», sagt Müller-Maguhn. «Und das ist halt nicht das, was wir heute hier vorfinden. Unternehmen wie Google haben das Internet in einen Zugangsbereich von fünf bis sieben Plattformen verwandelt.»

Selbst wenn er Google als Unternehmen betrachte, das weltweit einfach nur den Umsatz maximiere und dafür Ideen und kluge Köpfe einkaufe, um an der Speerspitze der Entwicklung zu stehen, sagt Müller-Maguhn, «selbst wenn ich bei dem Bild bleibe – dann könnte ich dem Unternehmen immer noch Folgendes vorwerfen: Google hat keine Immunität gegenüber dem Missbrauch ihrer Strukturen aufgebaut, gegenüber Missbrauch durch Regierung und Militär für menschenrechtsfeindliche Aktivitäten. Google hat strukturell das Gebot der Dezentralität ignoriert und zentral missbrauchbare Strukturen geschaffen.»

In den Entstehungszeiten des Internets sei die Vision entstanden, «dass Daten, die uns alle betreffen, der Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssten», sagt Müller-Maguhn. «Transparenz und Informationsfreiheit sind ein hohes Gut, aber heute erleben wir eine unglaubliche Asymmetrie.»

Serie «Do not feed the Google»

Der diskrete Überwachungsgigant: Wir zeichnen nach, wie der Google-Konzern zur Bedrohung für die Demokratie wurde – und die Schweiz zu seinem wichtigsten Standort ausserhalb des Silicon Valley. Gespräche mit Internet-Expertinnen aus den USA, den Niederlanden, Deutschland und Kanada. Zur Übersicht.

Folge 2

Vom ungehinderten Aufstieg zum Monopol

Folge 3

Die Entzauberung von Google

Folge 4

Wenn ethische Werte nur ein Feigenblatt sind

Folge 5

Half Google, einen Schweizer auszuspionieren?

Sie lesen: Folge 6

Auf dem Roboterpferd in die Schlacht

Folge 7

Gewinne maximieren, bis sie weg sind

Folge 8

Google und die Schweiz – eine Liebesgeschichte

Folge 9

Google im rot-grünen Steuerparadies

Folge 10

Inside Google Schweiz

Bonus-Folge

Podcast: Warum sind alle so verschwiegen?

Und damit waren wir noch vor dem zweiten Kaffee mitten im Gespräch, das wir mit Andy Müller-Maguhn hatten führen wollen, nachdem wir monatelang über Google und Plattform-Kapitalismus recherchiert hatten: Müller-Maguhn war eines der ersten Mitglieder und dann jahrelang Sprecher des Chaos Computer Clubs, dieser Instanz für ein dezentrales und freies Internet. Wie beurteilt er heute ebendieses Netz?

«Das Internet hat die Kraft oder die Ausstrahlung eines Freiraums, den es so nicht gab. Wir haben damals tatsächlich daran geglaubt, dass hier ein kultur- und raumübergreifender Austausch entsteht, dass man Vorurteile abbaut, dass so was wie Rassismus immer der Vergangenheit angehört. Was hatten wir alle für naive Vorstellungen, als das Internet aufkam. Dann sind die Konzerne gekommen und haben sich das alles angeguckt, und zwar ganz genau, und haben eben daraus ein Geschäftsmodell gemacht.»

Müller-Maguhn verweist auf den englischen Science-Fiction-Autor John Brunner. Dessen Buch «Der Schockwellenreiter» (in dem Brunner Mitte der 1970er-Jahre das Konzept des Computerwurms erfand) sei für die Hackerszene und ihre Ideologie enorm wichtig. «Brunner schreibt mit Blick auf den technologischen Fortschritt: Wenn es so etwas wie das absolut Böse gibt, dann ist das, einen anderen Menschen wie ein Ding zu behandeln», sagt Müller-Maguhn. «Und genau das passiert, wenn man die Daten eines Menschen, sein Nutzerverhalten nimmt und mithilfe von Algorithmen ein psychologisches Profil über diesen Menschen erstellt.»

In diesem Kontext dürfe man nicht vergessen, woher das Internet komme: Der Vorläufer des Internets ist das sogenannte Arpanet, das ab 1968 im Auftrag des US-Militärs entwickelt wurde. «Damals ging es um Aufstandsbekämpfung, und zwar um die technischen Probleme, die das US-Militär hatte, Daten über Muster feindlicher Bewegungen oder das Verhalten von Gefangenen zu erfassen und diese in Echtzeit zu transportieren», sagt Müller-Maguhn. «Im Kern handelt es sich um dieselbe Idee wie bei den heutigen Algorithmen über Verhaltensmuster im Netz.»

Und damit seien wir bei Google. Wo sekündlich unser Gehirn vermessen werde. Man uns Werbung, Produkte, Videos, Informationen sende, die uns gefielen, wo man uns in einem psychologischen Feedbackloop halte, in einer Art Rausch, einem Gefühl des Wohlwollens: «Das ist nichts anderes als Manipulation.»

«Geht es um die US-Regierung, wird es zappenduster»

Die Menschen glaubten, das Internet liefere neutrale und gute Ergebnisse, sagt Müller-Maguhn. «Dann möchte ich folgendes Experiment anregen: Drei Leute setzen sich mit ihrem Mobiltelefon nebeneinander, suchen mit dem gleichen Begriff nach irgendwas und vergleichen Suchergebnisse. Denn die sind nämlich in der Regel unterschiedlich. Das hat was mit den über dich gespeicherten Präferenzen zu tun. Das heisst, uns kommt gesellschaftliche Realität gerade abhanden. Wir befinden uns in einer Anzahl von Einzelrealitäten mit Überschneidungsbereichen. Aber es ist eben etwas anderes, als in einem Raum zu sitzen und gemeinsam eine Realität zu haben.»

Der Verfassungsrechtler Lawrence Lessig habe einmal gesagt, die Architektur des Internets sei die Architektur der neuen Gesellschaft. Lessig war in den Neunzigern Professor am Berkman Klein Center for Internet & Society, ein interdisziplinäres Forschungszentrum der Harvard-Universität zur Erforschung des Internets. Er sagt, die Strukturen des Netzes prägten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Strukturen. Vor diesem Hintergrund müsse man über Google sprechen. Darüber nämlich, welche Auswirkungen auch nur kleine Veränderungen in Algorithmen auf das Leben der Menschen hätten. Und darüber, dass Technologie nicht neutral sein könne.

«Denn das haben wir ja anfangs getan: Wir haben Technologie für neutral gehalten, und das ist leider viel zu einfach gedacht», sagt Müller-Maguhn. «Wir können vielleicht nicht den Anspruch haben, dass jeder die technische Struktur des Internets versteht, aber ein gewisses grundsätzliches Verständnis der Funktionsweise ist schon wichtig: dass Google eben keinen neutralen Zugang ins Internet bietet und dass Android als Betriebssystem mit Geschäftsinteressen mitkommt. Wenn man unsichtbar ist bei Google, wenn die Dienstleistung nicht gefunden wird, weil man nicht zahlt, dann hat man echte wirtschaftliche Nachteile. Und das ist nicht nur ein Fall für die Monopolkommission.»

Wegen dieser alles umspannenden Macht, sagt Andy Müller-Maguhn dann, hänge die Verfolgung von Julian Assange mit den Fragen zusammen, mit denen die Republik in Sachen Google an ihn herangetreten sei. Fragen wie zum Beispiel diese: Wie blickt der Mann aus den ersten Stunden des Internets, ein prominenter Verfechter von Datenschutz, Dezentralität, Informationsfreiheit und Transparenz, auf Google und dessen Rolle im Internet?

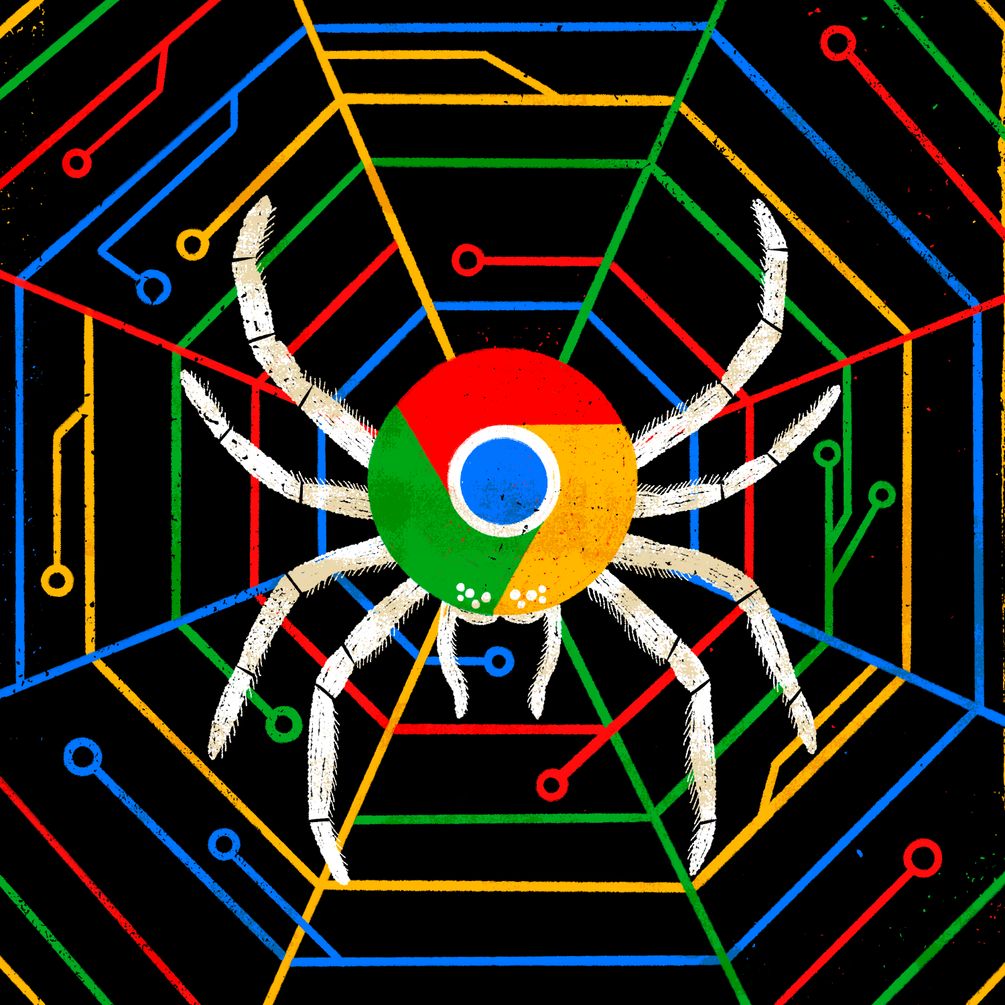

«Diese Fragen hängen insofern mit Julian zusammen, weil sich mit Blick auf Google und die USA die Frage stellt, wie gut es für die Welt ist, wenn ein einzelnes Unternehmen unter einer spezifischen Regierung, der US-Regierung, diese ganzen Daten, diese ganzen Strukturen besitzt und mit vier anderen US-Firmen – mit Apple, Amazon, Meta und Microsoft – das Internet kontrolliert.» Ein Unternehmen wie Google, das mit der US-Regierung eng verbandelt sei. Eine Verbandelung, die im übrigen Julian Assange früh in seinem Essay «When Google Met Wikileaks» dokumentiert habe.

Eine Regierung, deren First Amendment, das Recht auf freie Meinungsäusserung, vor dreissig Jahren ein wichtiges Werkzeug gewesen sei, um das Internet erst einmal zu einem relativ freien Raum zu entwickeln. Und wo sich dann aber, je länger, je mehr, gezeigt habe, dass dieselbe Regierung, die bei anderen Rede- und Informationsfreiheit einfordere und Zensur thematisiere, dieselbe Freiheit, wenn es gegen sie selbst gehe, massiv unterdrücke und es mit dem freien Internet nicht mehr weit her sei. «Wenn es um Transparenz der US-Regierung geht, ist es plötzlich zappenduster», sagt Müller-Maguhn.

Google und der Krieg

Durch Medienberichte dokumentiert ist neben vielen anderen Beispielen, dass Google bereits 2008 mithalf, einen Spionagesatelliten des US-Militärs ins All zu schiessen. Dokumentiert ist, dass Eric Schmidt, als sich seine Zeit als Google-Chef dem Ende zuneigte, ab 2016 und bis 2021 den Vorsitz von zwei Regierungsinitiativen, dem «Defense Innovation Board» des Pentagons sowie der «National Security Commission on Artificial Intelligence», übernahm. Schmidt forderte dort, dass die US-Regierung Dutzende Milliarden Dollar in die Forschung mit künstlicher Intelligenz stecken müsse. Weil man sich im Krieg befinde. Mit China.

Dokumentiert ist, dass Google 2013 Boston Dynamics kaufte, ein Unternehmen, das autonome Laufroboter entwickelt. Google wollte der US-Marine ein Roboter-Packpferd verkaufen. Das Roboterpferd sei zu laut, sagten die Marines. Google verkaufte Boston Dynamics 2017 an den japanischen Konzern Softbank.

Dokumentiert ist: Unter dem Projektnamen Maven schloss Google mit dem US-Verteidigungsministerium einen Vertrag ab über algorithmische Kriegsführung: Es ging um künstliche Intelligenz für die Zielfindung von Kampfdrohnen. Der Vertrag wurde über eine Deckfirma abgewickelt, um die Zusammenarbeit zu verschleiern. Die Drohnen sollten mit Deep-Learning-Technologien Autos, Gebäude und Menschen voneinander unterscheiden können, um Angriffe besser zu planen.

Im März 2018 gingen Google-Mitarbeitende damit an die Öffentlichkeit und forderten, das Unternehmen müsse aus dem Kriegsgeschäft aussteigen (was es dann in diesem konkreten Fall auch tat). Das Internationale Komitee für Roboterwaffenkontrolle (Icrac) warnte: «Wir sind zutiefst besorgt, dass die Google-Daten aus dem Alltag der Menschen mit militärischen Überwachungsdaten verknüpft werden und dass diese kombinierte Anwendung für gezielte Tötungen benutzt wird.»

Das Scheitern des Projekts widerspiegle nicht die grundsätzliche Haltung von Google für «die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium», sagte Google-Rechtschef Kent Walker. Das Unternehmen kündigte eine engere Zusammenarbeit mit dem US-Militär an.

Dokumentiert ist: 2019 plante Google unter dem Codenamen Dragonfly in China die Einführung einer nach den Vorstellungen des kommunistischen Regimes zensierte Suchmaschine und einer ebenfalls zensierten News-App. Google stoppte das Projekt, nachdem Mitarbeitende die Pläne öffentlich gemacht hatten.

Ebenfalls durch Medienberichte dokumentiert: Während der Trump-Administration begann Google die US-Regierung bei der Grenzsicherung zu unterstützen. Entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko arbeitet Google an einer «virtuellen Mauer» mit Überwachungstürmen, Drohnen und Sensoren. Gemeinsam mit Amazon ist Google zudem Teil des Projekts Nimbus: Für 1,2 Milliarden Dollar wollen die beiden Big-Tech-Unternehmen mit ihrer Technologie der israelischen Regierung helfen, mittels künstlicher Intelligenz die digitale Überwachung in den besetzten palästinensischen Gebieten zu verstärken. Dies solle anhand der automatischen Bildkategorisierung, der Objektverfolgung, der Analyse von Stimmen, Gesichtern und Gesichtsmerkmalen und angeblich auch des automatisierten Erkennens von Emotionen in den Gesichtern von Menschen geschehen.

«Zumindest grobe Fahrlässigkeit»

Was Lockheed Martin im 20. Jahrhundert war, werden Technologie- und Cyber-Sicherheitsunternehmen im 21. Jahrhundert sein.

Als die Enthüllungen von Edward Snowden über ein weltumspannendes Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA in der «Washington Post» und im «Guardian» publiziert wurden (Müller-Maguhn analysierte die Dokumente damals für den «Spiegel»), habe sich Google sehr empört gegeben, dass die US-Regierung die unverschlüsselten Verbindungen zwischen den Google-Rechenzentren abgegriffen habe.

«Aber am Ende des Tages musste man sich schon fragen, wie glaubwürdig diese Empörung war, wenn man sich anschaut, womit das Unternehmen sein Geld verdient und welche offen bekannten Militärprojekte es da gibt», sagt Müller-Maguhn. «Ich habe da wenig Vertrauen, dass man eine grundsätzliche Abneigung gegenüber Regierungsgeschäften hat, auch bezüglich der Weitergabe von Daten.»

Bei Google würden sich die Grenzen zwischen Unternehmen und Regierung auflösen, je genauer man hinschaue, sagt der Hacker. «Es ist nicht gut, dass ein Unternehmen eine solche zentrale Position als Zugangsschicht zur Wahrnehmung hat, zum Erlangen von Daten und Informationen. Gekoppelt an all die unglaublich fein granulierten Ansammlungen von Daten, die dabei anfallen über all die Menschen, die Google nutzen. Daten, wie wir seit Snowden wissen, die nicht nur dem Unternehmen, sondern auch der US-Regierung zur Verfügung stehen, unter anderem über den Patriot Act und ähnliche Gesetze.»

Selbst wenn man also Google zugestehe, bei der Gründung der Firma die allerbesten Intentionen gehabt zu haben, sagt Andy Müller-Maguhn, dann müsse man dem Unternehmen «den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit machen, dass sie es versäumt haben, den Missbrauch der von ihnen geschaffenen Strukturen gegenüber Dritten zu vermeiden».

Ausspionieren, um Dinge zu verkaufen

Wenn du etwas hast, von dem du nicht willst, dass irgendjemand es weiss, solltest du es vielleicht nicht tun.

In Wahrheit ist es jedoch so: Wenn du nichts zu verbergen hast, bist du ein Nichts.

«Edward Snowden hat uns gezeigt, dass die NSA sehr interessiert ist an Google-Daten», sagt der Informatiker Bruce Schneier, als wir ihn in Zürich auf einen Teller Spätzli zum Mittagessen treffen. «Manchmal bekommt die NSA diese Daten durch einen Gerichtsbeschluss. Manchmal kauft man sie. Manchmal bittet man freundlich. Und manchmal stiehlt man die Daten auch einfach. Wir haben durch Snowden gesehen, dass die NSA insbesondere Google-Daten stiehlt.»

Bruce Schneier ist der Mann, der 2013 für den Journalisten Glenn Greenwald die Daten der NSA analysierte, nachdem dieser sie von Edward Snowden in Hongkong überreicht bekommen hatte. Schneier, der am Berkman Klein Center for Internet & Society in Harvard lehrt, hatte in den Neunzigern mit «Angewandte Kryptographie» ein Buch publiziert, das als Standardwerk der Computerverschlüsselung gilt.

«Google spioniert uns aus, um uns Dinge zu verkaufen», sagt Schneier, als wir ihn darum bitten, uns das Google-Geschäftsmodell in seinen Worten zu beschreiben. «Das ist die Kernidee des Business. Je intensiver sie uns überwachen, je grösser ihr Dossier über uns ist, desto teurer können sie uns verkaufen. Dieses Modell hat einen Namen: Überwachungskapitalismus.»

Viele Leute glaubten, das sei doch ein fairer Deal, sagt Bruce Schneier. Man nutze die Services gratis und gebe dafür ja bloss seine Daten her.

Doch das sei ein riesiger Irrtum. Wie jüngst auch ein Schweizer erfahren musste (siehe Folge 5 der Serie).

«Viele Leute verstehen nicht, was dieses ‹Gratis› bedeutet», sagt Bruce Schneier. «Google weiss, welche Pornos man schaut. Google weiss, wo man sich befindet. Google weiss, worüber man nachdenkt. Das alles sind sehr intime Daten. Denn wir belügen die Suchmaschine nicht. Dazu gibt es auch Studien: dass Google-Daten die intimsten Daten sind, die wir preisgeben.»

Google behaupte, der Service sei nur deshalb so gut, weil man so viel über uns wisse. Diese Behauptung sei bis heute nicht belegt, sagt Schneier. Es gebe keine Studien. Es sei einfach eine Behauptung.

«Die NSA hat eine Kopie davon»

So oder so sei es eine haarsträubende Argumentation, sagt der Verschlüsselungsexperte.

«Sie hätten im Supermarkt vermutlich auch einen besseren Service, wenn Ihnen jemand nach Hause folgt, Sie in Ihrer Küche oder im Schlafzimmer ständig beobachtet. Aber ist das in Ordnung? Nein, das ist es nicht», sagt Schneier. «Würde es sich bei Google um eine konkrete Person handeln, würden wir sie umgehend konfrontieren. Aber Google ist unsichtbar, deswegen halten wir es für unproblematisch, obwohl Google wortwörtlich in unserem Schlafzimmer steht.»

Eric Schmidt habe es 2010 ja gesagt: Google wisse, wo wir seien. Google wisse, wo wir waren. Und Google könne mehr oder weniger sagen, was wir gerade denken. «Und die NSA hat daraufhin beschlossen, sich davon eine Kopie zu beschaffen», sagt Bruce Schneier.

Es werde uns nichts anderes übrig bleiben, sagt der Harvard-Mann, als Big Tech zu einem ständigen Politthema zu machen. Big Tech habe bisher gewonnen, weil es die Menschen nicht interessiert habe.

«Facebook hat mehr Anhänger als das Christentum», sagt Bruce Schneier schliesslich. Und Google werde automatisch immer mächtiger durch seine Allgegenwärtigkeit. Es gebe diesen faszinierenden Artikel einer «New York Times»-Reporterin, ein Jahr ohne Google zu leben: unmöglich. «Plötzlich funktionieren ganz viele andere Anwendungen auch nicht mehr, wie Uber zum Beispiel, das sich auf Google Maps abstützt», sagt Schneier.

Die Politik müsse sich damit auseinandersetzen, was an Googles Geschäftsmodell ethisch sei und was nicht, und damit auch die Frage beantworten, was daran legal sei und was nicht. Das werde darauf hinauslaufen, davon sei er überzeugt, sagt Schneier, «dass Überwachung als Geschäftsmodell verboten wird».

Grundsätzlich aber bestehe im Überwachungskapitalismus das Problem, dass die Interessen von Konzernen und Staat deckungsgleich seien.

Politische Kandidatinnen und Parteien würden das Ad-Targeting von Google nutzen, dessen Daten kaufen, um gezielt Menschen zu erreichen, die ihre Interessen teilten.

Oder dann würde der Staat auf die Daten der Konzerne zugreifen.

Beim «Google-Transparenzbericht» könne man nachlesen, wie viele Anfragen von Regierungen beim Konzern gestellt würden. Die Schweizer Regierungsbehörden, so steht es im Report, stellten im Jahr 2021 insgesamt mehr als 2300 Anfragen bei Google bezüglich Nutzerinformationen für zivile, administrative, strafrechtliche Zwecke und Fragen von nationaler Sicherheit – bei rund 85 Prozent der Anfragen lieferte Google Informationen.

«Die Staaten profitieren von den Google-Daten. Politikerinnen profitieren von den Google-Dienstleistungen. Das ist eine Rückkoppelungs-Schleife zwischen den Tech-Monopolen und der Politik», sagt Schneier. «Gleichzeitig erwarten wir, dass dieselben Politiker und Regierungen Big Tech regulieren. Wie soll man etwas regulieren, von dem man abhängig ist?»

Ist das Internet noch zu retten, Herr Müller-Maguhn?

Zurück in die Hotellobby am Zürcher Flughafen. Wir trinken den gefühlt dreizehnten Kaffee. Es beginnt zu schneien. Andy Müller-Maguhn muss bald los, den nächsten Flieger kriegen.

«Herr Müller-Maguhn, ist das Internet noch zu retten?»

«Nach dem nächsten Atomkrieg setzen wir uns noch mal hin und reflektieren, was wir falsch gemacht haben. Aber das ist keine geile Antwort. Die sollte ich, glaube ich, nicht geben. Schneidet das mal raus.»

«Also, Take 2.»

«Man muss schon auch deutlich sagen, dass jede von uns, die eine Suchanfrage bei Google eingibt, jeder, der Google verwendet, das Monster füttert und mit Energie versorgt. Denn Information ist für Google alles, es ist eine andere Variante von Geld», sagt Müller-Maguhn. «Bei uns in der Community sagt man dazu: ‹Do not feed the Google. Füttere den Google nicht.›» Deswegen müsse sich jede Einzelne und auch jedes Unternehmen fragen, wie viel der eigenen Souveränität man bereit sei auszulagern und ob man sich bewusst sei, was man damit strukturell befördere. «Der Weg raus aus Google ist Dezentralität», sagt der Informatiker.

Dazu brauche es beispielsweise Netzneutralität. Die Anbieter, die Mobilfunknetze, Festnetze und Glasfasernetze betrieben, würden von Google und Co. bezahlt, damit sie eine geringe Verzögerungszeit hätten, ihre Seiten damit schneller laden würden. «Es gibt alternative Suchmaschinen», sagt Müller-Maguhn. «Aber die sind eben langsamer. Und es erfordert nicht besonders tiefschürfende Erkenntnisse, um zu sehen, dass Menschen dahin gehen, wo sie schnell die Antworten kriegen. Die Gesetzgeber müssten Netzneutralität sicherstellen, gleiche Voraussetzungen für alle.»

«Und tausend andere Dinge», sagt er dann.

«Die Tech-Unternehmen müssen beispielsweise gezwungen werden, ihre Algorithmen, die Mechaniken, offenzulegen. Wenn jemand Zigaretten verkauft, muss er die Schadstoffe auch offenlegen», sagt Müller-Maguhn. Bei Algorithmen sei eine Analyse auf gesellschaftsschädigende Auswirkungen nicht ganz so einfach, aber Transparenz wäre mal ein Anfang. Dazu gehöre auch eine neue Generation von Politikern, die das erst mal wirklich verstehen müssten. «Ich weiss nicht, ob ich jetzt auf einmal Hoffnung auf Politiker haben soll», sagt er. «Aber auf Menschen mit politischem Verstand, die das verstehen.»

Oder die Sache mit der Bekämpfung von Desinformation: «Es werden Strukturen geschaffen, um das Netz von Desinformation frei zu halten, und diese Strukturen werden politisch auch noch bejubelt.» Aber eine staatliche Infrastruktur zur Zensur im Internet – wenn man ihm das vor zwanzig Jahren erzählt hätte: «Um Himmels willen.» Der verstorbene Wau Holland, der Gründer des Chaos Computer Clubs, habe mal gesagt, Zensur müsse im Endgerät stattfinden, «und damit meinte er das Ding zwischen den Ohren des Benutzers, also das hoffentlich dort vorhandene Gehirn».

Denn was vielleicht gut gemeint sei in Abwehr von «irgendwelchen Kanons oder QAnons oder wie die heissen», führe dazu, «dass die Unternehmen dies vermischen mit ihren wirtschaftlichen Interessen». Und das, sagt Müller-Maguhn, «ist eben keine gemeinwohlorientierte Struktur».

Eine solche dem Gemeinwohl verpflichtete Struktur müssten wir uns erst mal neu ausdenken, sagt er. «Und das fängt nicht damit an, dass du bei Google eingibst: ‹gemeinwohlorientierte Struktur›. Möglicherweise sind die Suchergebnisse dann gar nicht so neutral, wie man es sich erhoffen würde.»

Zur Serie «Do not feed the Google» und zur Co-Autorin

Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem Dezentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unabhängigen Schweizer Recherchekollektiv.

Ramona Sprenger ist Interaction Designerin aus Zürich. Als Partnerin beim Think & Do Tank Dezentrum engagiert sie sich für eine nachhaltige Digitalisierung, bei der die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Aktuell arbeitet sie für TA-Swiss an einer Publikation zu Blockchain und Kultur und baut mit Climate Ticker eine Plattform für offene, lokale Klimadaten und lokalpolitische Massnahmen auf.