Twitter darf nicht sterben

Viele wünschen sich das Ende von Twitter herbei. Doch das wäre fatal für die Diplomatie, den globalen Diskurs und den Faktenkonsens.

Ein Essay von Adrienne Fichter, 25.11.2022

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!

Manche Menschen können dem aktuellen medialen Lärm um die Twitter-Übernahme durch Elon Musk nichts abgewinnen. Sie wären sogar froh, wenn der neue Besitzer das Ding endlich an die Wand fahren würde.

Solche und ähnliche Reaktionen sind dieser Tage immer wieder zu hören (jüngst etwa im Republik-Dialog). Die These des Tods von Twitter, aber auch ganz allgemein von öffentlichen sozialen Netzwerken, kursiert seit einigen Tagen in Meinungsartikeln und Podcasts.

Von aussen betrachtet mag Twitter einem vorkommen wie eine digitale Dummschwätzerbude. Sein von den Medien aufgenommenes und weiterverbreitetes Getöse wird als Minderheitenmeinung einer «Elite» aus Wissenschaft, Journalismus und Politik wahrgenommen.

Und so falsch ist das nicht: Journalistinnen mögen Twitter, weil sie schnell an Zitate herankommen. Politiker mögen Twitter, weil sie ihre Stellungnahmen ohne Umweg über Journalisten unters Volk bringen können. Wissenschaftlerinnen mögen Twitter, weil sie nur damit den Diskurs punktgenau vermessen (kein anderes Netzwerk bietet so viele offene Schnittstellen) und vor allem Medienschaffende direkt erreichen können.

Kein Wunder, wird deshalb die These des «Elitenetzwerks» laut. Die meisten Medienschaffenden nutzen Twitter etwa als Instrument für das redaktionelle Agendasetting. Nicht wenige Journalistinnen verwechseln dabei Twitter-Trends mit der «Stimmung im Internet». Dies ist angesichts der User-Zahlen eine groteske, irreführende Verzerrung. Denn: Twitter weist gerade einmal 240 Millionen aktive Userinnen aus, Facebook hingegen 2 Milliarden.

Doch ein baldiges Twitter-Aus hätte nicht absehbare Folgen für die Demokratie und für soziale Bewegungen weltweit. Twitter hat schon längst den tipping point überschritten: den Zeitpunkt, an dem der Kurznachrichtendienst systemrelevant geworden ist für die globale Öffentlichkeit.

Die Twitter-DNA: Alle sehen alles, alle sehen dasselbe

Sollte Twitter tatsächlich demnächst hinter einer Paywall verschwinden oder wegen Musks Amoklauf ganz abgeschaltet werden, hätte das verheerende Folgen: Die relevanteste und wichtigste öffentliche globale Plattform wäre weg, die Diskurse würden noch verschachtelter stattfinden, die Forenlandschaft wäre noch fragmentierter und die Blasenbildung würde noch weiter voranschreiten.

Wir hätten keinen zentralen digitalen Ort mehr, wo wir von den Protesten im Iran oder dem Krieg in der Ukraine aus erster Hand erfahren würden. Das liegt unter anderem in der soziotechnischen Struktur des Netzwerks. Die Twitter-DNA bietet nämlich unschlagbare Vorteile. Erstens: Wir – Sender und Empfänger-Kreise – sehen theoretisch alles, was geschrieben wird. Es gibt keine Beschränkungen by Design. Damit verbunden zweitens: Wir sehen – wenn wir danach suchen – alle dasselbe, egal ob wir untereinander vernetzt sind oder nicht. Die Tweets sind ausserdem dank Suchmaschinenindexierung durch Google auffindbar und damit «von aussen» sichtbar. Sie sind unveränderbar und fördern damit den weltweiten Konsens über eine Art von Fakten: nämlich die Information, wer was wann geschrieben hat.

Natürlich ist es nicht so, dass die Beschaffenheit von Twitter besonders geeignet wäre für sachliche Debatten. Auch hier regieren die Metadaten und damit auch die Polarisierung. Mit anderen Worten: Was viele Interaktionen und damit viel Aufmerksamkeit erzeugt, erhält maximale Reichweite. Donald Trumps Tweets wurden verlacht, gehasst und geliebt. Sie erreichten ein Millionenpublikum.

Eine informelle Twitter-Regel lautet: «Retweet does not mean endorsement.» Mit anderen Worten: Wenn ich einen Beitrag einer anderen Person auf meinem Profil wiedergebe, bedeutet es nicht, dass ich derselben Meinung bin. Kontroversen, energische Debatten und ein zuweilen toxisches Diskussionsklima waren die Folgen dieser Konfrontation verschiedener Weltanschauungen.

Doch mit dieser Öffentlichkeit wurde auch accountability – also Rechenschaftspflicht – geschaffen. Gerade dank Twitter können mächtige Entscheidungsträger für ihre Aussagen zur Verantwortung gezogen werden (und auch Lokalpolitiker, vielleicht erinnert sich jemand an den Schweizer Fall des Kristallnacht-Twitterers), was von enormem demokratiepolitischem Wert ist. Und aktuell erleben wir live mit, wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Forderungen an Regierungschefs aus allen Ländern stellt. Twitter Diplomacy ist mittlerweile sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag geworden.

Dieses Alleinstellungsmerkmal wurde umso wertvoller, je mehr die Konkurrenz in eine diametral andere Richtung marschierte. 2011 – während des Arabischen Frühlings – hatten Facebook und Twitter als wichtigste Werkzeuge für die Mobilisierung von Gleichgesinnten gedient: Demonstrantinnen organisierten darüber Proteste, jeder konnte diesen «Events» beitreten, die Hürden waren niedrig.

Doch dann veränderte sich die Welt im Silicon Valley: Seit circa 2014 – in dem Jahr, als Facebook Whatsapp kaufte – machen Digitalkonzerne einen «Messengerisierungstrend» durch. Es entstanden immer mehr geschlossene digitale Räume: Gruppen und Kanäle.

Gegen die «Messengerisierung»

Damit wollten die Plattformen einem wachsenden Bedürfnis nach Privatsphäre und weniger «Lärm» gerecht werden. Denn die publik gemachten Desinformationskampagnen durch russische Akteure und Datenschutzskandale wie der von Cambridge Analytica brachten Big-Tech-Firmen in Verruf. Die sozialen Netzwerke wurden immer mehr zum Stressfaktor, das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Lebenswelten und Meinungen war für viele nicht mehr aushaltbar. Die Messengerisierung ist damit eine technologische Antwort auf das Fake-News-Phänomen rund um die Brexit-Abstimmung und die US-Wahlen 2016.

Der Konzern Meta führte in der Folge eine Gruppenfunktion für die Plattform Facebook ein. Viele neuere Kommunikations-Apps der späten 2010er-Jahre wie etwa Telegram haben nur noch einen semiöffentlichen Charakter: Es gibt Kanäle, die von allen Nutzerinnen abonniert werden können. Doch die meisten User verbleiben in ihren geschützten Kokons, in ihrer sozialen Bubble.

Die Konsequenz: Relevante und wissenswerte Kommunikation von Bürgerinnen, Firmen, NGOs, Verbänden und politischen Entscheidungsträgern verschwindet mehr und mehr in private digitale Räume. Und ist damit für Aussenstehende nicht mehr nachvollziehbar.

Für den eigenen Seelenfrieden ist das verständlich – aus demokratiepolitischer Sicht ist es hingegen eine gefährliche Entwicklung. Wie weit Vorbereitungen für Umstürze fernab der Beobachtung in diesen abgeschotteten Kammern gediehen sind, sah man am 6. Januar 2021: beim Sturm auf das Kapitol in Washington. Der Mob organisierte sich dabei auf Discord und Parler, in der Alt-Right-Bewegung beides beliebte Kommunikationsapps.

Die Firma Twitter verweigerte sich diesem Messengerisierungstrend. Und profitierte damit indirekt: Originäre Inhalte werden auf Instagram, Telegram oder Tiktok publiziert und bei Twitter als Sekundärmedium zweitverwertet.

Der Status als letzte öffentliche Bastion wurde damit noch wichtiger, weil darin all die Instagram-, Tiktok- und Telegram-Inhalte jenseits der Echokammern «vereinigt» und uns zugänglich gemacht wurden. Weil engagierte Nutzerinnen sich die Mühe machten, die ursprünglichen Beiträge rüberzukopieren. Das damit erzeugte Material war und ist von grossem Wert.

Rechercheure können so die Kriegsverbrechen und Massenmorde in Syrien, der Ukraine und Burma aufklären.

Und die breite Öffentlichkeit erfährt von vielen Weltereignissen – Bombenanschlägen, Putschversuchen, Protestbewegungen, Invasionen – zuerst dank Twitter.

Natürlich blieb diese Offenheit in den letzten Jahren für das Unternehmen nicht folgenlos: Das Ausmass der Desinformation war somit viel sichtbarer als etwa auf Facebook, das für Forscherinnen eine Blackbox bleibt. Auch war Twitter lange ein quasi rechtsfreier Raum: Troll-Kampagnen und Hassreden schüchterten Gruppierungen wie Black Lives Matter oder Bewegungen für die Rechte von Frauen, queeren und trans Menschen ein. Der Mitgründer und langjährige CEO Jack Dorsey war mehr darum bemüht, den Aktienkurs an der Börse hoch und die Investoren bei Laune zu halten, als für ein gutes Diskussionsklima zu sorgen.

Exemplarisch zeigte sich das nochmals beim ehemaligen US-Präsidenten: Für Dorsey war Donald Trump Fluch und Segen. Trotz Tweets weit jenseits von Anstand und Amtseid war der Ex-Präsident ein Publikumsmagnet und damit auch ein Garant für lange Verweildauer – was wiederum attraktiv für Werbekundinnen ist. Ihnen versuchten Dorsey und sein Vorgänger als CEO, Dick Costolo, Twitter als Datengoldgrube schmackhaft zu machen und damit das Unternehmen in den Profit zu führen – jedoch mit mässigem Erfolg.

Gleichzeitig wuchs dank Medienenthüllungen auch der politische Druck auf Twitter. Der 2021 frisch gekürte CEO Parag Agrawal erledigte in der Hinsicht seine Hausaufgaben, Content-Moderatorinnen wurden angestellt, die Ethik-Teams ausgebaut. Und nach dem Sturm auf das Kapitol wendeten sämtliche Big-Tech-Konzerne die Richtlinie «gewaltverherrlichende Aussagen werden nicht toleriert» an und löschten hetzerische Benutzerkonten der Alt-Right wie jenes des Schulmassaker-Leugners Alex Jones.

Diese Schritte machten Twitter in den letzten Monaten zu einem einigermassen einladenden Ort. Regeln existierten nicht nur auf dem Papier, sie wurden auch durchgesetzt. Der Diskurs fühlte sich zivilisierter an als auch schon.

Bis vor einem Monat.

Musk wird zugetrollt

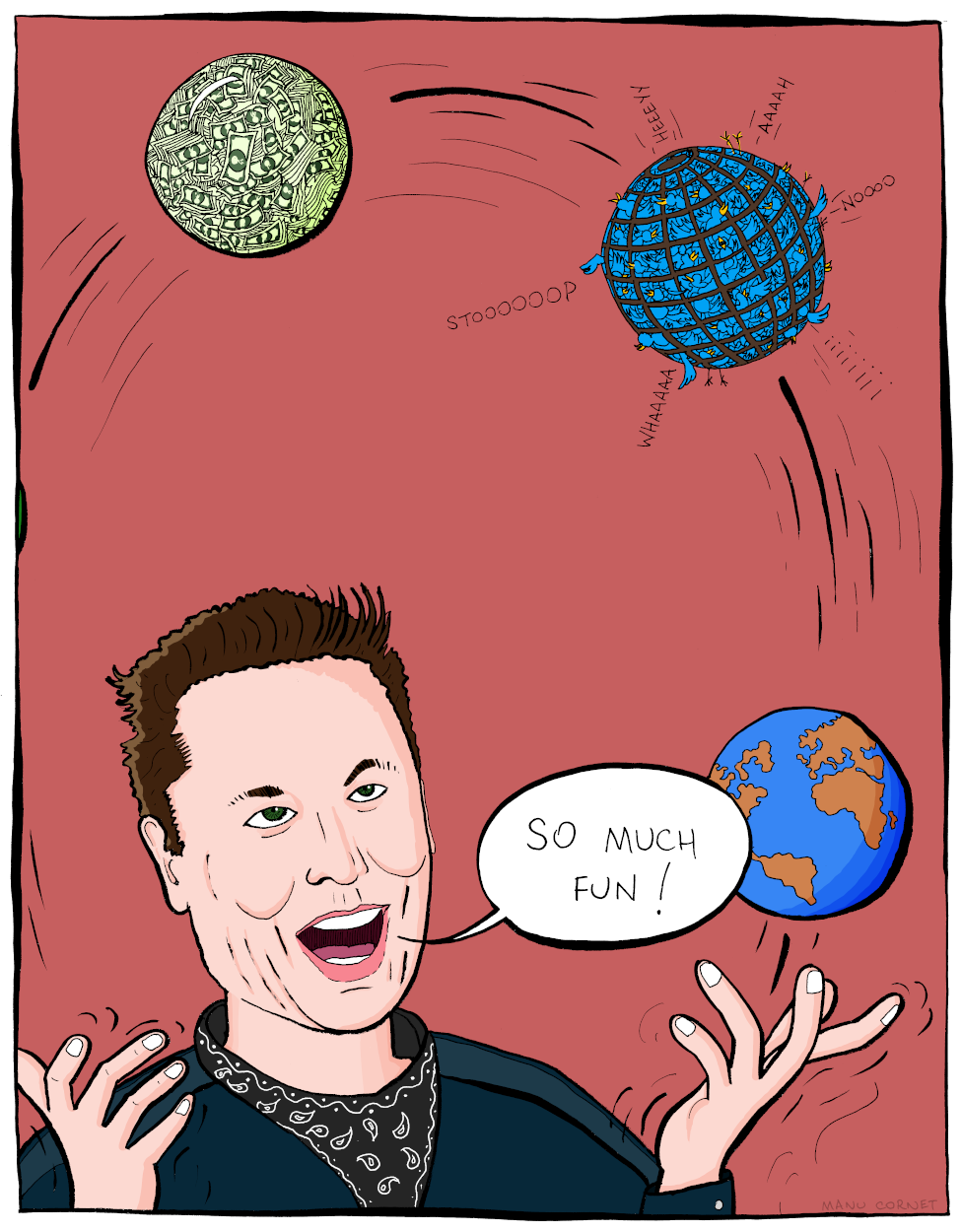

Heute sind wir Zeitzeuginnen einer absurden Shitshow eines Milliardärs, der sich ein neues Lieblingsspielzeug zugelegt hat. Und die eine Hälfte des Personals über Nacht entlässt, die andere zu Überstunden zwingt.

Es stellt sich die Frage: Warum?

Because he can.

Dabei ist es geradezu schockierend, mitanzusehen, wie absolut konzeptlos Musk seine 44-Milliarden-Dollar-Akquise zu retten versucht. Die täglich wechselnden strategischen Manöver des erratischen Milliardärs bieten zuweilen grosse tragikomische Unterhaltung: Es wird ersichtlich, dass er die Vorzüge von Twitter nicht mal ansatzweise verstanden hat und nun Opfer seiner eigenen Waffen geworden ist.

Das zeigt sich an folgendem Beispiel: Musk erklärte als Erstes, dass das blaue Profilhäkchen, mit dem Accounts bisher verifiziert wurden, neu käuflich sein werde. Damit wollte Musk das vermeintlich hierarchische Fürsten-und-Bauern-System, wie er es nennt, abschaffen. Also den Umstand, dass Nutzer ohne Häkchen auf der Plattform weniger Prestige haben.

Bisher wurden diese Häkchen vom Twitter-Personal händisch überprüft, um damit impersonation – also jemand gibt sich für eine andere Person aus – zu verhindern. Vergeben wurden diese Echtheitsgütesiegel an öffentliche Personen gewisser Berufsgattungen (Schauspieler, Journalistinnen, Politiker, CEOs) sowie an Unternehmen.

Musk wollte den neuen Blue Badge von 8 Dollar monatlich als demokratische Massnahme gegen das «Establishment» verstehen, mit der er nebenbei seinen Kurznachrichtendienst monetarisieren will. Jeder darf verifiziert werden, vorausgesetzt, er zahlt dafür. Es war auch eine persönliche Kriegserklärung an Journalistinnen und an seine Kritiker, die ihn schlechtschrieben.

Nun wäre Twitter nicht Twitter, wenn sich ein solch massiver Eingriff in von den Userinnen lieb gewonnene Traditionen nicht rächen würde. Gleich nach Einführung haben sich einige den Badge gekauft und sich in Elon Musk umbenannt. Ein Account mit blauem Abzeichen gab sich sogar als Tesla-Konzern aus (dessen CEO ebenfalls Musk ist) und machte die Aussage: Soeben sei ein Tesla in das World Trade Center gefahren. Das ist gewiss: Das Twitter-Publikum wird derzeit mit köstlicher Realsatire bespasst.

Doch der brüskierte Musk reagierte umgehend und löschte alle Konten, die ihn parodierten. Und sabotierte damit ironischerweise seinen eigenen Plan, wieder viel mehr Meinungsfreiheit einzuführen. (O-Ton: «Comedy ist jetzt legal auf Twitter.»)

Die Folge des aktuellen Chaos: Werbekunden wie Volkswagen oder Pfizer springen reihenweise ab. Unmoderierte Plattformen schrecken nach der Ära Trump mittlerweile auch sonst betont unpolitische Grosskonzerne ab. Zu gross ist das Risiko für Imageschäden, wenn etwa ihre Werbeanzeigen gleich unterhalb von Hasspredigern angezeigt würden.

Libertarismus als Geschäftsmodell funktioniert selbst in den USA nicht mehr.

Versagen der Digitalwirtschaft

Dass eine derart wichtige Kommunikationsinfrastruktur in die Hände einer einzigen Person geraten konnte und eine solche Machtkonzentration überhaupt möglich wurde, ist das grösste Armutszeugnis unserer deregulierten globalen Digitalwirtschaft. Kein Regelwerk, keine Regulierungsbehörde wie die amerikanische FTC konnte diese Übernahme verhindern.

Der Grund: Twitter krankte schon immer an einem fragilen Fundament. Es war stets eine profitorientierte Firma, die Geld mit den Daten und der Aufmerksamkeit ihrer Userinnen verdienen musste. Der ideelle Wert war enorm, das Datenkapital aber eher mager.

Lange haben wir also mit einer Lüge gelebt. Das Netzwerk – berühmt für seine 280 Zeichen – funktionierte wie ein zuverlässiger digitaler Service public, an den wir uns gewöhnt haben und welcher damit zum kollektiven digitalen Zitatearchiv geworden ist. Twitter erbrachte fast schon quasi-staatliche Dienstleistungen (das räumte auch Co-Gründer Dorsey ein), wurde aber von einer privaten Firma unter Verwertung unserer Daten betrieben. Diese Diskrepanz existierte schon lange, sie tat niemandem wirklich weh, und so haben wir sie bis zur Übernahme durch Musk einfach erfolgreich verdrängt.

Ob Musks Geschäftsgebaren nun völlig ausartet und Twitter demnächst offline sein wird, ist ungewiss. Die Architektur des Netzwerks erweist sich als enorm resilient, die meisten Grundfunktionen funktionieren trotz halb so viel Personal noch – zumindest in der westlichen Hemisphäre. Die Frage ist: wie lange noch?

Ein wenig Hoffnung auf Besserung gibt die regulatorische Superpower Brüssel. Musk könnte nämlich schon bald wegen der EU in Teufels Küche kommen. Denn er entliess auch den unternehmenseigenen Datenschutzbeauftragten, was ein Verstoss gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung ist. Und er wird die Vorgaben zur neuen europäischen Regulierung von Hassrede (dem «Digital Services Act») mit dem abgemagerten Personalbestand – vor allem ohne Moderationsteams – nicht erfüllen können.

Vielleicht entsteht nach Twitter effektiv etwas Neues – die Notwendigkeit von ungefilterten öffentlichen Netzwerken ist immer noch da, das Bedürfnis ist gross. Valable, sympathische Alternativen gibt es – zum Beispiel Mastodon, das als dezentrales Open-Source-System an die Anfänge des Internets erinnert. Doch ob sich die kritische Masse von 240 Millionen aktiven Usern nach Jahrzehnten auf zentralisierten Plattformen neu auf Mastodon zurechtfindet? Das ist ungewiss.

Eines ist sicher: Ein allfälliger Tod des Netzwerks Twitter wird enorme Auswirkungen haben – für die politische Diplomatie, den globalen Diskurs und den Faktenkonsens.