«I cha di nid heben und wil di nid hebe»

Paul Haller war ein bedeutender Mundart-Dichter seiner Zeit. Mit «Marie und Robert» schuf er vor gut 100 Jahren ein nur selten gespieltes Sozialdrama. Der Schriftsteller Jonas Lüscher über das grosse Theaterstück und das schwierige Leben seines Aargauer Vorgängers. Serie «Zu Unrecht vergessen», Folge 2.

Von Jonas Lüscher (Text) und Yann Kebbi (Illustration), 04.06.2022

Eine Warnung: Dieser Beitrag behandelt auch das Thema Suizidalität und Verzweiflung im Lebensalltag. Anlaufstellen finden Sie am Schluss des Beitrags.

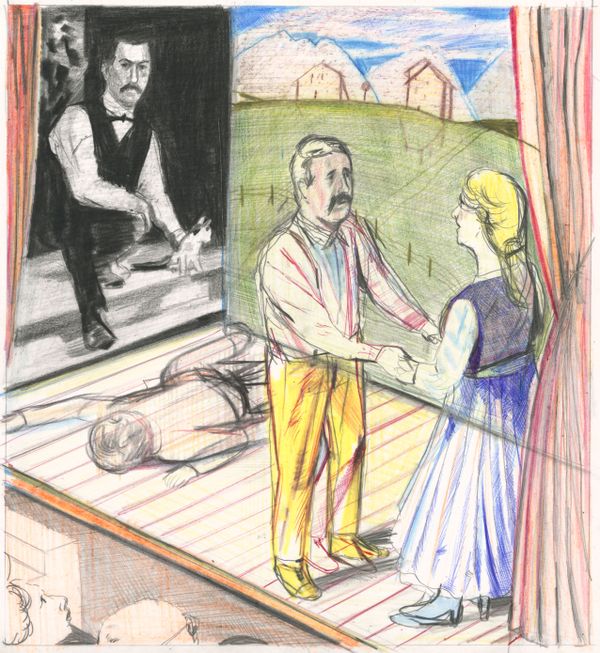

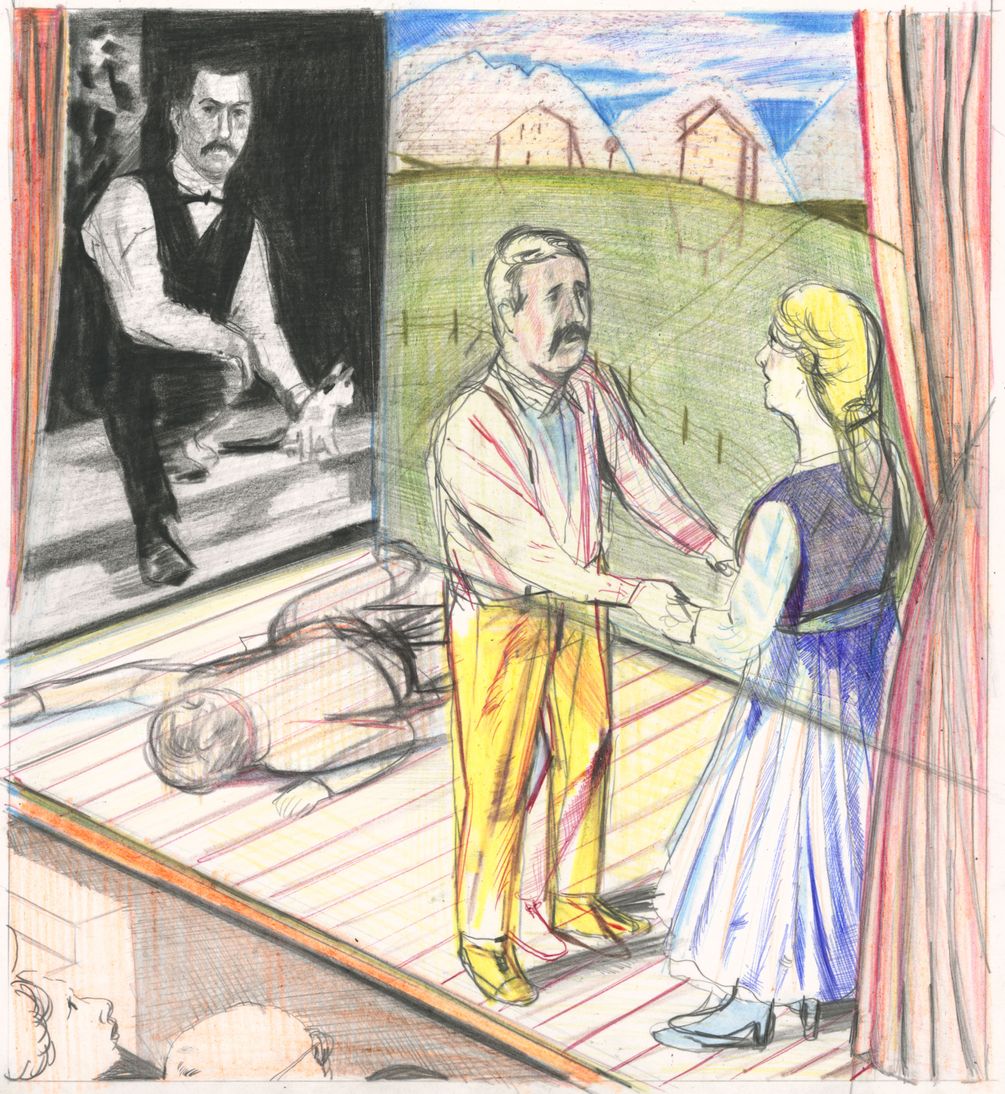

Von Paul Haller gibt es dieses Bild, datiert auf die Jahre 1909 oder 1910, aufgenommen in Kirchberg im Aargau. Der junge Mann, siebenundzwanzig oder achtundzwanzig Jahre alt, hockt auf der Eingangstreppe eines Hauses, vermutlich das Pfarrhaus, mit seiner Linken hält er ein Kätzchen am Rücken. Er trägt ein scharf gebügeltes weisses Hemd, dazu dunkle Anzugshose und Gilet, der Stehkragen mit einem schmalen, schwarzen Querbinder geschlossen. Darüber das ovale Gesicht, mit hoher Stirn, das glänzende Haar mit Pomade zum sauberen Seitenscheitel gekämmt und einen dunklen Schnurrbart, nach Art eines französischen Intellektuellen unter der feinen, langen Nase.

Alles in allem nicht das, was man sich unter dem Erscheinungsbild eines Aargauer Landpfarrers Anfang des letzten Jahrhunderts vorstellt. Da ist einer bereits einen langen Weg gegangen, dabei aber vielleicht nicht weit genug gekommen.

Nur zwanzig Kilometer aareabwärts wurde, vermutlich fünfzehn oder zwanzig Jahre früher, ein anderes Bild aufgenommen, ebenfalls vor einem Pfarrhaus, es zeigt seine Eltern. Rechts der Vater, auch er ein Landpfarrer, aber einer wie aus dem Bilderbuch, ein massiger Mann mit bereits ergrauter Schifferkrause, die Oberlippe glatt rasiert, der Blick streng, aber ein gütiger Zug um den Mund. Ganz in Schwarz gekleidet, schweres Tuch und einen Hut auf dem Kopf mit seltsam steifer Krempe.

Das Theater ist eine Schule des Sehens, ein Laboratorium der Gefühle. Warum nur beschränkt es sich in der deutschsprachigen Welt auf einen so kleinen Kanon? Höchste Zeit, das zu ändern. Zur Übersicht.

Sie lesen: Folge 2

Paul Haller

Folge 3

Elsie Attenhofer

Folge 4

Maja Beutler

Daneben die Mutter, auch sie ganz in Schwarz, weite Röcke, darüber etwas Schürzenartiges und wieder darüber eine Art Umhang. Alles sehr schmucklos, aber insgesamt viel Stoff, der die Figur, die ganze Frau, ins Diffuse auflöst. Einzig die gefalteten Hände, die aus dem Schwarz hervorschauen, und ein kleiner Kopf, der halslos aus dem hohen Kragen ragt, lassen den Menschen erkennen. Die Haare streng nach hinten gebunden, eine zaghafte Freundlichkeit im Gesicht. Erwin Haller, Pauls jüngerer Bruder, beschreibt sie in der Biografie, die er 1930 über seinen Bruder verfasste, als den Gefühlsmittelpunkt der Familie, aber eben auch – mit einer für diese Zeit erstaunlichen Offenheit – als eine von Depressionen geplagte Pfarrersgattin.

Zwischen Dichten und Glauben

Von da also ist Paul Haller losgezogen. Erst in die Kantonsschule Aarau, wo er sich als herausragender Schüler hervortat, frühe Gedichte schrieb, erste dramatische Versuche unternahm und, so sein Bruder, über die Frage der Berufswahl in innere Kämpfe geriet. Teils schien sein Entschluss, ein Studium der Theologie in Basel aufzunehmen, dem Wunsch des Vaters geschuldet, teils seinem Zweifel an den eigenen dichterischen Fähigkeiten, teils aber auch dem tatsächlichen Wunsch, sich mit dem Glauben ernsthaft auseinanderzusetzen.

Bereits in den ersten Semestern in Basel werden zwei Motive sichtbar, die den Schriftsteller ein Leben lang begleiten sollten; der Zweifel am Glauben, damit auch der Zweifel an der Befähigung zum Pfarramt, und das Interesse an der sozialen Frage. Letztere begegnete ihm vor allem in den Schriften des Neumünster-Pfarrers Hermann Kutter, eines der Vorkämpfer des religiösen Sozialismus, der in den Sozialdemokraten «ein Werkzeug Gottes zur Schaffung einer besseren Zukunft» sah.

Der Vater sieht die Hinwendung zur Linken distanziert, ermöglicht ihm aber dennoch 1904 ein Studienjahr in Deutschland. Erst in Marburg, wo Paul sich weiter mit den Ideen der politischen Theologie beschäftigt, dann für ein Semester in Berlin, wo er sich in das politische Leben stürzt, Versammlungen aller Art besucht und Dienst in einer Schrippenkirche tut, einer Speisung mit Gottesdienst für Obdachlose. Die sozialen Missstände in der Reichshauptstadt erschüttern ihn, der Kaiser ist ihm suspekt, und er stehe, wie er seinem Bruder nach Hause schreibt, «auf der Seite der Arbeiter».

Grosse Zweifel plagen ihn nach beendetem Studium, ob er der Richtige sei, um eine Pfarrstelle zu besetzen. Er entflieht der Entscheidung nach Paris, wo er im Parlament den Sozialistenführer Jean Jaurès sehen und hören will. Aber bald kehrt er doch in den Aargau zurück und scheint sich ins Unvermeidliche zu ergeben. Mit gerade mal 24 Jahren tritt er seine Pfarrstelle in Kirchberg bei Küttigen an, wird der Seelsorger einer Gemeinde, die aus alteingesessenen Bauern besteht und aus Fabrikarbeitern, die in den umliegenden Spinnereien arbeiten.

Hier entsteht das Bild mit seiner Katze, die ihm, zusammen mit einem Hündchen und einer Haushälterin, das Leben im grossen Pfarrhaus, das für eine Familie gedacht ist, weniger einsam macht. Doch die Pflicht zu predigen bringt ihn in Not, zu wenig gefestigt sei sein Glaube, wie ein Betrüger kommt er sich auf der Kanzel vor. Dem Bruder schreibt er: «Das Predigen gibt mir gegenwärtig grässlich Mühe; kommt teilweise von der Ermüdung und allgemeinen Depression. Überhaupt liegt mein Beruf als schwere Last auf mir. (…) Wenn nur nicht das Leben so rätselhaft und die Welt so unbegreiflich und das Menschenherz so sehnsüchtig wäre!»

Zum Schreiben kommt er kaum. Es entstehen nur wenige Gedichte unter dem Titel «Weltliche Lieder eines Geistlichen», in denen er die innere Not in düsteren Versen zur Sprache bringt.

Hohes Lob

Nach vier Jahren gibt er auf, lässt Amt, Kirchberg und die Jurahänge hinter sich und beginnt in Zürich neu. Eigentlich will er schreiben, traut aber seinem Talent nicht und beschliesst, Lehrer zu werden. Ein Studium der Germanistik, der Geschichte, Psychologie und Pädagogik soll ihn dafür vorbereiten. Während des Studiums findet er Zeit, das Versepos «’s Juramareili» abzuschliessen, in dem er die sozialen Verhältnisse, wie er sie in Kirchberg vorgefunden hat, verarbeitet. In erstaunlich modern und schlicht klingenden Mundartversen erzählt er die Geschichte einer jungen Fabrikarbeiterin und ihrer von Alkoholismus und Krankheit zerrütteten Familie. Zum ersten Mal gelingt Haller eine Publikation. «’s Juramareili» erscheint Ende 1912 bei Sauerländer, gewidmet hat er es dem Vater, der im Frühjahr zuvor verstarb:

Mim Vater sälig

I hätt dr gärn i dinen alte Tage

E chlyni Freud gmacht mit dem Jurachind. –

Iez schlychi trurig gägem Chilhof ue

Und legg dr still mis Büechli uf dis Grab.

Das Buch erhält mehr Aufmerksamkeit, als sich Paul erhofft hat, und besonders das Lob des Schriftsteller- und Pädagogenkollegen Otto von Greyerz, der damals als die Instanz der Mundartdichtung galt, macht ihm Mut.

Nach dem Tod des Vaters zieht er mit der Mutter in eine Wohnung in Brugg zusammen. Sein Studium beendet er mit einer Doktorarbeit über Pestalozzi. In Briefen an einen Freund aus dem Theologiestudium berichtet er von seiner Einsamkeit, von dunklen Zeiten. Das Heil suche er in der Arbeit, und auch habe er noch immer so einen kindlichen, romantischen Glauben an ein grosses Glück, das ihm einmal in den Schoss fallen müsse. Dieser Glaube aber habe ihm schon genug geschadet: «(…) ich habe über dem Träumen das Zugreifen verlernt; aber es sind nicht meine schlechtesten Stunden, in denen er in mir lebendig ist.»

In Schiers im Prättigau findet er seine erste Lehrerstelle. Das Unterrichten ist ihm weniger eine Bürde als das Predigen, nur die Arbeitslast bleibt die ersten Jahre hoch, und die Zeit zum Schreiben fehlt. Aber nach einer Phase der Eingewöhnung packt er eine grössere Arbeit an, in der er eine schmerzhafte Geschichte literarisch verarbeiten will, die genau mit jenem verlernten Zupacken in Liebesdingen zu tun hat. Er lässt es nur in Briefen an seinen Bruder und an seine Mutter anklingen, dass er wieder einmal den Mut nicht gefunden hat, sich einer jungen Frau, in die er sich verliebt glaubte und die er über längere Zeit umwarb, zu offenbaren, bis einer kam, der mutiger und schneller war.

«Die lange Nacht der vergessenen Stücke. Swiss Edition». Samstag, 18. Juni, ab 16 Uhr. Eine Kooperation des Schauspiels Bern mit der Republik. Hier finden Sie alle Details. Und hier gibts die Tickets.

Erst will er das Erlittene in einer Novelle verarbeiten, die in gebildeten Kreisen spielt, dann aber verlegt er den Schauplatz in eine ländliche Gegend und ins Arbeitermilieu und erkennt, dass er den Stoff dramatisch angehen muss. Mit der Entscheidung für das Drama fällt auch die Entscheidung für die Mundart, die er für geeigneter hält, um das Leben dieses Milieus auf der Bühne lebendig abzubilden.

Eine erstaunliche Entscheidung, denn dafür gibt es keine Vorbilder. Mundart war, zumindest im Alemannischen, ausschliesslich die Sprache für Schwänke und Lustspiele. Ein Sozialdrama auf Schweizerdeutsch, das gab es nicht.

Ein Zauderer fällt aus seinem Milieu

In den Mittelpunkt des Dramas «Marie und Robert» stellt er sich selbst, in der Figur des Fabrikarbeiters Robert, ein Zauderer und Zweifler, wortkarg, einsam, mit seiner Mutter zusammenlebend. Einer, den sein Zaudern und seine Unentschlossenheit in die Bredouille bringt, als er sich im ersten Akt nicht entschliessen kann, sich dem Streik seiner Kameraden anzuschliessen; einer, der zum Streikbrecher wird, weil es ihm an Mut fehlt. Damit fällt er bereits zu Beginn des Stückes aus seinem Milieu heraus, wird von seinen Kollegen fortan beschimpft, bedroht und gemieden.

Robert hat von seinem Vater ein Häuschen geerbt, mitsamt der darin lebenden Mutter und den drückenden Schulden, die auf dem kleinen Besitz lasten. Das Haus steht hinter der Gastwirtschaft des vermögenden Theophil Leder, Hauptmann und Grossrat, bei dem sich der Vater einst das Geld geliehen hatte, um das Grundstück zu erstehen und das ärmliche Haus zu bauen. Leder bedrängt Robert mit immer unerfüllbareren Rückzahlungs- und Zinsforderungen, er will ihn aus dem Haus haben, vor allem aber aus seinem Leben, denn Leder spürt, dass seine junge Frau Marie Gefühle für Robert hat.

In der Tat hatte Robert einst den richtigen Moment für das «Zugreifen» auf ein mögliches Lebensglück verpasst, hatte Marie, die er zu lieben glaubte und die auch in ihn verliebt schien, warten lassen, weil er sich nicht entscheiden konnte, weil ihm der Mut und das Geld fehlte, bis sie eben dem Werben Leders nachgab.

Die Mutter, ein schwieriger Mensch, wehleidig, manipulativ, erzählt Marie von den Forderungen ihres Mannes und von der Drohung, sie beide aus dem Haus zu werfen, wenn Robert sich nicht bald in der Lage fände, zu bezahlen. Marie bietet Robert Geld an, damit er seine Schulden bei ihrem Mann begleichen kann. Robert aber, stolz, verstockt, gekränkt, lehnt entrüstet und brüsk ab. Lieber will er das Haus verkaufen und nach Amerika auswandern.

Er lässt im zweiten Akt den Immobilienagenten Müller kommen, ein schmeichlerischer, dubioser Makler, der sich als Freund des Arbeiters gebärdet und einen Käufer für Roberts Haus finden soll. Robert allerdings lässt sich von seiner Mutter erweichen, doch nicht zu verkaufen, und Müller, enttäuscht, dass das Geschäft geplatzt ist, geht in Leders Gasthof und erzählt ihm davon. Leder, bereits betrunken und aufgebracht, sieht sich um die Chance gebracht, dass er Robert endlich loswird, beschliesst, die Schulden sofort einzufordern.

Marie, die davon hört, will Robert warnen und besucht ihn in seinem Häuschen, bringt ihm Geld, das sie ihrem Mann gestohlen hat, damit er seine Schulden sofort begleichen kann. Robert lehnt wieder ab. Leder kommt dazu, sein Zorn wächst, als er Marie bei Robert sieht, dann findet er auch noch das gestohlene Geld. Er wird seiner Frau gegenüber handgreiflich, Robert geht dazwischen, im Hof prügeln sich die beiden Männer. Robert wirft Leder oder Leder fällt selbst, das wird, dramaturgisch geschickt, nicht ganz deutlich, auf einen Pflug. Leder bricht sich, vor den Augen seiner Kinder, das Genick.

Zwischen der Liebe steht die Moral

Der dritte Akt beginnt zwei Monate später. Marie hat vor Gericht ausgesagt, es sei ein Unfall gewesen, Robert also unschuldig. Tatsächlich wird er entlassen, und für einen kurzen Augenblick scheint es, als könne alles gut werden. Robert sieht sich endlich in der Lage, Marie seine Liebe zu offenbaren, und Marie will mit ihm leben. Aber sie wissen beide, dass sie sich moralisch kompromittiert haben. Robert, weil er zugeben muss, dass er Leder natürlich töten wollte, und Marie, weil sie gesehen hat, dass es kein Unfall war, und vor Gericht gelogen hat. Diese Schuld drängt sich zwischen sie, und als Robert der Kinder gewahr wird, realisiert er, dass er, der vor ihren Augen ihren Vater umgebracht hat, unmöglich mit ihrer Mutter ein Leben wird führen können. Robert kommt zum bitteren Schluss: «I cha di nid heben und wil di nid hebe.»

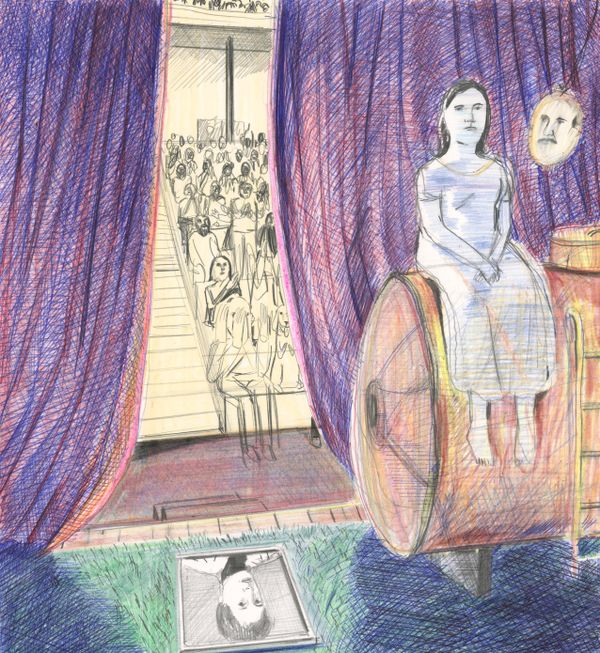

«Marie und Robert» erscheint 1916 im Verlag A. Francke in Bern. Von Greyerz lobt wieder. Was eine Aufführung betrifft, rächt sich nun die Entscheidung für die Mundart. An professionellen Schauspielern, die den Aargauer Dialekt beherrschen, mangelt es und an seriösen Häusern, die das Wagnis eingehen wollen. An Stadttheatern werden keine Texte in Mundart gespielt. Paul Haller wendet sich an dramatische Laienvereine und an das Heimatschutztheater. In Aarau kommt es schliesslich am Ostermontag 1917 zu einer Uraufführung durch den lokalen dramatischen Verein.

Haller leidet, die Schauspieler genügen seinen Ansprüchen nicht. In Zürich wird über die Gründung eines schweizerischen Berufstheaters nachgedacht, aber die Pläne zerschlagen sich. Ebenso wie Verhandlungen mit dem Berner Stadttheater. Ellen Widmann, die zu ihrer Zeit herausragendste Schauspielerin, die den Dialekt beherrscht hätte, sollte die Marie spielen, wird aber nach Deutschland wegengagiert, und die Inszenierung kommt nie zustande. Dafür nehmen sich der Dramatische Verein Zürich, das Heimatschutztheater in Bern und die Quodlibet-Gesellschaft in Basel des Stoffs an.

Danach wird es stiller und stiller um «Marie und Robert». Im Winter 1921/22 kommt es noch zu einer Schweiz-Tournee der Freien Bühne, in den kommenden Jahrzehnten gerät das Drama beinahe, aber nie ganz in Vergessenheit. Ab und an wird es noch gespielt, auf kleinen Bühnen. Zum 100-Jahr-Jubiläum der Uraufführung verarbeitete Hansjörg Schneider, der zu jenen Aargauer Schriftstellern gehört, für die Paul Haller einen prägenden Einfluss hat, den Stoff zu einem Libretto.

«Marie und Robert» hätte eine grössere und dauerhafte Aufmerksamkeit verdient. Paul Hallers Drama hat in seinen besten Momenten eine büchnersche Kraft. Auch an Hauptmann erinnert es, der sich ja in einigen seiner Sozialdramen des Dialekts bediente, der aber, wie im Fall der ursprünglich im Schlesischen geschriebenen «Weber», eine hochdeutsche Fassung nachgeliefert hat.

Schuld und Liebe

Die ökonomischen Zwänge beschreibt Haller als grosse Bedrängnis, eine Kraft, die den Menschen kleinhält. Die moralischen Fragen sind komplex angelegt, einfache Antworten gibt es in diesem Drama nicht. Keine der Figuren bleibt schuldlos – das lässt das Leben nicht zu. Dies alles wird in einer erstaunlich modern anmutenden, direkten Sprache verhandelt und entwickelt, besonders im dritten Akt, eine beklemmende Intensität:

Marie: An enand ’bunde sim’mr, wenn d Wält us enand goht, mir blybe zäme.

Robert: Mord und Mäinäid – das sprengt dr Rübis und Stübis usenand. Dinamit ischt es Gfätterlizüg.

Marie: Mord und Mäinäid – das stoht uf dr glyche Syte. Chum mit mr vor Gricht, si tüend is as glych Ort.

Robert: Stärben ischt nüt – aber läbe, zweu bin enand Tag und Nacht und käis im andere dörfen i d Auge luege. –

Marie: Es grusigs Ghäimnis, Robärt! Äis eläigge wurd s töde, zweu lüpfe s wi nüt. S Schönscht i dr Liebi ischt das, wo niemer darf wüsse.

Robert: Zu dem bini nid gmacht. Wenn du das chönntischt, so bini es Chind gäg dr.

Marie: Du mäinscht, es seig en Hergott im Himel obe.

Robert: I ha nie öppis anders gwüsst.

Marie: Er ghört di nid, rüef und bätt, so lang as d wit!

Robert: Rächt het er, wen er uf d Möntsche nid lost – ischt nid äine schlächter wo ischt dr ander?

Marie: Do chani nüt meh säge. (Sie sinkt erschüttert auf einen Stuhl. Robert geht auf und nieder. Pause.) Was dänkscht iez vo mr, Robärt

Robert: Nüt dänki, i ha gnueg a mr sälber.

Marie: Säg d Woret, i ha dr si au gsäit! Wäischt, wi me so cha wärde?

Es ist leicht vorstellbar, dass es «Marie und Robert», wäre da nicht die Beschränkung durch den Dialekt, in den Kanon der deutschen Bühnenliteratur geschafft hätte.

Immerhin verhilft «Marie und Robert» dem Schriftsteller Haller zu neuem Selbstvertrauen, vielleicht aber zu spät. Die Depressionen nehmen an Schwere zu. Er versucht es noch mit einem Stellenwechsel ans Lehrerseminar in Wettingen und einem damit verbundenen Umzug nach Zürich. Mit der neuen Stelle verbindet er die Idee, endlich eine Frau zu finden und eine Familie zu gründen. Bald aber ist er nur noch sporadisch in der Lage, zu unterrichten. Hoffnung macht ihm eine Psychoanalyse bei C. G. Jung, aber die Briefe aus jener Zeit lassen nichts Gutes erahnen. Tiefe Verzweiflung löst sich ab mit Zeiten, in denen der Kranke in einer Art manischem Überschwang in der Analyse nicht nur die Heilung, sondern das Heil überhaupt zu finden glaubt.

Aus dieser Zeit stammen noch ein paar wenige Gedichte. Gross und symbolisch angelegt und mit Pathos transportieren sie Gefühle der Einsamkeit, aber auch lebensbejahende Momente. Dann kommt die schriftstellerische Produktion ganz zum Erliegen.

Am 10. März 1920 nimmt sich der Schriftsteller Paul Haller, mein Urgrossonkel, das Leben. In seinem Abschiedsbrief schreibt er an die Geschwister: «Ich bin psychisch unheilbar krank, in dem Sinne, dass ich nie eine Familie gründen und als Mann leben könnte. Auch zum poetischen Schaffen würde ich nicht mehr kommen. Darauf aber habe ich meine ganze Lebenshoffnung gesetzt.»

Jonas Lüscher, 1976 in Schlieren geboren, ist in Bern aufgewachsen und wohnt seit 2001 in München. Für sein schriftstellerisches Werk hat er zahlreiche Preise erhalten, zuletzt den Schweizer Buchpreis 2017 für seinen Roman «Kraft». Am 19. Juni wird Lüscher in einer öffentlichen Feier im Schauspielhaus Zürich der Max-Frisch-Preis verliehen.

Zu Anlaufstellen für Hilfe: Sie haben Suizidgedanken? Reden Sie darüber!

Die Erfahrung zeigt: Menschen, die einen Suizidversuch überlebten, waren froh, noch am Leben zu sein. Holen Sie sich bei Suizidgedanken anonym Hilfe:

Plattform für psychische Gesundheit, speziell in der Corona-Zeit: «Dureschnufe»

Notfallnummern:

Dargebotene Hand: 143

Psychosoziale Beratung der Pro Mente Sana: 0848 800 858 (auch für Angehörige, Bürozeiten)

Elternberatung der Pro Juventute: 058 261 61 61 (24/7)

Elternnotruf: 0848 354 555 (24/7)

Suchmaschine für Therapeutinnen:

Psychologie.ch oder Psychotherapie.ch (Psychologen)

Psychiatrie.ch (psychiatrische Fachärzte)

Die Stiftung Pro Mente Sana bietet weitere Notfallnummern sowie einen «Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit» an, in dem ein sinnvoller Umgang mit psychischen Krisen im nächsten Umfeld geübt werden kann.