Tochter sein

Vor 90 Jahren schrieb Annemarie Schwarzenbach ein Theaterstück über Krieg, Familie und die Frage, wie sehr frau das eigene Leben bestimmt. Serie «Zu Unrecht vergessen», Folge 1.

Von Theresa Hein (Text) und Yann Kebbi (Illustration), 27.05.2022

Verzeih diesen eiligen Brief. Ich bin ganz besessen von Schreibwut u. dichte unentwegt seit morgens 9 Uhr, selbst wenn keiner es wissen u. lesen u. drucken will – u. jetzt kann ich einfach die Feder nicht mehr halten.

Diese Zeilen schrieb die Autorin, Journalistin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach, damals 24 Jahre alt, im November 1932 an ihre Freundin Erika Mann. Schwarzenbach lebte in Berlin, hatte ihre Promotion in Geschichte gerade abgeschlossen und stürzte sich in die Arbeit und ins Nachtleben, um das Erstarken der Nationalsozialisten um sie herum wenigstens zeitweise zu vergessen.

Fast ein Jahrhundert später kann keine Rede davon sein, dass «keiner es wissen» und lesen und drucken will, was Schwarzenbach schrieb. In den Achtzigerjahren erfuhr die Schwarzenbach-Rezeption erstmals einen Boom, anlässlich ihres hundertsten Geburtstages im Jahr 2008 gab es Ausstellungen und neue Biografien zuhauf. Und dieses Jahr brachte der Lenos-Verlag eine Reihe von Neuauflagen sowie erst vergangene Woche eine Graphic Novel über die Autorin heraus. Annemarie Schwarzenbach wird als Autorin in ganz Europa beinahe ikonisch verehrt.

Man kann verstehen, warum Leserinnen auch heute noch bewundernd – und verwundert – zu ihr aufschauen: Schwarzenbach reiste in Begleitung einer Freundin oder allein um die Welt, fotografierte und bearbeitete journalistisch wie literarisch, was sie sah, lebte recht offen lesbisch und engagierte sich gegen den sich breitmachenden Faschismus in Europa. In den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts verhielt sie sich so selbstbewusst und unabhängig, wie es für Frauen beinahe hundert Jahre später immer noch nicht selbstverständlich ist.

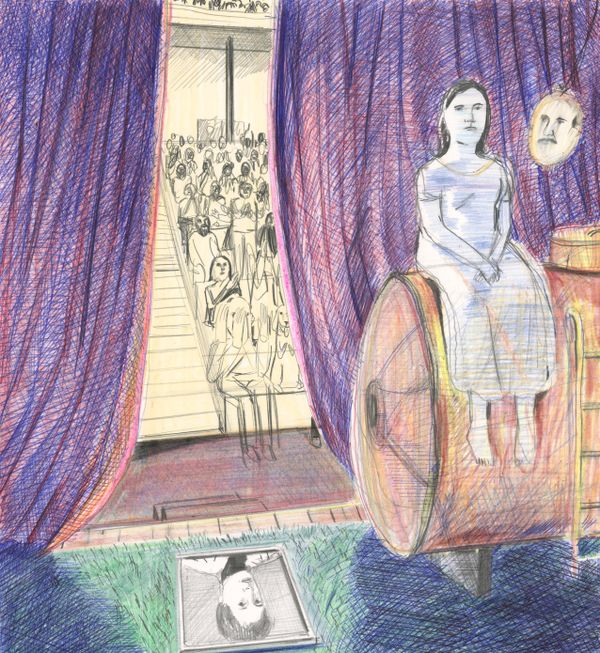

Das Theater ist eine Schule des Sehens, ein Laboratorium der Gefühle. Warum nur beschränkt es sich in der deutschsprachigen Welt auf einen so kleinen Kanon? Höchste Zeit, das zu ändern. Zur Übersicht.

Sie lesen: Folge 1

Annemarie Schwarzenbach

Folge 2

Paul Haller

Folge 3

Elsie Attenhofer

Folge 4

Maja Beutler

Noch grösser wird die Faszination, wenn man sich ihre Biografie genauer ansieht.

1908 wurde Annemarie Schwarzenbach in eine schwerreiche Industriellen- und Militärfamilie geboren. Ihr Vater war der Seidenfabrikant Alfred Schwarzenbach. Die Mutter, Renée Schwarzenbach-Wille, war die Tochter einer gebürtigen Bismarck und des Generals Ulrich Wille, Oberbefehlshaber der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg. Annemarie Schwarzenbach wuchs mit vier Geschwistern auf dem herrschaftlichen Gut Bocken am Zürichsee auf, zwischen hauseigener Bibliothek und Exkursionen in die Natur, bei denen sie sich anzog wie ein Junge – etwas, dem die Mutter sogar Vorschub leistete, als sie Annemarie eine kurze Lederhose schenkte.

Als Kind nannte Annemarie sich «Fritz». Als Teenager begann sie, an anderen jungen Frauen Gefallen zu finden. Und eigentlich wäre die Homosexualität Annemaries für die Familie kein grosses Problem gewesen – schliesslich war auch die Mutter erotisch an Frauen interessiert und hatte jahrelang ein Verhältnis mit der deutschen Sängerin Emmy Krüger.

Aber mit Annemaries Pubertät bekam Renée Schwarzenbach-Wille Angst, ihre Lieblingstochter zu verlieren, sie wurde eifersüchtig und nannte sie «artfremd». Eine lebenslange Hassliebe der beiden begann, aus deren Dynamik sich beide, Mutter wie Tochter, nie ganz befreien konnten. Annemarie Schwarzenbach selbst schrieb einmal in einem Brief, das Zentrum des Charakters ihrer Mutter seien «Güte und Herrschsucht».

So erzählt es auch der Historiker Alexis Schwarzenbach, der Grossneffe der Autorin, der seit Jahrzehnten zu seiner Familie forscht. Nach der Pubertät entstanden weitere Risse zwischen Annemarie und ihrer Familie. Die Tatsache, dass die Schwarzenbachs mit der Nationalen Front und den Nationalsozialisten in Deutschland sympathisierten, während Annemarie sich als Jugendliche und Studentin einen antifaschistischen Freundeskreis aufbaute, verstärkte die Spannungen. Das Verhältnis zur Familie blieb kompliziert, solange Annemarie Schwarzenbach lebte.

Nach dem Studium machte sie gemeinsam mit den Geschwistern Klaus und Erika Mann ihre erste Erfahrung mit dem Opiat Morphin, von dem sie später phasenweise stark abhängig war. Ihre Reisen in ferne Länder wurden vom Mittel, die Welt zu sehen, zum Zweck, ihre Innenwelt zu beruhigen. Auch während des Zweiten Weltkrieges arbeitete sie unermüdlich weiter, in Persien, Indien, Afrika und den USA, und sie veröffentlichte zahlreiche Reiseberichte und Fotografien in heimischen Journalen – nicht zuletzt, weil es ihr, im Vergleich zu einigen ihrer jüdischen Freundinnen, möglich war.

Dass Annemarie Schwarzenbach einen frühen Unfalltod starb, zementierte ihren Status als Legende.

Ein vergessenes Stück Schwarzenbach

Wenn Kunst von Ikonen in Vergessenheit gerät, hat das in den allermeisten Fällen gute Gründe. (Bob Dylan zum Beispiel hat in den Achtzigerjahren mal Bibelgeschichten vertont, das bleibt oft unerwähnt. Zu Recht.)

Es gibt aber auch die seltenen Fälle, in denen Kunst schlicht übersehen wurde. Ein solcher Fall ist das Theaterstück von Annemarie Schwarzenbach. «Cromwell» heisst es, und es handelt von Oliver Cromwell, dessen ursprünglich demokratische Bestrebungen, England, Schottland und Irland zu regieren, einer Tyrannenherrschaft wichen. Cromwell, eine historisch hochumstrittene Figur des 17. Jahrhunderts, prägte einerseits als antiroyalistischer Revolutionär die Geschichte des Inselreiches, war andererseits aber als Staatsoberhaupt des Commonwealth während der sogenannten «Rückeroberung» Irlands auch für verheerende Massaker verantwortlich.

Das Theaterstück wurde nie veröffentlicht und liegt gemeinsam mit dem restlichen Schwarzenbach-Nachlass (oder vielmehr dem, was davon noch übrig ist) mitsamt hastigen Füllerüberschreibungen auf den Schreibmaschinenseiten, Vertippern und Durchstreichungen im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.

Als ich Alexis Schwarzenbach anrufe und mit ihm über das Stück spreche, sagt er: «Die reine Tatsache des Überlebens dieses Stückes ist schon mal ernst zu nehmen.» Er erinnert daran, dass Renée Schwarzenbach-Wille alles, was ihr zu privat schien, vor allem die Tagebücher der Tochter, nach deren Tod verbrannt hat.

«Cromwell» dagegen muss die Mutter vom Stapel mit den Dingen, die ihr kompromittierend schienen, zu den Dingen gelegt haben, die ihr als «Kunst» wert waren, aufgehoben zu werden. «Es war ein Werkteil», sagt Alexis Schwarzenbach.

Warum sich Schwarzenbach von allen historisch ambivalenten Figuren ausgerechnet Oliver Cromwell ausgesucht hat, weiss heute niemand mehr. Interessanter als das Warum in diesem kleinen Theaterstück ist aber ohnehin das Wie.

Cromwell spielt nämlich in dem Werk, obwohl es seinen Namen trägt, wenn überhaupt nur die zweite Geige.

Die eigentliche Hauptrolle kommt seiner Tochter zu. Elisabeth Claypole ist Mitte zwanzig, als das Stück einsetzt, und dürfte schon aufgrund ihres Alters die eigentliche Identifikationsfigur für Schwarzenbach gewesen sein.

Die Rahmenhandlung des Dramas bildet die Zeit zwischen der Verurteilung des englischen Königs Karl I. (der bei Schwarzenbach massgeblich auf Zutun von Oliver Cromwell enthauptet wird) und dem Tod Elisabeths 1658 neun Jahre später. Bereits in der ersten Szene tritt Elisabeth als junge Frau auf, die bemüht ist, die Barbarei der Enthauptung des Königs zu verhindern.

Beide Vorgänge, das Streben nach politischem Einfluss und das zwangsläufige Scheitern dieses Strebens aufgrund der eigenen Rolle, wiederholen sich im Stück. Es sind Momente, die, wie wir aus Briefen wissen, Annemarie Schwarzenbach aus ihrem eigenen Leben nur zu gut kannte: einerseits immer wieder aufs blosse Frausein und die eigene Schönheit reduziert zu werden. Und andererseits die Ohnmacht angesichts der politischen Ereignisse vor der Haustür. Und noch ein dritter Aspekt, der Schwarzenbach ebenfalls zur Genüge bekannt war, findet Eingang in «Cromwell» – das Bestreben, zur Familie zu halten, trotz politischer Differenzen.

«Die lange Nacht der vergessenen Stücke. Swiss Edition». Samstag, 18. Juni, ab 16 Uhr. Eine Kooperation des Schauspiels Bern mit der Republik. Hier finden Sie alle Details. Und hier gibts die Tickets.

1. Der Wille

Bereits in der ersten Szene des Stücks «Cromwell» sucht Cromwells Tochter Elisabeth mit Karl I. das Gespräch, obwohl ihr Vater zu den Unterzeichnern des Todesurteils des Königs gehört. Zuvor hat sie noch versucht, Karls Sohn auf ihre Seite zu ziehen, mit dem Ziel, die Wogen zwischen dem König und Oliver Cromwell zu glätten. Als Elisabeth später persönlich mit Karl I. spricht und hört, dass er den Kopf verlieren soll, wendet sie sich zum ersten Mal gegen die barbarischen Pläne ihres Vaters.

Elisabeth: (leise, sehr gespannt) Nein, nein – Man wird Sie retten, Karl –

Karl: Retten? Sie?

Elisabeth: Niemand wird etwas dagegen haben. Warum verzichten Sie so rasch? Das ist nicht nötig. Ich habe Freunde, Sir, die mir ergeben sind – man wird Pferde beschaffen, man wird die Wache bestechen, es gibt so viele Möglichkeiten! Man wird Ihnen die Uniform eines Soldaten geben, es wird Ihnen sehr gut stehen – dann, hinter dem Palast sind keine Wachen aufgestellt. Man könnte durch den Park –

Dieses zugegebenermassen etwas naive Fluchtvorhaben Elisabeths ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie sehr sie mit Cromwells strategischen Plänen hadert. Als ihr Vater später an die Macht kommt und immer tyrannischer auftritt, wird die Spannung zwischen der familiären Loyalität und Elisabeths eigenen Vorstellungen davon, was politisch richtig wäre, stärker. Sie sympathisiert zum Beispiel mit den Ansichten des demokratischen Aufrührers John Lilburne, der zum ärgsten Widersacher ihres Vaters wird. Schwarzenbach bringt das einmal mit der schönen Feststellung Elisabeths auf den Punkt:

Elisabeth: Ich finde, dass alles, was er predigt, beinahe richtig ist. Und mehr kann man in einer so unvollkommenen Welt doch nicht verlangen!

Ausrichten kann Elisabeth leider dann doch nicht viel, von Beginn des Stücks an sind ihre Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Der Fluchtplan für den König beispielsweise wird nicht umgesetzt, die Enthauptung nicht verhindert. Zu allem Übel missversteht der König auch noch Elisabeths Bestreben, ihm aus der Patsche zu helfen, als sexuellen Annäherungsversuch. Der Dialog der beiden …

Elisabeth: Wenn ich wieder gut machen könnte …

Karl: (ist aufgestanden und neigt sich über ihren Stuhl) An mir wieder gut machen? …

… ist nicht ohne Witz. (Zumal Elisabeth für die Anmache in keiner Weise empfänglich ist.) Wo wir dann beim zweiten interessanten Aspekt wären: der Tatsache, nicht aus der eigenen Haut zu können.

2. Die Rolle

Elisabeth Claypole, geborene Cromwell, wird während des ganzen Stückes teilweise wörtlich daran erinnert, dass sie nur eine Frau ist und deswegen politisch nichts ausrichten kann. Was, siehe Beispiel oben, nicht bedeutet, dass sie nicht gewillt wäre, es zu tun.

Interessant daran ist, wie Schwarzenbach die Passivität, zu der Elisabeth aufgrund ihres Geschlechts und der Umstände der Zeit – Frau sein im 17. Jahrhundert – gezwungen ist, zur Darstellung bringt. Elisabeth spielt mit ihrer Rolle und weiss sie dort für sich zu nutzen, wo es für sie von Vorteil ist. Alle liegen Elisabeth Claypole zu Füssen. Der König findet sie bezaubernd, der Vater vertraut ihr als Gesprächspartnerin, ein Berater des Vaters ist hoffnungslos in sie verknallt, und Elisabeth überlegt schon mal kurz, ob sie ihn zum Mord anstiften soll.

Einmal, ohne strategische Hintergedanken, aus Langeweile und Lust, verführt die verheiratete Mittzwanzigerin Elisabeth einen 17-jährigen Soldaten. Die Szene, in der sie von der Hinrichtung des Soldaten durch ihren Vater erfährt, ist eine der stärksten des Stücks, weil Schwarzenbach szenisch die ganze Ohnmacht Elisabeths zu übersetzen weiss, ohne sie ausbuchstabieren zu müssen.

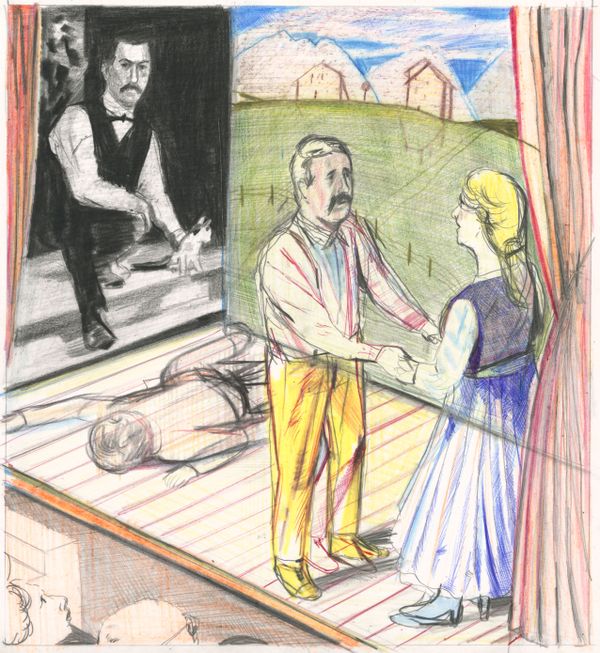

In der Szene probiert Elisabeth zur Feier des Sieges von Oliver Cromwell gerade mithilfe ihrer Schneiderin ein neues Kleid an und hält die Arme ausgestreckt wie eine Anziehpuppe. Der Geistliche Hewitt kommt herein und berichtet Elisabeth von den Rebellen, die ihr Vater hat umbringen lassen – darunter Elisabeths ehemaligen Liebhaber.

Hewitt: Ein siebzehnjähriger Junge war darunter, den sie den Liebling des Heeres nannten –

Elisabeth: (stockt) Siebzehn Jahre alt? –

Hewitt: (bekümmert) ja – es ist schrecklich –

(Elisabeth hält die Arme immer noch ausgebreitet. Sie steht in unveränderter Haltung)

Elisabeth: (Zur Schneiderin) Ziehen Sie mir doch das Kleid aus –

Schneiderin: (öffnet einige Haften) So geht es nicht –

Elisabeth: Ich wusste gleich, dass es zu eng ist. Das kann ich nicht brauchen. – Hewitt! –

Hewitt: (kommt wieder zurück, beunruhigt) Fehlt Ihnen etwas?

(…)

Elisabeth: Wie sagten Sie hiess der Junge?

Hewitt: (bestürzt und schonend) Ich weiss nicht, wie er hiess. Man nannte ihn den Liebling des Heeres –

Elisabeth: Dann muss er sehr reizend gewesen sein –

(Sie wirkt mit ihren ausgestreckten Armen wie leblos)

Schneiderin: (verzweifelt) Aber so geht es nicht –

Elisabeth: (lässt plötzlich die Arme sinken) Nein, so geht es nicht …

Elisabeth begreift sofort, dass der 17-jährige Soldat, den sie «Liebling des Heeres» nannten, eigentlich ihr Liebling war. Ihre nach aussen aufrechterhaltene, emotionale Gefasstheit, die im Widerspruch zum Entsetzen steht, das sie spürt, drückt Schwarzenbach durch die skurrile Situation des Angekleidetwerdens einmalig aus. Wer sich nicht rühren kann, kann nicht körperlich reagieren auf das, was mitten ins Herz trifft.

Elisabeth bleibt nur das: dumm dazustehen. Oder eher, allein dazustehen.

3. Die Familie

Die dritte Thematik, die sich durchs Stück zieht, ist das komplizierte Verhältnis Elisabeths zu ihrem Vater und damit zu ihrer Familie. Auch wenn sie sieht, dass seine ehemaligen Mitstreiter sich von ihm abwenden, auch wenn sie nicht richtig findet, dass er das Parlament auflöst und blutige Massaker begeht – er ist trotz allem ihr Vater, von dem sie sich nicht lösen will. In einem Gespräch mit ihrem Verehrer Francis Skippon fasst sie ihr Los einmal so zusammen:

Elisabeth: Hast du denn nicht gemerkt, dass ich selbst gar kein Schicksal habe, sondern nur den Schatten von Cromwells Schicksal?

Skippon: Es ist wahr –

Elisabeth: Immer wenn er gezwungen wird, ungerecht zu sein oder Blut zu vergiessen oder sich neue Feinde zu verschaffen –

Skippon: Immer mehr Feinde –

Elisabeth: – dann muss ich ihm in den Weg treten –

Skippon: (laut) Es ist wahr –

Elisabeth: – und immer muss ich es vergeblich tun, denn er handelt so, wie er handeln muss – selbst wenn es falsch und sündhaft ist.

Hier redet sich Elisabeth natürlich geschickt heraus: «Er handelt so, wie er handeln muss», diese Bemerkung macht sie zu einem Zeitpunkt, als Cromwell seine Brutalität schon lange bewiesen hat. Aber sie beschliesst, die Augen in jedem Fall zuzudrücken.

Ein Fall von kindlicher Liebe? Oder von feigem Selbstbetrug?

Schwarzenbachs heimliche (oder nicht ganz so heimliche) Protagonistin ist keine reine Identifikationsfigur. Sie ist nicht integer. Anders als die Autorin Annemarie Schwarzenbach bekennt ihre Figur Elisabeth nicht offen, was sie von der antidemokratischen Einstellung ihrer Familie hält, keine (durchgeführte) Handlung drückt ihre Ablehnung aus. Mehr noch, irgendwann scheint Elisabeth sogar davon überzeugt, es sei richtig, was der Vater tue. Die Familie geht über alles, auch über Mord.

Für Schwarzenbach wurde der Umgang mit ihrer Familie nach dem Jahr 1932, in dem sie das Stück schrieb, immer schwieriger, aber auch sie brach nie ganz mit ihr. Eine Aussöhnung konnte allerdings auch nie stattfinden. In Annemaries späten Briefen kann man lesen, dass der Rat der Mutter für sie stets von Wert war. Ihr Verhältnis zu ihrer Familie war facettenreicher als dasjenige ihrer Figur Elisabeth im Theaterstück: Es war real. «Cromwell» ist ein faszinierendes Zeugnis davon, wie wichtig – und vor allem wie früh schon alles dominierend – das komplexe Thema Familie für Schwarzenbach war.

Irgendwo dazwischen: Das eigene Schicksal

Elisabeth: Habt ihr alle geglaubt, dass ihr mit meinem Schicksal etwas zu tun habt?

Am Ende gelingt Elisabeth dann doch noch ein politischer Akt. Allerdings ist sie da schon tot. Der Vater hat gerade ein Angebot des im Exil lebenden Karls II. (des Sohnes des enthaupteten Karls I.) erhalten, der ihm einen Deal anbietet: Geld und Adelstitel für die Cromwell-Familie, wenn Oliver Cromwell den Thron an ihn und die Familie Stuart zurückgibt. Im Moment, als Oliver Cromwell die Karte mit dem Angebot erhält, trifft die Nachricht vom Tod seiner Tochter Elisabeth ein. Cromwell entscheidet sich in einer für ihn typisch wirkenden impulsiven Handlung, das Angebot auszuschlagen, weil er den Tod seiner Tochter als göttliches Zeichen liest. Sein liebstes Kind ist tot, da braucht er auf den Deal, der den Rest der Familie schützen würde, auch nicht mehr einzugehen. Seine ersten Worte, nachdem ihm die Nachricht vom Tod seiner Tochter überbracht wurde, sind diese hier:

Skippon: (stammelt) Sir –

Cromwell: Ich habe es gehört, Skippon. (stärker) Sorge dafür, dass die Karte an Karl Stuart zurückgesandt wird –

Skippon: Ja Sir –

Cromwell: Wie sie gekommen ist: Leer. (stark) Gott will nicht dulden, dass ich bestechlich werde!

Endlich bewirkt Elisabeth etwas. Allerdings etwas, das sie zu Lebzeiten kaum gutgeheissen hätte – vermutlich hätte sie, wie Schwarzenbach ihre Elisabeth zeichnet, ihrem Vater lieber geraten, den Kompromiss einzugehen und das Blutvergiessen zu beenden. Im Moment ihres Todes wird Elisabeth also politisch souverän, auch wenn das bedeutet, dass ihr Vater seine Tyrannenherrschaft fortsetzt. Sie erreicht das Gegenteil dessen, was sie wollte.

Die von Elisabeth zu Lebzeiten an einen Freund gestellte Frage: «Habt ihr alle geglaubt, dass ihr mit meinem Schicksal etwas zu tun habt?» erfährt ihre endgültige Antwort. Der Einzige, der Macht über Elisabeths Schicksal hatte, war, wie sie auch zuvor schon ahnte und aussprach, ihr Vater. Es ist eine süffisante, fast fatalistische Schlusspointe Schwarzenbachs. Wer weiss, aus welchem Gefühl heraus sie entstand.

Natürlich, man merkt dem Stück an, dass es nicht nur unveröffentlicht blieb, sondern auch nicht wesentlich überarbeitet wurde: Die Charaktere sind in ihren Entscheidungen innerhalb eines Dialoges manchmal wankelmütig, ihre oft nicht zu Ende ausgesprochenen Gedanken ergeben ein schnelles Hin und Her, dem man zeitweise schwer folgen kann. Ein Cromwell, der zu Beginn einer Sitzung mit dem Parlament noch ernsthaft erbleicht, weil ihm das Gebaren eines Militärdiktators vorgeworfen wird, lässt wenige Minuten später ein Parlamentsmitglied, das nicht mit ihm übereinstimmt, von Soldaten abführen.

Das sind jedoch Kleinigkeiten, die die Bedeutung des Stückes und der verhandelten Themenkomplexe, die gerade in heutigem Licht eine neue Relevanz erfahren, nicht mindern.

Das Ende

Schwarzenbachs eigenes Leben verlief ziemlich anders als das ihrer Elisabeth. Die meiste Zeit bis zu ihrem Tod lebte sie sehr selbstbestimmt. Ihre letzten Jahre waren allerdings von Phasen der Depression und starker Drogenabhängigkeit geprägt. Während sie die Reisen um die Welt unternahm, um gesund zu werden – oder eher, sich gesund zu arbeiten –, vergrösserte sich für Annemarie Schwarzenbach auch das Gefühl der Einsamkeit und der Hilflosigkeit angesichts der Kriegsgräuel und der Naziherrschaft über fast ganz Europa.

Annemarie Schwarzenbach starb 1942 an den Folgen eines Velounfalls. Ihr Grossneffe Alexis Schwarzenbach sagt heute, man habe sie nach ihrem Sturz falsch behandelt: und zwar nicht wie eine Verunfallte, die sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, sondern wie eine Patientin, die an Schizophrenie leidet – als schizophren war Schwarzenbach aufgrund ihrer Homosexualität eingestuft worden. Als sie sich nach dem Velounfall verwirrt zeigte, bekam sie ohne das Wissen der Familie Schocktherapien, weil man glaubte, die Verwirrung rühre von einer psychischen Erkrankung her.

Schliesslich konnte die Mutter sich durchsetzen und ihre Tochter aus der Klinik holen, handschriftliche Briefe aus dieser Zeit belegen den desaströsen körperlichen Zustand, in dem sie sich befunden haben muss. Annemarie Schwarzenbach starb zwei Monate nach dem Velounfall, im November 1942, in ihrem Haus in Sils.

Es ist eine beinahe unwirkliche Parallele zu ihrer Figur Elisabeth, deren Tod sie zehn Jahre zuvor im Theaterstück beschrieb. Annemarie Schwarzenbach ist vermutlich deshalb so früh gestorben, weil die Kontrolle über ihr Schicksal im Moment ihres Todes nicht bei ihr lag, sondern in den Händen von anderen.

Den grössten Einfluss auf das eigene Leben aber, das drückte Schwarzenbach in ihrer Figur Elisabeth bereits zehn Jahre früher aus, hat immer noch die eigene Familie. Oft bis über den Tod hinaus.

Zur weiteren Literatur von und über Annemarie Schwarzenbach

Alexis Schwarzenbach: «Die Geborene. Renée Schwarzenbach-Wille und ihre Familie». Scheidegger & Spiess, Zürich 2005. 512 Seiten, vergriffen. Gebraucht erhältlich.

Charles Linsmayer: «Annemarie Schwarzenbach». Elfundzehn, Zürich 2021. 224 Seiten, ca. 36 Franken.

María Castrejón, Susanna Martín: «Annemarie». Comic-Biografie von Annemarie Schwarzenbach. Lenos, Basel 2022. 164 Seiten, ca. 35 Franken.

Annemarie Schwarzenbach: «Das glückliche Tal». Lenos, Basel 2022. 183 Seiten, ca. 16 Franken.

Annemarie Schwarzenbach: «Alle Wege sind offen. Die Reise nach Afghanistan 1939/1940». Lenos, Basel 2021. 344 Seiten, ca. 33 Franken.

Annemarie Schwarzenbach: «Romane». Lenos, Basel 2014. 429 Seiten, ca. 23 Franken.

Annemarie Schwarzenbach: «Eine Frau zu sehen». Kein & Aber, Zürich 2020. 112 Seiten, ca. 14 Franken.