«Sobald dich die Leute verrückt nennen, bist du frei»

Viele Kosovarinnen sind gut ausgebildet. Doch es fehlt an Jobs, und konservative Familienstrukturen prägen noch immer das Zusammenleben. Feministinnen rütteln an den Traditionen und leisten gerade auch bei Männern Überzeugungsarbeit. Teil 2 der Serie «Der feministische Balkan».

Von Adelina Gashi, Marguerite Meyer (Text) und Ilir Tsouko (Bilder), 05.04.2022

Zu Ferienzeiten surrt das sonst etwas verschlafene Pristina. Dann ist die Hauptstadt Kosovos voller Touristen – zumeist auf Zweitheimatbesuch. In Kosovo selber leben rund 1,8 Millionen Menschen. 800’000 Kosovo-Albanerinnen leben in der Diaspora, ein Grossteil davon in der Schweiz und in Deutschland. Diese sind es auch, die ihren Verwandten Geld schicken oder es im Sommerurlaub in Pristina ausgeben.

Die Leute hier sind darauf angewiesen – die Arbeitslosigkeit beträgt rund 25 Prozent. Bei den Jugendlichen finden rund die Hälfte keine Stelle. Wer kann, geht zum Studieren oder Arbeiten ins Ausland.

Mirishahe Syla ist eine von denen, die weggegangen, aber wieder zurückgekommen sind. Die 28-Jährige stammt aus der Kleinstadt Lipjan in Kosovo – «Mutter Hausfrau, Vater auf dem Bau» – und schloss als Erste in der Familie eine Universität ab. Sie spricht lebhaft und lacht viel. «Nennt mich Miri!», hatte sie gleich zu Beginn unseres Treffens in einem Café gesagt.

Nach ihrem Bachelor in Pristina wollte Mirishahe Genderstudies belegen. Das gab es in Kosovo allerdings nicht, also arbeitete sie auf ein Stipendium hin und ging damit in die USA, nach Iowa: «Das Studium war fantastisch! All diese Dinge aus dem Alltag, über die du dein ganzes Leben nachgedacht hast – und dann zu merken: Sie sind tatsächlich von Bedeutung. Und Menschen studieren sie.»

Mirishahe erzählt, wie sie zum ersten Mal «A Room of One’s Own» («Ein Zimmer für sich allein») von Virginia Woolf gelesen habe. Dieses Plädoyer für die Unabhängigkeit von Frauen sei eine kleine Offenbarung gewesen. Woolf beschreibt darin, wie unterschiedlich Männern und Frauen das Essen aufgetischt wird. «Ich wuchs in einer traditionellen Familie auf. Meine Mutter und Tanten kochten. Dann brachten sie den Männern das Essen. Falls es Reste gab, assen sie diese», sagt sie. «Du merkst als Kind, dass da etwas nicht stimmt. Du hast zwar keine Ahnung von Begriffen wie Unterdrückung oder Geschlechternormen. Du weisst nur: Sie ist ein Mensch, er ist ein Mensch. Sie kocht, er isst. Das ergibt keinen Sinn!»

Mirishahe hat in den letzten Jahren mit ihrer Familie viel diskutiert. Dass sie die traditionelle Frauenrolle verweigerte, sorgte für Unverständnis: «Einmal waren wir bei meinem Onkel zu Besuch. Er sagte zu mir, ich solle den Tee servieren. Ich sagte: sicher nicht.» Und dann? «Sagte er: Schau, du kannst werden, was du willst, von mir aus kannst du die Präsidentin werden, aber zu Hause bist du eine Frau. Es ist hart und anstrengend, sich ständig diesen kleinen Dingen zu entziehen. Aber am Schluss lassen sie dich einfach sein.»

Die ständigen Auseinandersetzungen sorgten für Distanz zwischen Mirishahe und ihre Familie, zumindest eine Zeitlang. «Das Gute ist: Wenn du erst mal das schwarze Schaf der Familie bist, kannst du wirklich machen, was du willst.» Sie lacht. «Sobald dich die Leute verrückt nennen, bist du frei.»

Serie «Der feministische Balkan»

Was bedeutet Feminismus auf dem Balkan? Wie organisieren sich Frauen in Serbien, in Kosovo, in Albanien? Eine dreiteilige Reportage aus Ländern, die nicht nur autokratische Spitzenpolitiker mit chauvinistischer Agenda haben. Sondern auch junge Menschen, die alte Zöpfe nicht abschneiden, sondern neu flechten wollen. Zur Übersicht.

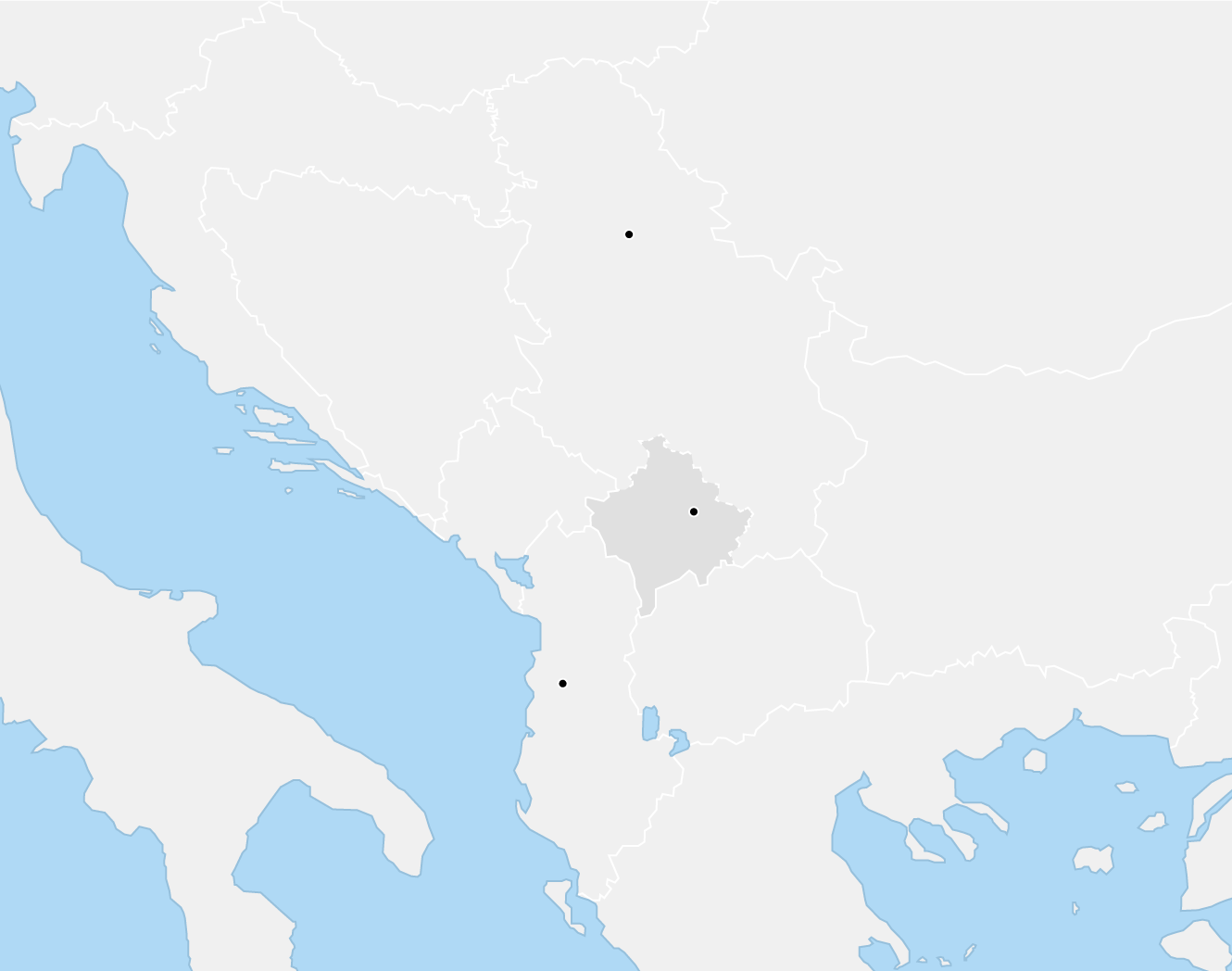

Ungarn

Slowenien

Kroatien

Rumänien

Belgrad

Bosnien-

Herzegowina

Serbien

Montenegro

Pristina

Bulgarien

Kosovo

Adriatisches Meer

Nordmazedonien

Tirana

Italien

Albanien

Griechenland

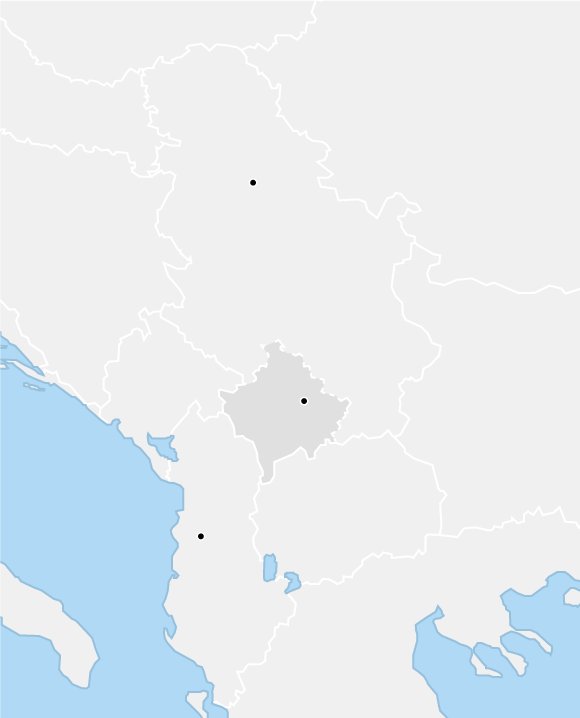

Ungarn

Rumänien

Kroatien

Belgrad

Bosnien-

Herzegowina

Serbien

Montenegro

Pristina

Bulgarien

Kosovo

Adriatisches

Meer

Nordmazedonien

Tirana

Albanien

Griechenland

Heute wohnt Mirishahe wieder bei ihrer Familie, mit ihren Eltern und einem Teil ihrer Geschwister. «Ich musste nicht zurückkehren, ich wollte es. Und vielleicht ist diese Autonomie über das eigene Handeln der zentrale Punkt.» Sie sei nach Kosovo und in ihr Umfeld zurückgekehrt, weil sie etwas voranbringen wollte: «Manchmal musst du diejenige sein, die sagt: Nein, das ist nicht richtig, das ist nicht fair. Ich weiss es besser, ich habe mich damit auseinandergesetzt und das studiert.»

Sie musste aber auch lernen, den Leuten dort zu begegnen, wo sie stehen, was manchmal ein schwieriger Prozess war. «Als Kinder kauften wir zum Internationalen Frauentag am 8. März immer Geschenke für die Mütter. Irgendwann entschied ich, meiner Mutter kein Geschenk zu kaufen. Weil ich nicht einsah, warum wir nur diesen einen Tag feiern sollten und an den restlichen Tagen die Bedürfnisse von Frauen ignoriert werden.» Und so habe sie ihrer Mutter kein Geschenk gemacht – und diese damit tief verletzt.

In Kosovo ist es nicht ungewöhnlich, dass mehrere Generationen in einem Haushalt zusammenleben. Das hat nicht nur mit einer patriarchalen Mentalität zu tun: Die Familie und erweiterte Verwandtschaft ersetzt teilweise fehlende wirtschaftliche wie auch soziale Sicherheit.

«Generell sind in kleinen Ländern, in denen staatliche Strukturen lange instabil waren oder man dem Staat misstraut, die Familienstrukturen stärker», sagt Politikprofessorin Aida Hozić von der Universität Florida, die sich intensiv mit Fragen der internationalen Sicherheit insbesondere auch nach den Balkankriegen auseinandersetzt.

Dass man dem Staat halbwegs vertrauen kann, ist in Kosovo ein relativ neues Gefühl. Während des Kosovokrieges 1998/1999 starben oder verschwanden über 13’000 Kosovo-Albanerinnen, rund eine Million flohen oder wurden vertrieben.

Bereits ein Jahrzehnt zuvor hatte der autoritäre serbische Präsident Slobodan Milošević die Autonomie der Region Kosovo – die innerhalb Jugoslawiens zur Sozialistischen Republik Serbien gehörte – massiv zurückgestuft. Die albanische Sprache wurde in Schulen verboten. Kosovo-Albaner verloren ihre Stellen in der Verwaltung. Kosovarische Institutionen wurden aufgelöst, Gelder gekürzt. Parallel dazu versuchte der damalige kosovarische Präsident Ibrahim Rugova eine Schattenregierung aufrechtzuerhalten, während die Kämpfer der kosovarische Befreiungsbewegung UÇK in den bewaffneten Widerstand gingen.

Krieg und Wirtschaftskrise zeigen bis heute Nachwehen. Im Zentrum von Pristina steht das Denkmal Heroinat, es ist ein Frauenkopf im Relief und besteht aus 20’000 Eisenstiften – für schätzungsweise 20’000 vor allem von serbischen Soldaten vergewaltigte Frauen im Kosovokrieg.

«Oft wird Sicherheit als die blosse Abwesenheit von Krieg und Waffen gedacht», sagt Professorin Hozić. «Gut, man hat der UÇK zum Beispiel die Waffen weggenommen. Aber gleichzeitig tut man alles dafür, Kosovo zu militarisieren.» Es sei ein grosses Problem, wenn Sicherheit nach Kriegen jeweils bloss militärisch verstanden werde. Oft fehle Nachkriegsordnungen die weibliche Perspektive. Für Frauen – aber nicht nur – kann Sicherheit nämlich auch bedeuten: Gute Ausbildungen, gute Jobchancen, niederschwelliger Zugang zu Gesundheitsangeboten.

Zwar sind viele junge Kosovarinnen heute gut ausgebildet. Doch die Chance, mit einem Abschluss in der Tasche einen Job zu finden, ist gering. Und so versuchen viele, den Fachkräftemangel in Mittel- und Westeuropa für sich zu nutzen und wandern aus. Wer bleibt und Arbeit findet, ist entweder bei den internationalen Organisationen tätig, die sich zu Dutzenden angesiedelt haben, oder sie kommen im informellen Sektor unter: Rund 30 bis 40 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten ohne Vertrag – und folglich ohne Sozialleistungen.

Einspringen müssen dann Familienmitglieder.

Die fehlende Verlässlichkeit von Institutionen und Korruption führen dazu, dass tradierte Gefüge und Rollenbilder bestehen bleiben. Fehlende Renten, Krankenkassen und Gesundheitssystem: Es sind die Frauen, die sich um Kinder, Haushalt und ältere Familienmitglieder kümmern. Nur rund 20 Prozent der Frauen in Kosovo sind erwerbstätig.

Mirishahe Syla berät heute Organisationen bei ihren Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung von Frauen auf dem Land. Für sie ist klar: «Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist der wichtigste Punkt für Frauen in Kosovo.»

Dabei ist die Erbschaftsfrage eine der grössten Hürden. Gesetzlich wird im Erbrecht nicht zwischen Söhnen und Töchtern unterschieden. Und doch wird patrilinear vererbt – Töchter und Witwen erhalten nur einen Bruchteil der Immobilien und des Landbesitzes, wenn überhaupt. Manchmal wird ihnen das Erbe vorenthalten, manchmal geben sie es von sich aus ab. Mirishahe erklärt: «Frauen sagen sich selbst: Ich gehe aus der Familie und lebe dann sowieso mit jemandem, der sich um mich kümmert. Mein Bruder wird die Eltern versorgen müssen, er braucht die Erbschaft.»

Traditionell war es so, dass Töchter bei der Heirat in die Obhut des Ehemanns kamen – und die Söhne mussten sich als neues Familienoberhaupt um die Familie kümmern. «Es ist ein sensibles Thema», sagt Mirishahe. «Vor allem, wenn man mit Männern spricht. Weil sie das Gefühl haben, du nimmst ihnen etwas weg. Sie sagen: Ihr Frauen seid doch privilegiert, denn jemand muss sich um euch kümmern.»

Der Druck auf die Männer ist gross. Zusätzlich leiden sie unter Kriegstraumata, sagt Professorin Aida Hozić. «Nach Krieg und Konflikt hat man da Männer, die sich entweder viel Macht aufgebaut haben. Oder die selber zu Opfern geworden sind – und die deswegen noch anfälliger sind für Alkoholmissbrauch oder Gewalt.»

Mirishahe kennt diesen Druck auf die Männer aus der eigenen Familie. «Wenn ich daran denke, wie mein Vater früher vom Bau kam – er arbeitete von früh bis spät, zu einem tiefen Lohn. Und musste für die ganze Familie Verantwortung tragen.» Besucht sie heute als Beraterin Familien, betont sie insbesondere auf dem Land, dass es ihr nicht nur um Frauen gehe: «Manchmal muss ich mit dem Familienoberhaupt sprechen. Ich erkläre ihm dann, wie die Männer in seiner Familie auch davon profitieren würden, wenn die Frauen unabhängiger wären. In manchen Kontexten kannst du halt nicht einfach sagen: Du, das ist eine Menschenrechtsverletzung, es ist mir egal, woran du glaubst.» Adressatenbezogene Kommunikation nennt sich das in Fachkreisen.

Eine Jugend in Kosovo – das bedeutet aber nicht nur Arbeitslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven. Inzwischen gibt es viele kleine, kreative Nischen und Initiativen: Jazzbars, multimediale Theater, Literaturtage. Das Dokumentarfilmfestival Dokufest in Prizren hat mittlerweile internationale Strahlkraft. In Pristina knallt einem an einer gut besuchten Strasse ein Wandgemälde in kräftigen Farben ins Auge. Es ist von der kosovarisch-isländischen Künstlerin Fitore Alísdóttir Berisha. Neben einem Frauenkopf steht ein Gedicht der Anthropologin, Aktivistin und Poetin Elife (Eli) Krasniqi:

më presin shoqet

aty n’agimet nandorit të ngrohtë

në buzëmbramjet e freskëta të qytetit

i pijmë frikët e i zgjidhim nyjet

e rritës e rinisë,

per demonstratat e dashnitë e humbuna,

i fshehim lotët me syze dielli,

ia dhurojmë qytetit skutat e shpirtit

me të qeshuna e dalldi

tu ia puthë krahët njëna-tjetrës

Meine Freundinnen warten auf mich

Dort, in der Morgendämmerung des warmen Novembers

An den frischen Nächten der Stadt

Trinken wir die Ängste aus

und beschäftigen uns mit den Knotenpunkten von Wachstum und Jugend

für Demonstrationen und verlorene Lieben

Mit Sonnenbrillen verstecken wir unsere Tränen!

Wir geben der Stadt das Refugium unserer Seelen

mit Lachen und Verrücktheit

während wir uns gegenseitig die Arme küssen.

Feministisches Engagement ist in Kosovo nichts wirklich Neues. «Sie haben sich vielleicht nicht Feministinnen genannt, aber sie waren es», hatte uns Mirishahe über frühere Aktivistinnen erzählt. In den 1990er-Jahren während der Unabhängigkeitsbewegung operierte die Mother Teresa Society in der Schattenregierung als De-facto-Gesundheitsministerium und führte ein Netz an Gesundheitszentren in privaten Haushalten – die Hälfte des medizinischen Personals bestand aus Frauen. Frauen unterrichteten die Kinder versteckt in Stuben. Und in der umstrittenen Widerstandsbewegung UÇK, die zunächst für ihre Entschlossenheit und später für manche Kriegsverbrechen bekannt wurde, waren Frauen nicht nur als Helferinnen aktiv, sondern einige auch als Kämpferinnen.

Die jüngere Geschichte Kosovos ist voller Aktivistinnen, die als umherreisende Hebammen, Vermittlerinnen oder Juristinnen tätig waren. Und schon im antifaschistischen Widerstand des Zweiten Weltkriegs waren Frauen aktiv, oftmals schon Mädchen. Ihre Geschichten gingen vergessen, doch seit einigen Jahren erleben sie eine Aufarbeitung.

Die doktorierte Anthropologin Elife Krasniqi hatte für ihre wissenschaftliche Arbeit die Geschichte der Ilegalja untersucht – einer illegalen Untergrundbewegung. Die Frauen der Ilegalja-Bewegung der 1970er- und 1980er-Jahre genossen grosses Ansehen in der Bevölkerung für ihren Widerstand gegen die serbische Repression.

Und zu Beginn des Kosovokriegs im Jahre 1998 zogen 12’000 Frauen in der Region Drenica auf die Strasse, in der Hand hielten sie alle einen Laib Brot. Es war ein Hilferuf an die internationale Gemeinschaft nach dem Massaker in Prekaz, bei dem mindestens 60 Menschen vom serbischen Militär getötet worden waren. Dieser Moment ging in Kosovo in die Geschichte ein – als «Brotprotest von Drenica».

Der öffentliche Respekt für die widerständigen Frauen liess sich jedoch nicht in das Private übersetzen, schreibt Eli Krasniqi. Der nationale Beitrag von Frauen wurde so lange unterstützt, solange er keine Bedrohung für die Dominanz und die Macht von Männern darstellte, so Krasniqi: «Macht kommt mit Privilegien – und diese werden selten freiwillig abgegeben.» Kosovarinnen rüttelten mit ihrer Rebellion an tief verankerten kulturellen und sozialen Strukturen, die Männer in der Vergangenheit begünstigt hatten.

Die Ilegalja ebnete den Weg für die kosovarischen Aktivistinnen von heute. Der Krieg liegt über zwei Jahrzehnte zurück, nun ist das Streben nach Gleichstellung in den Fokus gerückt. Es sind Aktivistinnen, die sich, wie Mirishahe, an den patriarchalen Familienstrukturen abarbeiten. Frauen, die auf die Strasse gehen und lautstark Femizide anprangern und betrauern. Sie sind es, die ein wachsames und kritisches Auge auf die staatlichen Institutionen werfen, und nach Gerechtigkeit rufen.

Wir spazieren durch Pristinas Innenstadt, vorbei an gut besuchten Cafés, auf den Menükarten stehen Quinoa-Salat und Avocado-Toast. Kosovo will dem Rest von Europa in nichts nachstehen. Abschütteln kann die Stadt ihr Erbe jedoch nicht ganz. Mittendrin steht ein komplett verglastes, brutalistisches Betongebäude. Es ist der ehemalige Palast der Jugend und des Sports. Seit dem Bau 1975 hat es an Prunk eingebüsst, eine Staubschicht verwehrt den Blick hinein. Im Erdgeschoss befindet sich eine Shoppingmall. Vor dem Bauwerk stehen farbige Lettern Spalier: NEWBORN, steht dort seit der Ausrufung der Republik am 17. Februar 2008 in Grossbuchstaben. Als wolle das Land durch die Skulptur zeigen: Wir haben die Vergangenheit hinter uns gelassen, jetzt ist Neuanfang, Moderne.

Doch nur wenige hundert Meter vom Zentrum entfernt sind die Strassen noch unasphaltiert. Hier stehen Börek-Bäckereien und Teestuben, in denen Çaj Rusi (russischer Tee) und türkischer Kaffee serviert wird, sonst nichts.

Vor einem Schaufenster, hinter dem eine korpulente Frau an einem kleinen Holztisch sitzt und konzentriert an einem Kleidungsstück näht, bleiben wir stehen. Als wir eintreten, rückt sie ihre randlose Brille zurecht und lässt uns auf Albanisch wissen: «Ich bin gerade noch beschäftigt, komme gleich zu euch.» Als die Kundin – eine junge Kosovarin aus den USA, die ihr Kleid für ihre bevorstehende Hochzeit anpassen lassen will – das Geschäft verlässt, zündet sich die Schneiderin eine Zigarette an und setzt sich zurück an ihren Arbeitstisch. «Ich arbeite schon seit dreissig Jahren in diesem Beruf. Mit diesem Geld habe ich die Ausbildung meiner beiden Söhne finanziert», erzählt die 60-jährige Qamile Musa. Nach dem Krieg eröffnete sie in Pristina ihre eigene Schneiderei. Ihr Mann ist mittlerweile pensioniert, kümmert sich zu Hause um den Haushalt, während sie arbeitet. «Warum auch nicht? Frauen und Männer müssen überall gleichberechtigt sein. Hausarbeit ist auch Arbeit», sagt sie.

Ihre Söhne haben beide einen Uniabschluss; der Ältere hat inzwischen eine Textilfabrik in Gjakova, einer Stadt im Südwesten des Landes. «Ich bin stolz auf unser Familienunternehmen. Auch weil ich weiss, dass ich meine Söhne dabei unterstützt habe, es so weit zu schaffen.»

Qamile drückt ihre Zigarette aus. Die Nähmaschine beginnt wieder zu rattern, routiniert hält die Schneiderin das Kleid einer Kundin unter die Nadel. Sie sagt: «Nach dem Krieg standen wir vor dem Nichts. Mir war es wichtig, dass wir uns unsere Unabhängigkeit wieder erarbeiteten.»

Ihre Schneiderei trägt den albanischen Frauennamen Zana. «Ich habe keine Töchter. So habe ich wenigstens meinem Geschäft einen weiblichen Namen gegeben. Und ausserdem gibt es nicht so viele Schneidereien, die nach Frauen benannt sind», sagt Qamile. Ihr Mann tritt ins Geschäft ein; kurzer Wortwechsel. «Ich bin stolz auf meine Frau», sagt er.

Wir verabschieden uns und spazieren zurück Richtung Zentrum. Hier fallen uns die vielen aufgesprayten Slogans an den Wänden der Innenstadt auf:

«Gleichstellung in Institutionen, am Arbeitsplatz und beim Erben»

«Warum der Name des Vaters und nicht der Mutter?»

«Frauen, revoltiert!»

Eine, die mit Mitstreiterinnen nachts unterwegs ist und ähnliche Graffitis sprayt, ist Trina Binaku. Wir begleiten die 25-Jährige am nächsten Tag im Taxi auf ihrem Heimweg von der Arbeit. Die Studentin der Kulturanthropologie lebt mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern in einem Einfamilienhäuschen etwas ausserhalb der Hauptstadt.

Trina ist Teil des «Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist», dem «Kollektiv für feministisches Denken und Handeln». Es besteht aus einem halben Dutzend junger Frauen und ist eher lose organisiert: «Wenn wir mehr Leute für Aktionen oder Proteste brauchen, rufen wir unsere Kontakte an.» Es gibt in Kosovo mehrere solcher kleinen Kollektive, sie sind nicht unter einer Dachorganisation vereint, aber stehen in Verbindung zueinander. Trina mag keine Details zu den Sprayaktionen geben. Doch ihre Gruppe ist vernetzt mit anderen feministischen Zellen in anderen Städten in Kosovo – und wird quasi auf Auftrag dieser lokalen Kolleginnen aktiv. «Wir finden gemeinsam mit den Frauen heraus, was die grösste Herausforderung vor Ort ist – und dann sprayen wir einen spezifischen Slogan.»

Trina, die selber von sich sagt, sie komme aus einer Mittelstandsfamilie und sei mit ihrer Ausbildung sehr privilegiert, spricht oft von Klassenkampf. Früher sei sie in einigen linksradikalen Gruppierungen gewesen – doch mit der Zeit habe sie sich damit nicht mehr identifizieren können: «Die meisten aktivistischen Männer sind sehr belesen und kennen die ganze linke Theorie auswendig. Aber sie schaffen es nicht, persönliche Erfahrungen als politische Erfahrungen zu sehen.» Die Solidarität von feministischen Aktivistinnen sei so stark spürbar, weil man gemeinsame Unterdrückungen erfahren habe. «Diese emotionale Verbindung macht wirklich einen Unterschied. Es sind nicht immer die grossen Theorien – es sind in Wahrheit diese kleinen Dinge.»

«Hier in Kosovo haben wir progressive Gesetze und eine sehr konservative Gesellschaft», sagt Trina. So würden sich viele Frauen im Falle von sexueller Gewalt gar nicht erst zur Polizei getrauen. Vor kurzem wurde ein Fall publik, wo ein Polizist erst eine Minderjährige vergewaltigt und geschwängert hatte – und sie danach zu einer Abtreibung nötigte.

In der Politik haben Frauen grosse Schritte gemacht. So hatte Kosovo 2011 mit Atifete Jahjaga seine erste Präsidentin. Seit einigen Jahren können sich Opfer von Vergewaltigungen während des Krieges registrieren – das bedeutet für viele nicht nur eine Anerkennung ihres Leids, sondern auch das Recht auf eine kleine monatliche Kompensation.

Auf Parteilisten für Parlamentswahlen gibt es eine verbindliche Geschlechterquote von 30 Prozent – diese gilt auch für Männer. Seit den letzten Wahlen sitzen rund 40 Prozent Frauen im Parlament. Ein Drittel aller Ministerien der neuen Regierung von Premier Albin Kurti sind von Frauen besetzt.

Die neue Präsidentin Vjosa Osmani tritt selbstbewusst auf. «In einer patriarchalen Gesellschaft werden Frauen Steine in den Weg gelegt. Mir ist es wichtig, diese Steine wegzurollen, damit es unsere Töchter und deren Töchter irgendwann einmal besser haben», sagte sie letzten Sommer im Interview mit der Republik. Im Wahlkampf war sie trotzdem sexistischen Sprüchen ihrer Gegner ausgesetzt.

Wir unterhalten uns mit Trina darüber, ob es unterschiedliche Themen bei Feministinnen auf dem Balkan und in Westeuropa gibt. «Wir sprechen gerade mehr über häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung. Klar, ihr habt auch Femizide, aber ich habe das Gefühl, in Westeuropa geht es in den Diskussionen oft mehr um Schönheitsnormen und ähnliches», sagt sie vorsichtig. «Mein Eindruck ist, dass Frauen in Westeuropa generell eher casual unterwegs sind.» Vielleicht lege man in Kosovo mehr Wert auf Äusserlichkeiten: «Gut und gepflegt auszusehen, das hat etwas mit sozialem Status zu tun.»

Von Vorschriften, wie eine Feministin auszusehen habe, hält Trina nicht viel. «Wenn jemand dir sagen will, wie du aussehen sollst oder deswegen über dich urteilt, ist das ja wie das Patriarchat.» Es könne schon sein, dass sich Frauen generell nach dem männlichen Blick richten. Aber das sei jetzt wirklich nicht das Thema. «Man will uns glauben machen, beim Feminismus gehe es um Make-up oder nicht. Doch das lenkt uns nur von unserem Fokus ab. Wir sollen darüber diskutieren, ob man Eyeliner trägt oder nicht, wirklich? Solchen Leute sage ich: ‹Geht bitte einfach weg!›», schliesst sie und lacht.

Am nächsten Morgen stehen wir früh auf – denn am Nachmittag fahren keine Busse mehr von Pristina in die albanische Hauptstadt Tirana. Der Reisebus ist aus den 1990er-Jahren und klappert in der Mittagshitze, während wir über das albanische Gebirge kurven. Vor dem Fenster ziehen weiss leuchtende Felsen und steil abfallende Schluchten vorbei, bis zur Autobahn im Tal.

Und irgendwann, während wir auf einer einspurigen Strasse an Dörfern und Kleinstädten vorbeifahren, beginnt der Verkehr zu stocken. Wir sind angekommen; die Hitze schlägt uns entgegen, als wir auf den staubigen Asphalt des Busbahnhofs hinaustreten. So beginnt die dritte und letzte Etappe unserer Reise – in Tirana.