Juden eigentlich unerwünscht

Bis heute hat Antisemitismus in Schweizer Ferienorten eine gewisse Tradition. Doch wer bloss Judenhasser anprangert, bleibt an der Oberfläche eines Problems, das letztlich die ganze Gesellschaft beschädigt.

Ein Essay von Alfred Bodenheimer, 02.08.2021

Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!

Im Sommer 2017 sorgte Ruth T. aus Arosa für einen Eklat, der es in die internationale Presse schaffte und auch die stellvertretende Aussenministerin Israels und den Schweizer Tourismusdirektor auf den Plan rief. Ruth T. hatte die «jüdischen Gäste» des von ihr betreuten Ferienhauses mit einem Aushang aufgefordert, vor der Benützung des Schwimmbeckens zu duschen, andernfalls dieses für ebenjene Gäste (und nur für sie) geschlossen würde. Natürlich verschwand das Plakat in Windeseile, es folgten die üblichen ungelenken Entschuldigungen und die Beteuerung der Aroser Tourismusdirektion, wie sehr man jüdische Gäste schätze.

Wie immer man die verstörende Aktion von Ruth T. bewerten mag, Antisemitismus in Schweizer Ferienorten hat eine gewisse Tradition.

Alfred Bodenheimer ist Professor für jüdische Literatur- und Religionsgeschichte an der Universität Basel. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Studien und unter anderem Herausgeber einer Geschichte der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. Bekannt geworden ist Bodenheimer als Autor von Kriminalromanen, die auch Milieustudien des Zürcher Judentums darstellen. Er lebt mit seiner Familie in Israel und pendelt zwischen Jerusalem und Basel.

Zwar darf man feststellen, dass die Schweiz nie die Auswüchse des sogenannten «Bäder-Antisemitismus» kannte, der in Deutschland oder Österreich im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu allen möglichen Massnahmen führte, mit denen jüdische Menschen von Feriendestinationen ferngehalten werden sollten.

Die teils ausgesprochen unfreundliche bis feindliche Atmosphäre in den Ferienorten ihrer Heimatländer dürfte nicht wenige jüdische Urlaubsgäste veranlasst haben, sich in der Schweiz zu erholen. Insbesondere in den nobleren Herbergen des aufstrebenden Tourismuslandes konnten sie darauf vertrauen, mit der professionellen, lösungsorientierten Zuvorkommenheit behandelt zu werden, die der Dienstleistungsplatz Schweiz geradezu zu seinem Markenzeichen hat werden lassen.

Allerdings: Einblicke hinter die Fassade dieser routinierten Gastfreundschaft sind den Gästen in der Regel verwehrt. Der Pakt zwischen Gästen und Gastgebern in einem anständig geführten Hotel beinhaltet notgedrungen, dass Letztere sich für die Belange der Gäste weit mehr zu interessieren haben als umgekehrt. Was den Komfort des Gastes und den auf ihn zugeschnittenen Service angeht, zahlt sich diese Asymmetrie für ihn aus. Doch sie hindert ihn daran, zu erfahren, was etwa die guten Geister an der Réception privat beschäftigt – und vor allem, was sie über ihn denken.

Es ist Lois Hechenblaikner, einem der interessantesten Dokumentaristen des Alpenraums, zu verdanken, dass sich nun die geheime Welt des Réceptionspersonals eines Grandhotels öffnet.

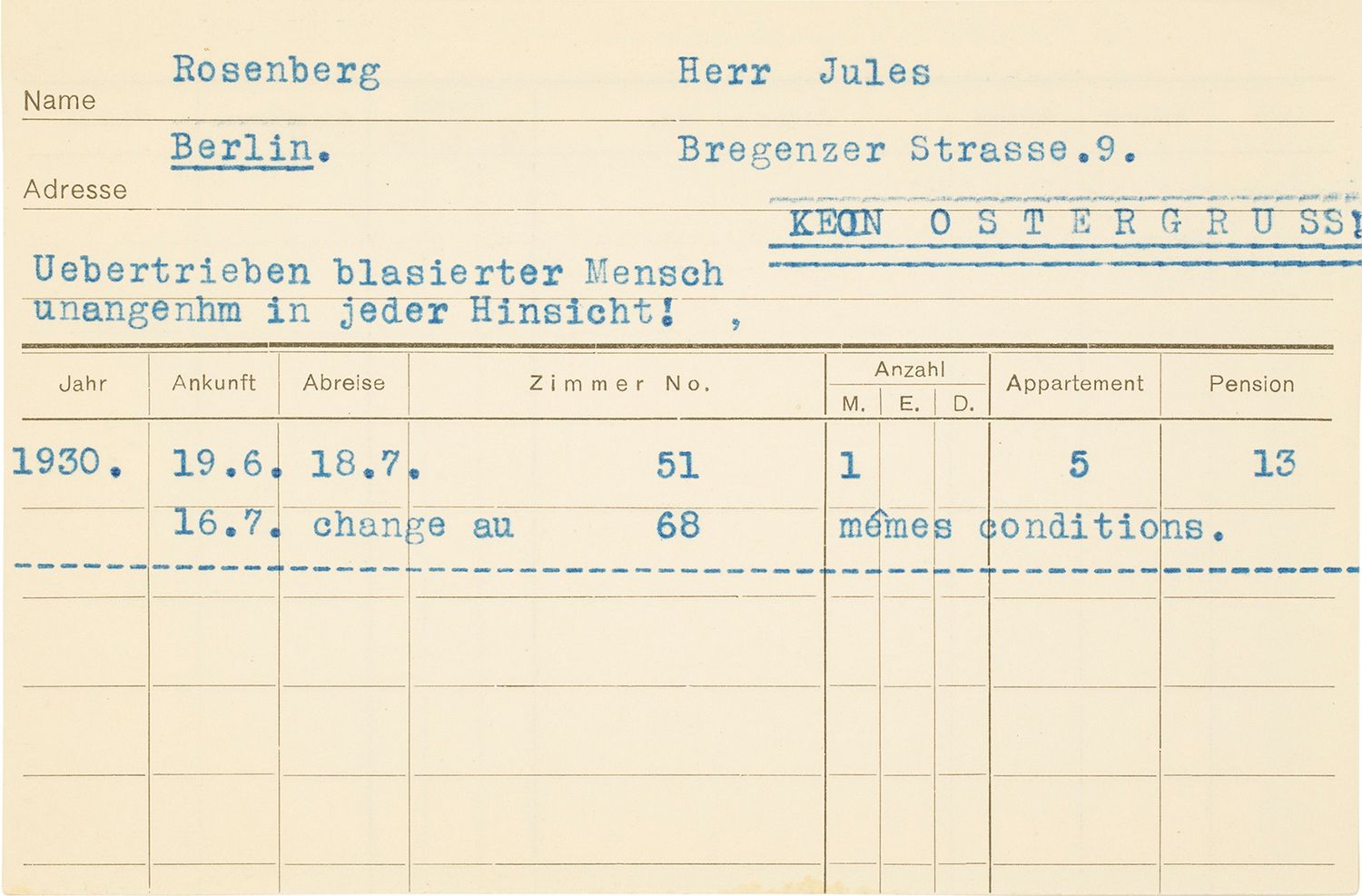

Das «Waldhaus» in Vulpera im Unterengadin war eines der elegantesten Schweizer Hotels im 20. Jahrhundert. 1989 ist es abgebrannt. Gemeinsam mit Andrea Kühbacher hat es Lois Hechenblaikner geschafft, vom letzten Direktor des Grandhotels die Erlaubnis zu bekommen, den erhaltenen Gästekarten ein Buch zu widmen. Die Karten reichen von 1921 bis in die 1960er-Jahre, umfassen also jene Zeit, in der Europa durch seine tiefsten Krisen ging und der grösste Teil seiner jüdischen Bevölkerung ermordet oder vertrieben wurde.

Diese Gästekarten sind interessant, weil auf vielen von ihnen, oft nur stichwortartig, Eigenheiten der Gäste verzeichnet wurden, positive (den Charakter oder das Trinkgeld betreffend) oder eben auch negative. Der Titel des Buches lautet «Keine Ostergrüsse mehr!». Er betrifft einen auf vielen Karten enthaltenen Vermerk, mit dem ausgedrückt wurde, dass die jährliche Werbeaktion, an eingeführte Kundschaft Ostergrüsse zu verschicken, bei diesen Gästen nicht zur Ausführung kommen würde. Der Vermerk war gleichsam die Höchststrafe für nicht genehme Gäste, eine implizite Ausladung für die Zukunft.

Lois Hechenblaikner, Andrea Kühbacher, Rolf Zollinger (Hg.): «Keine Ostergrüsse mehr! Die geheime Gästekartei des Grand Hotel Waldhaus in Vulpera». Edition Patrick Frey, Zürich 2021. 388 Seiten, ca. 52 Franken.

Unter den klassifizierenden Anmerkungen gibt es auffällig viele, die die Zugehörigkeit von Gästen zum Judentum offen, häufiger noch hinter Codes, zum Thema haben – und sie sind nie freundlich oder neutral gemeint. Man konnte «Tiroler» oder «P» (beides Umschreibungen für Juden), «aber nett» sein, doch das war schon eher ein innerer Widerspruch. Einträge wie «der gemeinste und dreckigste P.P.P.» (wobei die Multiplikation des Buchstabens P Gradmesser für das Mass der Verachtung war) oder (sechs Jahre nach dem Holocaust) «Schiesst den Vogel aller Juden 1951 ab» zeigen die Richtung an.

Auch das dutzendfach vermerkte «1939 parti», wenn etwa die Ostergrüsse an jüdische Adressaten ausserhalb der Schweiz kommentarlos zurückkamen, zeugt von Gefühlskälte gegenüber oft jahrelang treuen jüdischen Gästen.

Wären die jüdischen Gäste von Vulpera nicht mehr gekommen, wenn sie um diese teils verächtlichen, teils zynischen Kommentare gewusst hätten? Das ist schwer zu sagen. Man war nicht verwöhnt als jüdischer Mensch zu dieser Zeit. Die meisten hätte es wohl eher gewundert, wenn ihr Judentum nicht irgendwo bei irgendwem im Hotel zum Thema gemacht worden wäre. Da war es schon besser, dies fand in einer diskret aufbewahrten Kartei statt als auf Parkbänken oder gar auf Plakaten am Dorfeingang.

Insofern zeigen die Geschichte mit Ruth T. aus Arosa und ihre Folgen auch einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Umgang mit Antisemitismus an. Aus dem resignierten Hinnehmen von Judenhass, der zumindest bis zum Holocaust das europäische Judentum mitprägte und teilweise vielleicht auch entschiedeneren Widerstand gegen die Vernichtung verhinderte, ist heute eine (zumindest theoretische) Nulltoleranzpolitik geworden, die zuweilen auch übers Ziel hinausschiessen mag und aus dem hirnlosen Fehltritt einer Hauswartin eine halbe Staatsaffäre macht.

Die dabei frei werdende Dynamik ist teilweise auch den digitalen Medien geschuldet. Was früher in einem Ferienhauskeller in Arosa ungestört herumhängen konnte oder allenfalls zu hausinternen Querelen führte, ist heute in Sekundenschnelle fotografiert und in alle Welt versandt.

Instruktiver für die komplexe Situation des Umgangs mit jüdischem Tourismus in der Schweiz und die heutige Reaktion des offiziellen Schweizer Judentums ist der Umgang mit einem Schreiben der Davoser Tourismusorganisation aus dem Jahr 2018, das ein in Davos lebender religiöser Jude ins Hebräische übersetzte und online schaltete. Hier war die Rede von ausländischen orthodoxen jüdischen Gästen, deren Verhalten zu Klagen anderer Gäste Anlass gegeben habe.

In der Folge entwickelte der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG), gemeinsam mit Schweiz Tourismus, zwei Broschüren – für die Touristen und für die Einheimischen –, führte in Davos eine Informationsveranstaltung durch und sandte im Sommer 2019 ein eigenes Vermittlerteam vor Ort, um Konflikte prophylaktisch zu vermeiden.

Typisch Ausländer

Der Paradigmenwechsel gegenüber der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist in mehrfacher Hinsicht offensichtlich: Im «Waldhaus» verkehrten vorab säkulare oder weitgehend assimilierte jüdische Menschen, oft stammten sie aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Sie unterschieden sich äusserlich und von der Einhaltung kultureller Codes her nicht von anderen mitteleuropäischen Gästen. Das «Jüdische», das dem Hotelpersonal aufstiess, war durch die Anwendung vorurteilsbehafteter Annahmen über angeblich «typisch jüdisches Verhalten» auf die jüdischen Gäste (Preisdrückerei, unzivilisiertes Benehmen etc.) begründet.

Demgegenüber trifft die Kritik aus dem Davos der Gegenwart Gäste, die in der Regel aus Israel oder Nordamerika anreisen. Sie versucht, konkrete Sachfragen zu thematisieren wie im Wald entsorgte Windeln oder den (etwas problematischeren) Verdacht, es würden systematisch unentgeltliche Bergbahnkarten erschummelt. Wobei speziell betont wird, es seien solche Fragen und keineswegs der orthodoxe Kleidungsstil, die bemängelt würden.

Der SIG seinerseits versucht, die Kritik ebenfalls auf ein neutrales Terrain zu lenken, indem er den orthodoxen jüdischen Tourismus aus dem Ausland in die Kategorie der Kultursensibilität verweist. Damit werden orthodoxe Juden aus Israel analog zu chinesischen, indischen oder arabischen Touristinnen behandelt, die ebenfalls irrige Erwartungen und gewohnheitsbedürftige Eigenheiten in die Schweiz mitbringen, was zu Irritationen auf beiden Seiten führen kann.

Die Vermittlungstätigkeit des Schweizer Judentums geschieht natürlich auch im Eigeninteresse. Zum einen grenzt die dadurch entstehende Differenz die eigene Integration von den Verhaltensweisen ausländischer Juden ab, welche Irritationen verursachen. Diesmal nicht in einem diskriminierenden Sinne, wie es Schweizer Jüdinnen und Juden im frühen 20. Jahrhundert oftmals gegenüber jüdischen Migranten aus Osteuropa praktizierten (worauf etwa die Historikerin Stefanie Mahrer vor einigen Jahren in einem Beitrag im Sammelband «Eastern European Jews in Switzerland» hingewiesen hat). Indirekt schlossen sie sich damit dem berüchtigten Überfremdungsdiskurs in der schweizerischen Politik an.

Zum anderen lautet auch heute die implizite Botschaft, dass das Schweizer Judentum sich nicht blind mit jüdischen Menschen aus der ganzen Welt gegen Schweizer Klagen solidarisiere, sondern imstande sei, die legitimen Interessen beider Seiten gleichberechtigt auszugleichen. Als Vermittler, die ihre guten Dienste anbieten, präsentieren sich die Schweizer Juden dabei als geradezu prototypische Schweizer. Entsprechend wird dann aber auch erwartet, dass die Klagen des SIG über den von ihm registrierten Antisemitismus in der Schweiz von Politik und Medien umso ernster genommen werden.

Wie aber steht es wirklich um dieses Problem in der Schweiz? Seit dem unaufgeklärten Mord am israelischen Rabbiner Abraham Grünbaum in Zürich 2001 kam es in der Schweiz nur selten zu körperlichen Übergriffen, die mit antisemitischen Motiven in Verbindung gebracht wurden. Dies ganz im Gegensatz zu den Nachbarländern Frankreich und Deutschland.

Das Bewusstsein von Behörden und Parlamenten für die Schutzbedürftigkeit der jüdischen Gemeinschaft ist nicht zuletzt nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle 2019 auch in der Schweiz gestiegen, und so hat nicht nur der Bund (relativ bescheidene) Mittel zum Schutz der jüdischen Gemeinschaft gesprochen. Auch einzelne Kantone, etwa Basel-Stadt, sind dazu übergegangen, einen Grossteil der Sicherung jüdischer Institutionen auf ihrem Gebiet zu übernehmen. Diese Aufwendungen hatten zuvor die jüdischen Gemeinden an den Rand ihrer Existenz gebracht.

So wichtig der Schutz von Menschen ist, denen gewisse Leute allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Bekenntnisses nach dem Leben trachten, stellt sich doch die Frage, wie es über die Symptombekämpfung hinaus aussieht. Und hier wird es kompliziert.

Die Konjunkturen des Hasses

Es stellt sich die Frage, wie in einem Land mitten in Europa im 21. Jahrhundert gegen Antisemitismus sensibilisiert wird. In der Regel wird er dem Rassismus, der hier als Oberbegriff für jeden Hass gegen Minderheiten jedweder Art gewählt sei, subsumiert. Das vereinfacht scheinbar die Erziehungsarbeit in den Schulen, und die jüdischen Institutionen scheuen sich, dem etwas entgegenzuhalten. Dahinter steht die Furcht, anderen Zielgruppen von Diskriminierung einen weniger wichtigen Stellenwert zuzumessen als sich selbst.

Aus der Opferperspektive scheint das Sinn zu ergeben. Ob Menschen Unrecht erfahren, weil sie jüdisch, muslimisch, dunkler Hautfarbe oder sexuell nicht-binär sind, spielt insofern keine Rolle, als das in jedem Fall gleich energisch bekämpft werden muss. Genauso muss allen Betroffenen mit gleicher Konsequenz geholfen und ihre Menschenwürde verteidigt werden.

Andererseits gibt es doch profunde kulturhistorische Unterschiede. In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurden in der Schweiz Menschen italienischer Herkunft als «Tschingge» beschimpft, in den Achtzigerjahren gab es massive Hetze gegen Geflüchtete aus Sri Lanka, meistens tamilischer Herkunft. Im Gegensatz dazu wäre es damals niemandem eingefallen, gegen Musliminnen und Muslime zu agitieren.

Es gibt also «Konjunkturen» des Hasses, und sie betreffen immer jene Gruppen, die gerade – aus welchen Gründen auch immer – als besonders bedrohlich, präsent und fremd angesehen werden. Und natürlicherweise sind es in unterschiedlichen Regionen auch immer ganz unterschiedliche Gruppen.

Dass Jüdinnen und Juden hier eine Ausnahme bilden, ist augenfällig. Sie wurden schon vor der Entstehung des Christentums beargwöhnt, danach hatten sie ohnehin eine miserable Presse. Ein vielleicht nicht einmal besonders grosser innerjüdischer Konflikt, der mit römischen Strafmassnahmen gegen einen von ihnen endete, blähte in der christlichen Tradition «die Juden», egal welcher Generation, zu ewig verfluchten Monstern auf, zumindest bis zu ihrer Bekehrung. Der Islam akzeptierte sie einigermassen als konsequent Unterworfene.

Das besondere am Judenhass

Jüdinnen und Juden waren in jedem Fall – ob sie sich an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten gerade besser zurechtfanden oder nicht, ob sie überhaupt vor Ort waren oder nicht – das institutionelle Gegenbild der Mehrheitsgesellschaft.

Hier war es nicht die Frage der Konjunktur, wer gerade störte. Was sich änderte, war nur der Titel, unter dem die Juden als Gegengesellschaft gebrandmarkt wurden. Prinzipiell wurde ihnen zugetraut, die Mehrheit profund zu schädigen und genau dies auch irgendwie anzustreben, wenn nötig mithilfe irgendwelcher dunkler Mächte. Je nach Konjunktur hiessen diese Satan, Bolschewismus oder Wall Street. Und heute lassen sie sich bequemer denn je greifen: im Staat Israel, dem alle Sünden einstiger europäischer Kolonial- und Völkermordpolitik gewissermassen in einem Revanche-Spiel für die unangenehme Holocaust-Erinnerung in die Schuhe geschoben werden.

Dem gängigen Rassismus fehlt somit das Obsessive des Antisemitismus. Diese Differenz lässt sich selbst gegenüber der daneben vielleicht konstantesten Form des europäischen Rassismus feststellen. Der abendländische, «weisse» Überlegenheitswahn fügte und fügt zum Teil bis heute Menschen mit afrikanischem Hintergrund sowohl in deren Heimat wie in Europa oder Amerika grosses Leid zu. Doch die Verachtung und Abwertung, die sich darin äussert, entbehrt eines entscheidenden Elements gegenüber dem Antisemitismus: Es wird in der Regel dunkelhäutigen Menschen nicht unterstellt, planvoll und konsequent dem eigenen Vorteil und einer Zerstörungswut gegenüber allem Fremden zu folgen, wie es der Antisemitismus gegenüber den Jüdinnen und Juden annimmt.

Diese Grundannahme ist letztlich auch in den Einträgen des Réceptionspersonals vom Waldhaus in Vulpera erkennbar. Für keine Gruppe ausser der jüdischen gab es spezielle Kürzel, die aus der Herkunft auf den Charakter schlossen. Keine andere Zugehörigkeit wurde, jenseits des persönlichen Betragens, als grundlegender Makel verstanden.

Über jüdische Menschen gab es seit jeher ein vermeintliches «Vorwissen» der anderen, das ihnen vorauslief, auch in der Schweiz. Man kannte sie immer schon, auch wenn man nie einen von ihnen getroffen hatte. Die Variabilität der Gründe für die Ablehnung verblasst vor der Wucht ihrer Konsistenz. Jüdinnen und Juden nicht als irgendwie störend zu empfinden, galt generationenlang in Europa und weit darüber hinaus als exzentrisch. Und Bevölkerungen wie jene Japans lernten die angstbesetzten Verschwörungstheorien der «Protokolle der Weisen von Zion» kennen, lange bevor viele von ihnen die ersten Begegnungen mit Jüdinnen und Juden hatten.

Diese Obsession muss erkannt werden, auch in der pädagogischen Vorbeugung. Und sie muss als eine Obsession erkannt werden, die mit jüdischem Verhalten nie etwas zu tun hatte. Denn so gut oder so schlecht sich jüdische Personen (oder Staaten) durch die Geschichte hindurch betragen haben, das «Wissen» über das Judentum war ihnen immer schon vorausgeeilt.

Jüdische Menschen wurden im Mittelalter nicht primär als Wucherer angesehen und verteufelt, weil sie durch Berufseinschränkungen zum Geldverleih gezwungen waren, sondern weil sie dem Judentum angehörten. Denn wenn sie vertrieben waren und (wie etwa im 13. Jahrhundert in Bern) die Lombarden das Kreditgeschäft übernahmen, dann waren diese dabei auch nicht selbstloser als Erstere. Aber an den Lombardinnen und Lombarden hat sich dieser Ruf, geldgierig zu sein, die Bevölkerung auszusaugen und immer auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, nicht festgeheftet.

Das Verhängnis der kultivierten Fremdheit

Fremdes akzeptieren und anerkennen, Menschen auf ihre Persönlichkeit hin ohne Vorurteile ansehen, das ist eine Grundregel der Erziehung. Sie muss im Kampf gegen den Rassismus angewandt werden. Doch der Antisemitismus verlangt noch tiefgehendere Fragen: Wie kommt es, dass Gesellschaften den Drang haben, die Fremdheit bestimmter Gruppen zu kultivieren und konjunkturgemäss zu manipulieren? Dass die Anwesenheit der Fremdheit wichtiger ist als die Anwesenheit der Gruppen selbst?

Denn das Verhängnis einer solchen kultivierten Fremdheit, in die sich die Mängel des Eigenen projizieren lassen, ist offensichtlich: Man wird die Mängel nicht los, wenn man nicht ihre Ursachen bekämpft, sondern Scheingefechte gegen Phantasmagorien führt, die man mit Wissen verwechselt. Die Opfer des Antisemitismus sind, weit mehr noch als in anderen Fällen des Rassismus, die judenfeindlichen Gesellschaften selbst. Denn sie sind unfähig, ihre Probleme zu lösen, indem sie sie unsinnigerweise in ihrer Gänze auf die Schuld anderer abwälzen.

Hinter diesen Fragen zurückbleiben heisst an der Oberfläche bleiben. Das kann kurz- und mittelfristig durchaus reichen: Man gewährt Schutz, man gebärdet sich anständig, man versucht von den hässlichen Erscheinungen, wenn sie denn doch vorkommen, nicht zu viel Aufhebens zu machen. Man lebt lösungsorientiert wie jeder gute Dienstleistungsbetrieb. Doch man mag die Haut noch so weich und geschmeidig cremen, ein subkutan eingesetzter Stachel arbeitet sich weiter. Diesen herauszubekommen, bedarf es einer profunden Operation.

Der Weg aus dem Antisemitismus führt nicht primär über die Schocktherapie, sich Bilder vom Holocaust anzuschauen. Er führt vielleicht teilweise über den vertieften Kontakt mit jüdischen Personen, jüdischer Geschichte und Religion. Er führt aber vor allem über die unbequeme, ja vermaledeite Frage: Warum nur, warum können wir uns diesem Fremden in uns selbst nicht dort stellen, wo es ist – in uns selbst?