Krieg der Dämme

Im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris wurden erstmals Menschen sesshaft und erfanden die Landwirtschaft. Heute legen die Klimakrise, korrupte Politiker und der Energiehunger eine der fruchtbarsten Gegenden der Welt trocken.

Eine Reportage von Bartholomäus von Laffert (Text) und Daniela Sala (Text und Bilder), 10.07.2021

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Lösen Sie jetzt ein Abo oder eine Mitgliedschaft!

Aus der Tiefe röchelt es. Von einem Felsvorsprung baumelt das Ende eines 200 Meter langen Plastikrohrs, das Wasser auf die Felder der Bauern transportieren sollte. Doch wo einst der Fluss war, gibt es heute nur noch eine schmutzige Pfütze.

Oben auf dem Felsen steht Alqod Mahmoud und starrt in das ausgetrocknete Bett des Diyala, eines der wichtigsten Zuflüsse des Tigris im Nordirak. «In zwei Jahren lebt niemand mehr hier», sagt der 33-Jährige. Er ist Dorfvorsteher von Topkhane, einem Ort mit 72 Bewohnerinnen in der kurdischen Autonomieregion im Nordirak. «Und das alles, weil der Iran Dämme baut und uns verdursten lässt.»

Einst zählte die Gegend zwischen Euphrat und Tigris zu den fruchtbarsten Regionen der Welt; im Zweistromland zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak wurde der Mensch sesshaft und erfand die Landwirtschaft. Die regelmässigen Überschwemmungen brachten kostbares Wasser und nährstoffreichen Schlamm für die Felder. Bis heute hat sich an der Bedeutung der beiden Flüsse für die Region nichts geändert – nur dass mittlerweile viel mehr Menschen mit Wasser versorgt werden müssen.

Der Irak ist eines der fünf Länder, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind. Fast 20 Prozent der etwa 40 Millionen Einwohner leiden schon jetzt an Wasserknappheit. Und wenn man die Menschen im Nordirak fragt, ist daran vor allem der Iran schuld.

In Wahrheit ist das Problem um einiges komplexer: Es hat mit wirtschaftlichen Interessen zu tun, korrupten Mandatsträgern, zwischenstaatlichen Verflechtungen und der globalen Klimakrise.

Weniger Wasser, mehr Dreck

Das World Resources Institute, eine globale Denkfabrik für Umweltfragen, hat ein Online-Tool namens «Water, Peace and Security» mitentwickelt, das vorhersagt, wo in den nächsten zwölf Monaten Konflikte ums Wasser auftreten werden. Was man heute im Nordirak beobachten kann, ist der nächste emerging conflict – ein Konflikt im Entstehen. Einer, wie er am Tschadsee schon mit Waffen ausgetragen wird – und in den kommenden Jahrzehnten in vielen Weltgegenden ausbrechen könnte. Historikerinnen warnen schon länger, dass Wasserkriege die Ölkriege des 21. Jahrhunderts werden könnten.

Alqod Mahmouds Söhne servieren klebrig-süssen Schwarztee, während er seine Geschichte erzählt. Vor drei Jahren hat er sich das Pumpsystem angeschafft, das heute bloss noch röchelt. 1700 Dollar hat es ihn gekostet. Dann seien zuerst die Bagger gekommen, um den Kies im Fluss abzugraben. Als Nächstes habe der Iran mithilfe des Damms begonnen, den Wasserfluss zu blockieren. Jetzt führe der Diyala um zwei Drittel weniger Wasser, die Pumpen, die seine Reisfelder und Graswiesen versorgen sollten, sind für nichts mehr zu gebrauchen. Der Ertrag seiner Ernte ist auf ein Zehntel zusammengeschrumpft.

In der Ecke des Wohnzimmers lehnt ein altes Gewehr. Keine Sorge, sagt Mahmoud, das stehe da nur, damit er sich gegen Einbrecher wehren könne. Bevor sie einen Krieg wegen des Wassers anzetteln würden, zöge er mit seiner Familie weg – wie alle anderen. «Weg vom Land in die Stadt, wo wir dann als Sklaven für riesige Unternehmen schuften oder uns als Strassenverkäufer durchschlagen.»

Mehrere hundert Dörfer sind allein entlang des Diyala von der Trockenheit betroffen, hinzu kommen die zwei grösseren Städte Kalar und Halabja. Wie in kaum einem anderen Land hängt die Wasserversorgung des Irak von Quellen ab, die ausserhalb des eigenen Territoriums entspringen. Vor allem in der Türkei und im Iran.

«Als ich hier angefangen habe, dachte ich nicht, dass Wasserknappheit einmal unser Hauptproblem wird», sagt Namiq Mustafa. Er ist Vizedirektor im Hydrologie-Departement des Staudamms von Darbandikhan, einer Kleinstadt der kurdischen Autonomieregion, 30 Kilometer flussaufwärts von Mahmouds Feldern. Vom Aussichtsturm geht der Blick 30 Meter in die Tiefe. Unten vor der Schleuse treibt ein Teppich aus Plastikflaschen und Müll im Dammbecken. Alle paar Wochen lassen Mustafa und seine Kollegen die Schleuse öffnen, um die Menschen flussabwärts mit Wasser zu versorgen.

Mustafa sagt, er wisse nie, ob er den Leuten damit mehr helfe oder schade. «Immer weniger Wasser bedeutet einen immer höheren Grad an Verschmutzung, weil das vorhandene Wasser den Dreck aus den Städten nicht absorbieren kann, sodass das Wasser flussabwärts kaum mehr für Bewässerung, geschweige denn als Trinkwasser zu gebrauchen ist.»

«Vor fünfzig Jahren wurde der Damm gebaut, um Energie zu gewinnen und die saisonalen Fluten flussabwärts zu kontrollieren», erzählt Mustafa. In den dreissig Jahren, in denen er schon fürs Hydrologie-Departement arbeitet, hat er verschiedene Herrscher und Dürreperioden miterlebt. Doch so schlimm wie jetzt sei es noch nie gewesen. «Normalerweise sollten zu dieser Jahreszeit 400 bis 500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in das Dammbecken fliessen – stattdessen sind es nur noch 28», sagt er. «Seit vier Jahren haben wir Probleme – aber im letzten Jahr hat uns der Iran das Wasser ganz abgestellt», sagt Mustafa.

Die Hauptursache des Problems, von dem Mustafa spricht, liegt weiter flussaufwärts, 28 Kilometer innerhalb des iranischen Territoriums. Der Diyala heisst dort Sirwan. Eingeklemmt zwischen zwei Bergen, verstopft der Daryan-Damm wie ein grauer, 169 Meter hoher Pfropf den Fluss. Es ist die grösste Talsperre eines noch grösseren Projekts, dessen Name mehr nach Wellness-Therme klingt als nach Industriekomplex: Tropical Water Project.

Insgesamt besteht das Tropical Water Project aus 14 Dämmen, die 1,9 Milliarden Kubikmeter Wasser stauen können. Das Ziel sei es, Energie zu erzeugen und die Flüsse Sirwan (Diyala) und Zmkan umzuleiten, um landwirtschaftliche Gebiete innerhalb und ausserhalb des Diyala-Beckens zu bewässern, schreibt die Expertin für internationale Angelegenheiten, Banafsheh Keynoush, auf Anfrage der Republik. Hierfür wurden 150 Kilometer unterirdische Tunnel mit einem Fassungsvermögen von mehr als einer Milliarde Kubikmeter gebaut, die das Wasser von den Dämmen vor der irakischen Grenze auf die Felder im Süden des Iran umleiten.

Der iranische Präsident Hassan Rohani hatte schon 2017 verkündet: «Das Tropical Water Project wird die Region komplett verändern. Gerade in dieser Zeit, wo der Druck unserer Feinde immer grösser wird, ist es ein Zeichen des Widerstands – jede Vollendung eines grossen Plans ist ein Schlag gegen unsere Feinde.»

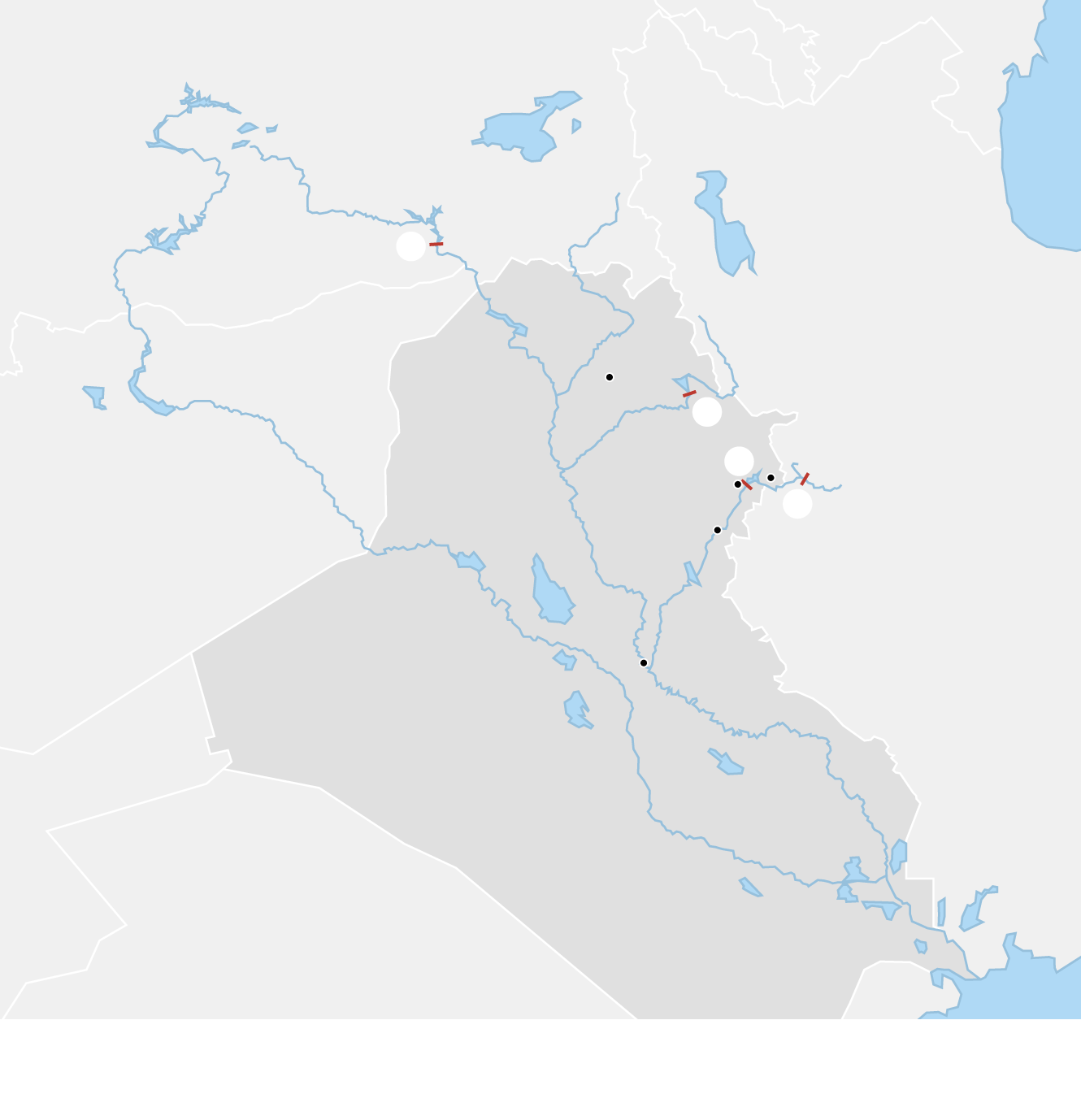

Türkei

Tigris

Grosser Zab

Urmiasee

4

Kleiner Zab

Arbil

Euphrat

2

Halabja

3

Darbandikhan

Sirwan

1

Diyala

Syrien

Kalar

Iran

Bagdad

Irak

Jordanien

Saudiarabien

1. Daryan-Damm

2. Dukan-Damm

3. Darbandikhan-Damm

4. Ilisu-Damm

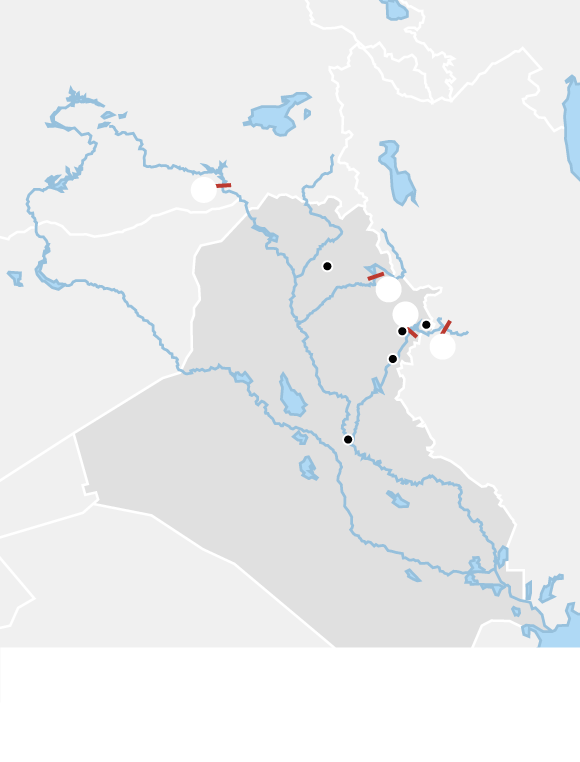

Türkei

Tigris

Grosser Zab

Urmiasee

4

Kleiner Zab

Arbil

Euphrat

2

Halabja

3

Darbandikhan

Sirwan

1

Syrien

Kalar

Iran

Diyala

Bagdad

Irak

Jordanien

Saudiarabien

1. Daryan-Damm

3. Darbandikhan-Damm

2. Dukan-Damm

4. Ilisu-Damm

Während des Wiederaufbaus nach dem Iran-Irak-Krieg, Ende der 80er-Jahre, sei es bei den Dämmen nicht nur um Wasser und Energiegewinnung gegangen, sondern auch um Nationalstolz, schreibt Keynoush: «Der Stolz der Revolutionäre, die dem Rest der Welt ihre Unabhängigkeit demonstrieren wollten und ihre Fähigkeit, trotz aller Entbehrungen eine neue Ära der Entwicklung einzuleiten.»

Noch heute sind die Dämme ein Quell des Nationalstolzes – und ein Mittel, um den US-Sanktionen und der Klimakrise zu trotzen. Keynoush schätzt, dass der Iran aufgrund der Klimakrise jährlich etwa 30 Prozent seiner Grundwasserressourcen verliert: «Wenn der Iran seine Wasserressourcen nicht nutzbar macht, wird das Land bis 2036 in eine grosse Krise geraten und mit Massenmigration konfrontiert sein.»

Dieses Jahr wird voraussichtlich eines der trockensten der letzten fünfzig Jahre werden: Im Mai warnte der iranische Energieminister Reza Ardakanian, dass der Iran in eine der schlimmsten Zeiten der Wasserknappheit eingetreten sei. Von den 85 Millionen Einwohnern des Landes leben etwa 28 Millionen in wasserarmen Gebieten. Ein Drittel der iranischen Landbevölkerung habe aufgrund von Dürre und Sandstürmen bereits ihre Dörfer verlassen, schrieb Keynoush 2018 in einem Aufsatz für das International Institute for Iranian Studies.

Ein Problem der nationalen Sicherheit

Das Sinnbild der Wasserkrise im Iran bildet der Urmiasee. Einst der zweitgrösste Salzsee der Welt, trocknete er in weniger als zwei Jahrzehnten fast komplett aus und schrumpfte auf weniger als 5 Prozent seiner ursprünglichen Grösse. 2013 startete die iranische Regierung das Urmia Lake Restoration Program, das weltweit Unterstützung mobilisierte, aber auch Kontroversen auslöste.

Durch eine Reihe von Kanälen und zwei Hauptdämme leitet der Iran jährlich bis zu 623 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Kleinen Zab – einem Zufluss des Tigris und einer wichtigen Wasserquelle im Nordirak – in den südlichen Arm des Urmia um. Ganz ähnlich, wie es beim Diyala geschieht.

Im Iran werde die Wasserknappheit inzwischen als ein Problem der nationalen Sicherheit betrachtet, sagt Wissenschaftlerin Keynoush. Ein Problem, für dessen Lösung die iranische Regierung in den vergangenen Jahren Millionen investiert hat – und dabei wenig Rücksicht nimmt. «Der Dammbau ist für den Iran einerseits eine Reaktion auf die Wasserkrise, an der sich Politiker und die ‹Wassermafia› bereichern – andererseits ist es ein Weg, nach dem Irak-Überfall der USA 2003 den Einfluss im Irak und in der Region auszubauen. Die irakischen Interessen spielen dabei keine Rolle», sagt Keynoush.

Im Iran selber will aber keine offizielle Stelle über das Thema sprechen. Sowohl der zuständige Energieminister als auch der stellvertretende Minister für Wasser lassen eine Interviewanfrage unbeantwortet. Auch eine Anfrage an die Regierungsbehörde für Wasserressourcenmanagement bleibt erfolglos. Ein iranischer Journalist, der in den letzten fünf Jahren für internationale Medien über Wasserfragen im Iran berichtet hat, bestätigt, dass «die Leute in der Regierung normalerweise nicht sehr erpicht darauf sind, zu antworten».

Ebenso schwierig ist es, im Iran ansässige Wissenschaftlerinnen zu erreichen: Insgesamt acht verschiedene Experten wollen keine Auskunft geben. Die Wasserressourcenexpertin einer iranischen Universität entschuldigt sich, dass sie «nach einigen Abwägungen» ein Interview leider absagen müsse. Ein irakischer Wissenschaftler, der seit Jahren zu iranischen Staudämmen forscht, schreibt, er könne keine Verbindung zu seinen Quellen im Iran herstellen, da er «ihnen versprochen habe, ihre Namen aufgrund der Situation im Land geheim zu halten».

Kawa Salar ist nicht bereit zu gehen. Der 49-jährige Iraker lebt in Darbandikhan, der kleinen Ortschaft unterhalb der riesigen Dammschleuse. «Wir haben nicht Saddam und den Bürgerkrieg überlebt, damit wir uns jetzt vom Iran in die Knie zwingen lassen», sagt er, und seine Mimik kann den Zorn kaum verbergen. In seiner traditionellen kurdischen Kluft, den weiten Pluderhosen und dem blumenverzierten Gürtel, sieht er den Arbeitern dabei zu, wie sie versuchen, auf seinem Feld einen Dattelpalmensetzling in den Boden zu treiben.

Salar ist heute ein einfacher Bauer. Früher einmal war er Grossgrundbesitzer. Damals hätten auf seinen Feldern 150 Familien gearbeitet und davon gelebt, erzählt er. Heute seien es noch 5. Früher hat er hier Reis, Okraschoten und Melonen angepflanzt, heute reicht das Wasser gerade noch für Dattelpalmen. Früher habe er ein Dutzend Fischfarmen besessen. Nun sind die Karpfen im Becken vor ihm die letzten, die ihm geblieben sind.

«Das ist kein Krieg im Entstehen – wir befinden uns bereits im Wasserkrieg. Der Iran will uns Kurden vernichten, und die Regierung in Bagdad ist nicht willens, irgendwas dagegen zu tun», sagt Salar. «Aber ich habe meine Söhne zu aufrechten Männern erzogen: Bevor wir unser Haupt vor ihnen senken, werden wir kämpfen.» Doch der Bauer ist machtlos.

Wie machtlos, das kann man auf dem Markt in Kalar sehen, der mit 250’000 Einwohnerinnen grössten Stadt entlang des Diyala auf kurdischem Autonomiegebiet. Früh am Morgen, lange bevor die Sonne ihren höchsten Stand erreicht und es ausserhalb des Schattens unerträglich heiss wird, drängen sich die Menschen auf den Kiesplatz am Rand der Stadt. In mehreren Reihen haben die Händler ihre Sackkarren und Pick-ups abgestellt, brüllen in knarzende Megafone, um frisches Obst, frisches Gemüse, frischen Fisch anzupreisen.

Was sie dabei nicht erwähnen: Kaum ein Produkt hier kommt aus dem Irak. Fast alles ist importiert: aus der Türkei – und aus dem Iran. «Dort können sie mehr produzieren und billiger, weil die Währung so schwach ist», sagt ein Händler. «Ein Fisch aus dem Iran kostet die Hälfte, genauso ist es mit dem Gemüse. Es ist viel billiger, zu importieren, als selbst zu produzieren.» Es ist eine Entwicklung, die Anfang der 2000er-Jahre begann, als im Nordirak der Handel mit dem Öl boomte, die Regierung die Bauern im Stich liess und viele Menschen in die Städte zogen; eine Entwicklung, die in der Wasserkrise einen neuen Höhepunkt findet.

Abhängig von Importen

Für den von Sanktionen gebeutelten Iran ist der Irak einer der wichtigsten Handelspartner, 35 Prozent der iranischen Agrarexporte landen hier. «Der Iran hat den Irak zu seinem Marktplatz umgebaut», sagt Abdulmutalib Raafat Sarhat während eines Abendessens. Er ist Dozent für Wasserressourcenmanagement an der irakischen Universität Garmian in Kalar.

Für ihn ist es ganz einfach: Der Iran hält das Wasser zurück; die Wasserknappheit zwingt immer mehr irakische Farmer, wasserintensive Pflanzen wie Reis, Tomaten, Wassermelonen und auch die Fischzucht aufzugeben; dafür liefert der Iran die Produkte in den Irak. «So werden wir von iranischen Waren überschwemmt. Wir sind zunehmend von ihren Importen abhängig», sagt Sarhat.

Die Einzigen, die das Problem lösen könnten, seien die Regierungen im Iran, im Irak und in der Türkei, sagt Sarhat, indem sie internationale Abkommen über die gemeinsame Nutzung grenzüberschreitender Ressourcen beschlössen – doch genau dort liegt das Problem.

Denn völkerrechtlich ist die Nutzung von Flüssen wie dem Diyala eigentlich geregelt: im Übereinkommen über das Recht der nichtschifffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserläufe, das 1997 von der Uno verabschiedet wurde und seit 2014 in Kraft ist. Der Irak hat die Konvention 2001 ratifiziert. Der Iran stimmte dafür, hat sie aber nie ratifiziert. Die Türkei hat sogar dagegen gestimmt.

«Für die Türkei und den Iran sind die Dämme willkommene Möglichkeiten, um ihren politischen Einfluss auf den Irak zu erhöhen», sagt Ercan Ayboğa, Umweltingenieur und Referent für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen. Als Aktivist hat er sich jahrelang gegen den Bau des Ilisu-Staudamms in Hasankeyf in der Türkei eingesetzt. Der Damm am Tigris wurde 2020 fertiggestellt, fasst mehr als zehn Milliarden Kubikmeter Wasser und gibt der Türkei Kontrolle über das gesamte Wasser, das nach Nordost-Syrien und in den Irak fliesst.

«Bis 2003 hatte die Türkei kaum Möglichkeiten, Druck auf den Irak auszuüben, auch weil sie kein Öl hatte», sagt Ayboğa. «Danach hat sie versucht, durch Investitionen Abhängigkeiten zu schaffen. Wasser spielt dabei eine besondere Rolle, weil der Irak sehr vom Wasser des Euphrat und des Tigris abhängig ist. Ohne das Wasser gibt es kein Trinkwasser und auch keine Landwirtschaft.»

Gerade für die Türkei sei das Wasser auch ein dankbares Mittel im Kampf gegen oppositionelle Kurden in der Region. «Der Irak hat binational mit der Türkei verhandelt, um Wasserdurchflüsse langfristig zu sichern, und dafür andere Sachen geopfert: Sie lassen türkische Unternehmen investieren, und der Irak kommt der Türkei in der Kurdistan-Politik entgegen. Das heisst, sie schweigen, wenn die Türkei die PKK bombardiert und nebenbei noch Zivilisten in Dörfern tötet.»

Viele Irakerinnen sind wütend. Auf die Türkei, auf den Iran, vor allem aber auf die eigene Regierung. «Wir fühlen uns verraten», sagt der einstige Grossgrundbesitzer Salar. «Was bringen Uno-Konventionen, wenn sie niemand umsetzt?», fragt der Wissenschaftler Sarhat aus Kalar.

Bis die mesopotamischen Sümpfe trocken sind

Der einzig gangbare Weg, um die Freigabe des Wassers durch den Iran und die Türkei zu erzwingen, sei es, das Thema vor den Uno-Sicherheitsrat zu bringen, sagt Sarhat. Doch dazu könne sich die Regierung in Bagdad nicht durchringen: Zu gross sei die Macht der proiranischen Milizen; zu abhängig sei sie von der Türkei – ökonomisch und militärisch. «Und wenn es schon nicht klappt, die Zuflüsse aus den Nachbarstaaten offen zu halten, dann brauchen wir wenigstens im Irak ein effizientes und einheitliches Wassermanagement.» Doch die Regierenden der kurdischen Autonomieregion in Arbil würden mit der massenhaften Vergabe von Baugenehmigungen für Kiesminen die verbleibenden Flüsse endgültig zerstören.

Stattdessen setze man im Nordirak auf ganz andere Lösungen, sagt Akram Ahmed Rasul. Er ist ein viel beschäftigter Mann mit dickem Schnauzer und lakonischem Ausdruck. In seinem Büro in Arbil, der Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion, sitzt er hinter einem schweren Holzschreibtisch, auf dem sich stapelweise Papier türmt. Davor stehen Ledersofas wie in einer Präsidentensuite. An den Wänden hängen gerahmte Bilder: Mosul-Damm, Dukan-Damm, Darbandikhan-Damm.

Rasul ist der Generaldirektor der Direktion für Staudämme und Wasserspeicher der kurdischen Autonomieregion – der Mann, der mit der Aufgabe betraut ist, das Wasserproblem im Nordirak zu lösen. «Ich bin hilflos», sagt er. «Die Politiker in Bagdad sind Marionetten des Regimes in Teheran. Und Teheran und Ankara haben uns den Wasserkrieg erklärt.»

Seit mehr als zehn Jahren versucht er das Wasserproblem in den Griff zu bekommen. Seine Taktik: die gleiche wie in der Türkei oder im Iran. Um das Wasser in der kurdischen Autonomieregion zu halten, werden eigene Dämme gebaut. Schon im Jahr 2014 erklärte das Ministerium für Landwirtschaft und Wasserressourcen, dass der Bau von Staudämmen ein strategisches Ziel sei, «um die Probleme des Klimawandels und den Bau von flussaufwärts gelegenen Staudämmen anzugehen». Man werde deshalb 245 Staudämme auf dem Territorium der kurdischen Autonomieregion bauen, hiess es damals.

Zur Autonomen Region Kurdistan im Nordirak

Die 24 bis 27 Millionen Kurden, die sich als «grösstes Volk ohne Land» bezeichnen, sind heute in fünf Ländern beheimatet: In der Türkei leben rund 13 Millionen, im Irak etwa 4 Millionen, im Iran 5,7 Millionen, in Syrien ungefähr 1 Million und in Armenien etwa 400’000 Kurdinnen. Im Irak anerkennt die Verfassung von 2005 die kurdischen Gebiete als autonome Region mit weitreichenden exekutiven und legislativen Rechten an. So verfügt die Autonome Region Kurdistan über ein Regionalparlament, eine Regionalregierung und mit den Peshmerga über eigene Streitkräfte. Trotzdem handelt es sich nicht um einen eigenständigen Staat im völkerrechtlichen Sinne. Ende 2017 hat das oberste irakische Bundesgericht ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region für verfassungswidrig erklärt.

«Wenn wir das Budget haben, können wir sie alle in zehn Jahren fertigstellen», sagt Rasul. «Inzwischen sind 14 Staudämme fertig, 17 sind im Bau, darunter 4 grosse Staudämme, 40 sind bereits geplant und 17 wegen fehlender Mittel auf Eis gelegt.» Er klingt so, als sei er tatsächlich davon überzeugt, dass noch mehr Dämme das Problem lösen würden.

Ali Alkharki kann nur lachen, wenn er so etwas hört. «Wenn sie im Nordirak Dämme bauen, heisst das nur, dass sich das Problem verschiebt und die mesopotamischen Sümpfe im Südirak austrocknen und die Menschen weiter stromabwärts verdursten.» Er steht in Sulaymaniya, einer Stadt in der kurdischen Autonomieregion, am Fenster im dritten Stock einer Tabakfabrik, die in den letzten Jahren zu einem Kulturzentrum umgebaut wurde.

Vor ihm auf dem Tisch liegt eine Landkarte, auf die er alle Dämme und Talsperren in der Region eingezeichnet hat. Ali Alkharki ist Teil einer Kampagne, die sich #SavetheTigris nennt. Fragt man ihn, wer den Kampf der Dämme gewinnen werde, ist seine Antwort klar: niemand. «Der Wasserkreislauf funktioniert wie unser Körperkreislauf. Wenn sich da überall Thrombosen bilden, dann wird der Körper nicht mehr durchblutet und stirbt.»

2020 ist Alkharki von Bagdad nach Sulaymaniya geflohen. 2019 hatte der Wasseraktivist in der sogenannten Dezember-Revolution in Bagdad demonstriert, als sich die irakische Jugend gegen die Regierung auflehnte. Er war daraufhin von iranischen Milizen, die seit 2014 mehr und mehr Einfluss in Bagdad gewinnen, entführt und gefoltert worden.

Er sagt, entscheidend sei zu verstehen, wie eng die sozialen Unruhen und die Wasserkrise miteinander verflochten seien. «Wenn ich junge Aktivistinnen im Irak ausbilde, überrasche ich sie immer gerne, indem ich sage, dass die Proteste in Bagdad und Basra durch Wasser verursacht wurden», sagt Alkharki. Die meisten würden dann den Kopf schütteln und sagen: «Nein, die Leute protestieren gegen die Regierung und gegen Korruption.»

Doch in Wirklichkeit sei beides nicht voneinander zu trennen, sagt Alkharki: «Wenn wir nicht genug Wasser haben, verlieren wir landwirtschaftliche Flächen: Bauern, Fahrer, Verkäuferinnen verlieren ihre Jobs. Und unser Staat wird immer mehr Geld für Importe ausgeben müssen. Es gibt Armut und Unsicherheit. Und das treibt die Menschen auf die Strasse.»

Deutlich wurde das in Basra im Süden des Irak, wo im Sommer 2018 Proteste ausbrachen, als 120’000 Menschen aus der Region in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, weil sie aufgrund von Wasserknappheit verschmutztes Wasser getrunken hatten. Wasserknappheit ist zunehmend ein Auslöser für soziale Unruhen: Die Proteste ab Oktober 2019 in Bagdad könnten nur das jüngste Beispiel dafür sein, wie die Umweltzerstörung die Iraker, insbesondere die irakische Jugend, dazu bringt, den Status quo infrage zu stellen.

Schluss mit Monsterdämmen

Charles Iceland, Projektleiter am World Resources Institute, welches das Online-Tool «Water, Peace and Security» mitentwickelt hat, das Wasserkonflikte vorhersagen soll, sagte in einem Interview mit der Deutschen Welle: «Kriege werden selten nur wegen des Wassers geführt. Vielmehr sehen wir das als Bedrohungsmultiplikator. Es gibt also ein Problem im Hintergrund. Wenn es andere Probleme gibt, die zu Instabilität führen, wie zum Beispiel Konflikte zwischen ethnischen Gruppen oder etwas anderes, was Gewalt auslöst, so hat die Wasserknappheit eine Gesellschaft meist destabilisiert, sodass sie weniger fähig ist, Probleme einvernehmlich zu lösen.»

Für die meisten Menschen im Irak ist deshalb klar, dass die Lösung nur eine vielschichtige sein kann: Die Weltgemeinschaft muss die Türkei und den Iran dazu drängen, die Uno-Konvention einzuhalten; die Regierungen in Bagdad und Arbil müssen endlich gewillt sein, die Wasserproblematik anzugehen. Und vor allem muss der Bau von Monsterdämmen ein Ende haben.

«Über Tausende Jahre galt die Region hier wegen des Euphrat und des Tigris als die Wiege der Zivilisation», sagt Abdulmutalib Sarhat, der Dozent für Wasserressourcenmanagement in Kalar. «Ich will nicht zu der Generation gehören, bei der die Zivilisation endet.»

Bartholomäus von Laffert ist Teil des Selbstlaut-Kollektivs, Daniela Sala ist freischaffende Multimediajournalistin im FADA-Kollektiv in Italien. Für die Republik schrieben sie zuletzt über die Luftüberwachungstaktik der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.