Der Krieg und seine vielen Wahrheiten

Zwei ambitionierte neue Romane beschreiben, was die Jugoslawienkriege der 1990er-Jahre mit den Menschen dort und im Exil gemacht haben. Eines der Bücher steht überraschend auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises.

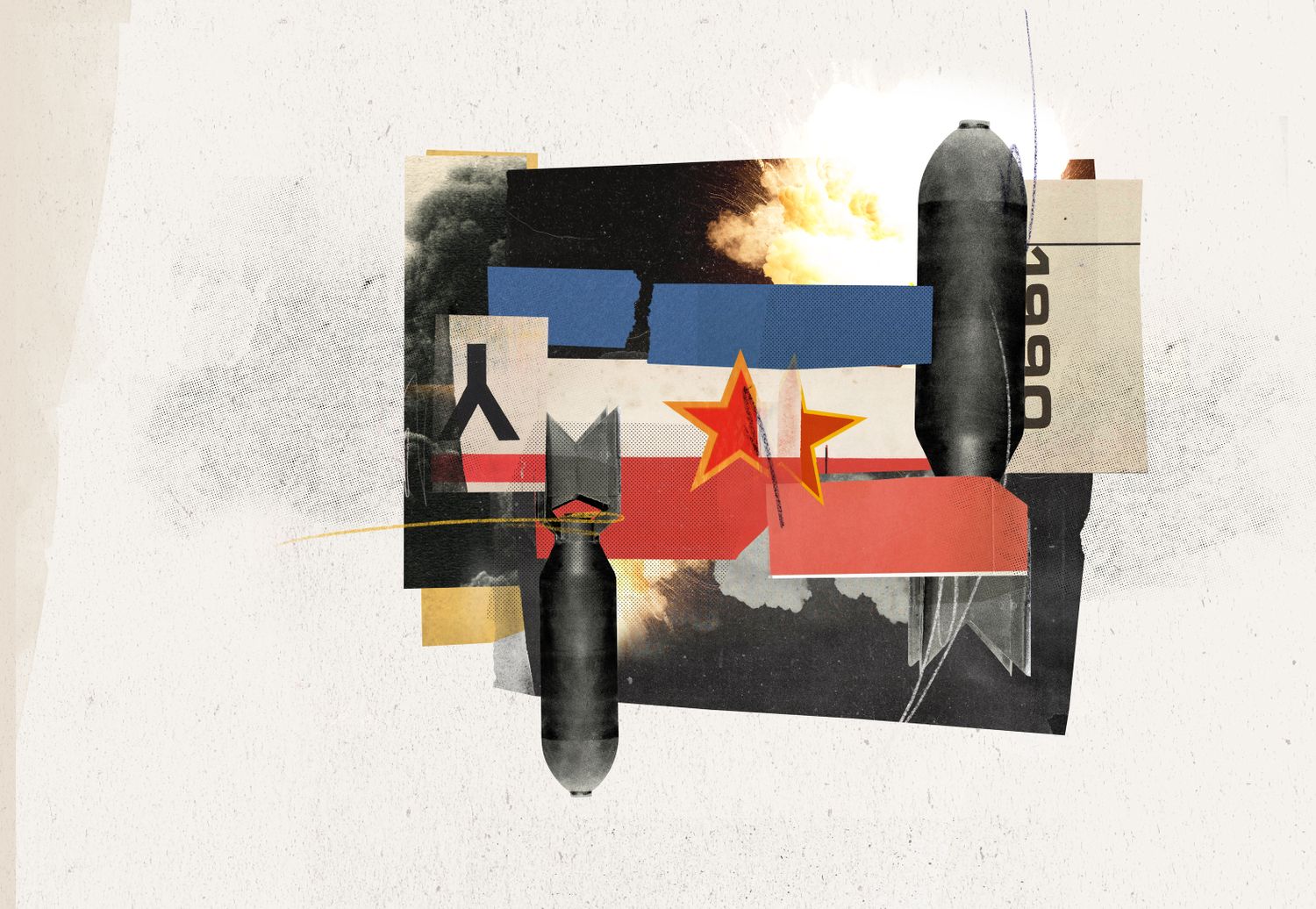

Von Sieglinde Geisel (Text) und Nazario Graziano (Illustration), 03.11.2020

Die Republik ist ein digitales Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur – finanziert von seinen Leserinnen. Es ist komplett werbefrei und unabhängig. Überzeugen Sie sich selber: Lesen Sie 21 Tage lang kostenlos und unverbindlich Probe:

Für den Schweizer Autor Karl Rühmann und die in Berlin lebende österreichische Autorin Sandra Gugić gehören die Jugoslawienkriege zur eigenen Biografie.

Sandra Gugić wurde 1976 in Wien geboren, wie ihre Hauptfigur Biljana ist sie in einer Familie von jugoslawischen Gastarbeitern aufgewachsen. Der 1959 als Mladen Jandrlić geborene Karl Rühmann hat Jugoslawien 1976 verlassen. Doch als in den 1990ern dort der Bürgerkrieg tobte, lebten seine Eltern an der Frontlinie, und es waren seine Schulfreunde, die diesen Krieg führten, wie er im Interview mit seiner Verlegerin Anne Rüffer erklärt.

Im Krieg bringen Menschen einander um im Namen von etwas Grösserem, doch die Wirklichkeit des Kriegs liegt im Detail, im konkreten Leben. Von diesem Widerspruch erzählen die Romane von Sandra Gugić und Karl Rühmann.

«Ob wir in der Summe der Details schuldig oder unschuldig sind, entscheidet nicht über die Frage der Schuld im grossen Zusammenhang», meint der General in Rühmanns Montageroman «Der Held». In Gugićs Familienroman «Zorn und Stille» wiederum fragt sich die Icherzählerin: «Wo hatte es angefangen, wann hatten wir angefangen, uns mitreissen zu lassen, wann und wie war der grosse politische Konflikt in unseren Mikrokosmos gesickert?»

Sandra Gugić: «Zorn und Stille»

Die Wahrheit liege vielleicht «im andauernden Verschieben der Perspektive», wie es programmatisch im ersten Kapitel-Motto bei Sandra Gugić heisst, und in der Tat wird die Geschichte der Familie Banadinović aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt.

«Zorn und Stille» setzt mit einer Reise ein: Im Jahr 2016 fliegt Biljana zum Begräbnis ihres Vaters nach Belgrad, er hatte darauf bestanden, in seiner Heimat bestattet zu werden. Biljana hat zwei Pässe, den «guten Pass» und den serbischen, den sie nie verwendet; mit sechzehn Jahren war sie zum letzten Mal bei den Grosseltern in Jugoslawien gewesen, das war noch vor dem Krieg.

Von dieser Gegenwartsebene aus strebt die Erzählung in assoziativen Rückblenden zurück in Biljanas Kindheit und Jugend. Die Coming-of-Age-Geschichte der Icherzählerin, mit welcher der Roman beginnt, dürfte exemplarisch sein für die Generation der Secondos. Biljanas Eltern sind in den 1970er-Jahren von Jugoslawien nach Wien ausgewandert, für sie gilt das oberste Gesetz aller Gastarbeiter: «um keinen Preis auffallen (…), unsichtbar und unangreifbar sein vor den Blicken und dem Urteil der anderen».

Der Vater, so erinnert sich Biljana auf ihrer Reise zu seiner Beerdigung, übte sich in Zurückhaltung, «sein Lachen war meist verhalten, auch sein Zorn war still, nach innen gerichtet». Biljana war eine brave Tochter, eine, die zuverlässig auf den jüngeren Bruder Jonas Neven aufpasste, wenn die Eltern sich im Schichtdienst abwechselten – und eine, die in der Schule die «heimliche Sehnsucht» spürte, «gleicher zu sein, eine von ihnen». Später wird Biljana sagen: «Dankbarkeit und Demut wurden Tugenden, die ich mit allen Mitteln loswerden musste.» Sonst hätte sie in der Gesellschaft ausserhalb ihres Elternhauses nicht bestehen können.

Jeden Sommer fuhr die Familie zu den Grosseltern nach Jugoslawien. Die Sprache der Grosseltern sprachen sie auch zu Hause in Wien, doch sie benutzten sie anders, «wie einen Code, ein Kauderwelsch aus Österreichisch und Serbisch, wobei wir nicht Serbisch sagten, sondern Jugo».

Biljana ist fünfzehn, als sie das Telefon abnimmt und eine unbekannte Stimme hört: «Seid ihr Serben oder Kroaten?»

Rückblickend wird Biljana erkennen: «Die Jugoslawienkriege begannen in den Köpfen, fremde Stimmen brachten den Krieg in die vier Wände unseres Zuhauses.»

So öffnet sich der Riss zwischen den Generationen. Die Eltern verfolgen die Nachrichten und wittern überall Propaganda «gegen unsere Leute». Die Tochter versteht nicht, «wer unsere Leute sein sollten, warum wir plötzlich Serben waren». Der Vater wiederum versteht nicht, warum sie sich nicht als Serbin fühlt. «Heimat» wird zu einem Reizwort am Familientisch.

Aus der Perspektive der Eltern ist die Geschichte dieser Familie eine andere. In einem kühnen Manöver wechselt Sandra Gugić in ihrem Roman nach dem ersten Teil nicht nur die Hauptfigur, sondern auch die Erzählperspektive. Mit der dritten Person signalisiert sie, dass die Herkunftsgeschichte der Eltern ausserhalb des Bewusstseins der Icherzählerin liegt.

Nacheinander betreten im zweiten und dritten Teil des Romans die Eltern die Bühne, wir erfahren Dinge, zu denen ihre Kinder keinen Zugang haben. Obwohl oder gerade weil die Existenz der Eltern ganz auf die Kinder und deren Zukunft ausgerichtet ist, entstehen innerhalb der Familie keine lebendigen Beziehungen.

Mit deutlichen Strichen zeichnet Sandra Gugić die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen nach. «Ich war vielleicht sechzehn Jahre alt und hatte keine Ahnung, wer mein Vater war, obwohl wir miteinander lebten» – mit siebzehn verlässt Biljana das Elternhaus.

Der Krieg vertieft Gräben, die bereits da waren.

Und doch hat er alles verändert. Jede der Figuren bewohnt ihre eigenen Innenräume, das macht die Erzählung durch die verschiedenen Perspektiven deutlich. Wir spüren den Schmerz der Sprachlosigkeit, als der Vater seine Tochter abpasst und versucht, ihr ein Couvert mit Geld zuzustecken. Wenn es nach Biljana ginge, könnten ihre Eltern «ersaufen in ihrer Scheissunterwürfigkeit, ihrer Kleingeistigkeit, ihrer beschissenen Scham».

Sandra Gugić fällt in ihrem kaleidoskopartigen Roman kein Urteil: Niemandem ist ein Vorwurf zu machen. Die junge Generation ist versehrt von einem Krieg, mit dem sie nichts zu tun hatte, er wirkt ebenso als Schicksalsmacht, wie das Unverständnis zwischen den Generationen. Der Krieg fordert seine Opfer noch, als er längst zu Ende ist.

Im Jahr 2003 – Biljana lebt inzwischen unter dem Künstlernamen Billy Bana in Berlin – macht sich ihr kleiner Bruder Jonas Neven auf ins ehemalige Kriegsgebiet. «Er wollte die neuen Länder, die Nachfolgestaaten Jugoslawiens, kennen lernen, für sich allein.» Zuvor besucht er Biljana in Berlin, auf der Reise schreibt er dann eine Art Liebesbrief an sie. Nach seinem mutmasslichen Tod werden die Aufzeichnungen Biljana zugeschickt – ein etwas gewollter Kniff, mit dem die Autorin im vierten Teil des Romans dafür sorgt, dass auch Jonas Neven seinen Auftritt als Icherzähler bekommt. Sein Doppelname vereint seine beiden Herkünfte, eine Symbolik, die sich nicht einlösen lässt.

Denn Jonas Neven versteht das Land nicht, in das er gereist ist. «Weder das eine, in dem wir beide aufgewachsen sind, noch dieses andere», schreibt er seiner Schwester. «Ich weiss nicht, welches ich Heimat nennen soll. Und warum überhaupt dieses Wort, Heimat.»

Karl Rühmann: «Der Held»

Ein kaum bekannter Autor veröffentlicht in einem kleinen Schweizer Sachbuchverlag seinen zweiten Roman und wird damit für den Schweizer Buchpreis nominiert – eine kleine Sensation.

Was ist an Karl Rühmanns «Der Held» so besonders?

Auch bei Rühmann geht es um die Jugoslawienkriege und ihre Folgen, doch er nähert sich dem aufgeladenen Thema von einer dezidiert philosophischen Warte aus. Er fragt nach Schuld und Verantwortung, und er hat dafür eine Anlage gewählt, die bei einem weniger raffinierten Autor auch ins Künstliche hätte kippen können. Doch «Der Held» ist kein Thesenroman, sondern eine gewagte Montage aus den Briefen zweier Militärs und einer Icherzählerin, die zwölf Jahre zuvor in diesem Krieg ihren Mann verloren hat.

Karl Rühmann strebt keinen Realismus an, er will Fragen klären. Obwohl kein Zweifel an Jugoslawien als Kriegsschauplatz besteht, werden keine Ländernamen genannt, die komplexe Realität wird auf die elementarste Konfrontation eines jeden Kriegs reduziert: Es gibt zwei Armeen – die eine hat den Krieg gewonnen, die andere hat ihn verloren. Der General der siegreichen Armee wurde in Den Haag freigesprochen, der Oberst der Verliererarmee hingegen als Kriegsverbrecher verurteilt.

General Modoran kehrt als Held in seine Heimat zurück, in seinem Dorf sitzt er unter der Linde im Garten und beobachtet Wildbienen, während Oberst Bartok im Gefängnis sitzt.

Die beiden ehemaligen Gegner schreiben einander Briefe – denn während ihrer fünf Jahre in Untersuchungshaft in Scheveningen haben sie sich miteinander angefreundet: «Das Unverständnis unserer Umgebung für unseren Umgang mit Schuld und Verantwortung hat uns einander nähergebracht.»

Gerade der Krieg, in dem sie gegeneinander gekämpft haben, verbindet sie nun, während die Welt über sie zu Gericht sass. «Die Kläger sind nicht imstande, zu sehen, dass andere Umstände nach anderen Prioritäten verlangen», schreibt Bartok, und Modoran pflichtet ihm bei: «Ist es nicht widersinnig, dass Juristen über Soldaten richten?»

Die Juristen hätten keine Ahnung vom Krieg. Die beiden Soldaten dagegen kennen sich bestens damit aus.

Sie wissen so ungeheuer genau, was sie taten. Und gerade weil sie keine Zyniker sind, erschrickt man über Sätze wie diese: «Für uns Soldaten ist der Krieg Strategie und Taktik, Kriegslist und Truppenverschiebung, Frontverlauf und Offensive. Für alle anderen bedeutet er nur Angst und Sorge.»

Die «anderen Umstände», die das Paralleluniversum des Kriegs bestimmen, schaffen ein System, in dem es «richtig» sein kann, eine Brücke zu sprengen, auch wenn das über hundert Zivilisten das Leben kostet. Der General und der Oberst sprechen einander gegenseitig von einer persönlichen Schuld frei: Der Krieg habe ihnen keine andere Wahl gelassen.

Zugleich wiederum lässt sich das eine vom anderen nicht sauber trennen: «Ich verstehe, dass ich unschuldig bin, aber ich fühle es nicht», schreibt der General nicht nur, weil er sich dagegen zu wehren versucht, als Held von der Tagespolitik vereinnahmt zu werden. Wie wir nach und nach erfahren, hat sein Freispruch auch entscheidend mit dem verstorbenen Leutnant Marko Tironi zu tun.

Womit wir bei der dritten Perspektive des Romans wären: der Icherzählerin und Soldatenwitwe Ana Tironi.

Auf kühne Weise ist der Briefwechsel der beiden Soldaten in ihre Geschichte einmontiert. Ihr Mann hat unter General Modoran gedient, als er sich das Leben nahm – so die offizielle Version, an die Ana nicht glaubt. Für sie und ihren zwölfjährigen Sohn Miro, der seinen Vater nie kennen gelernt hat, ist der Krieg erst zu Ende, wenn sie die Wahrheit über Markos Tod herausgefunden hat. Als der General nun in das Dorf zurückkehrt, in dem sie wohnt, nimmt sie Kontakt zu ihm auf. Sie wird seine Haushälterin – und entdeckt in einer Schublade den Briefwechsel des Generals mit Oberst Bartok.

Als Vertreterin der Zivilbevölkerung hält Ana wenig von den Floskeln vom «grossen Zusammenhang» und vom «Gesamtbild». Ihr geht es um die Details.

Damit wird sie zur eigentlichen Heldin des Romans. Sie ist bereit, den gefeierten Kriegshelden zu demontieren, auch wenn es bedeutet, dass sie ihr Land verlassen und in der Schweiz Asyl beantragen muss.

Ana ist nicht abgebrüht wie die kriegsgewohnten Soldaten. Sie wird von einer Wut getrieben, die Rühmann mit allen Registern der Sprache auflädt – gerade das ist eine Schwachstelle dieses sonst so bewusst komponierten Romans. «Sie verleiht mir riesige Kräfte und sie lähmt mich», so Ana über ihre Wut, «sie rast und legt sich dann erschöpft nieder, ein schweres, abgekämpftes Tier unter tief hängenden Ästen.» Mal ist diese Wut ein Wirbelsturm, dann wieder kommt sie «wie aus dem Nichts, schlägt Funken nach allen Seiten, färbt meine Gedanken hellrot, versengt meine Haut, schnürt mir die Kehle zu». Auch in der Metaphorik der Wildbienen – Modoran fragt sich etwa, ob sie vielleicht gerade deshalb nicht aggressiv sind, weil sie keine Staaten bilden – scheint die Absicht des Verfassers etwas gar deutlich durch. Doch der gedanklichen Klarheit und der menschlichen Tiefe des Romans tun solche Schönheitsfehler keinen Abbruch.

Im ethischen Zentrum des Buches steht die Frage der Verantwortung.

«Wir hätten den Krieg verhindern, nicht gewinnen sollen», schreibt General Modoran.

«Es war nicht das System, das den Krieg verursacht hatte», schreibt wiederum Oberst Bartok.

Den beiden Soldaten ist bewusst, dass es eine Frage gibt, die wichtiger ist als die Frage nach der Schuld im Krieg. Es ist die Frage nach der Verantwortung für den Krieg: «Die Ansicht, dass es so kommen musste, ist bequemer als die Frage, wie um alles in der Welt wir zulassen konnten, dass es so kam.»

Eine Antwort auf diese Frage haben auch die Romane von Sandra Gugić und Karl Rühmann nicht zu bieten. Im Krieg gibt es nicht eine Wahrheit, sondern viele. Das zeigen die beiden Autorinnen, indem sie das Erzählen selbst zum subkutanen Thema ihrer Romane machen. Die Literatur erklärt nicht, sie inszeniert vielmehr die Gräben, entlang derer der Krieg geführt wurde und die er zugleich in die Gesellschaft hineingefräst hat.

Die Literatur über den Krieg fällt keine Urteile, sie versucht zu verstehen, was der Krieg mit den Menschen macht – und bezeugt damit, dass es für einen Krieg keine Rechtfertigung, keine plausible Antwort auf das Warum geben kann.

Sandra Gugić: «Zorn und Stille». Roman. Hoffmann und Campe, Hamburg 2020. 240 Seiten, ca. 35 Franken.

Karl Rühmann: «Der Held». Roman. rüffer & rub, Zürich 2020. 264 Seiten, ca. 31 Franken. Der Verlag bietet eine Leseprobe.