Nazis jagen

Deutschlands Behörden seien auf dem rechten Auge blind, heisst es oft. Als Musterbeispiel dafür galt Thüringens Verfassungsschutz. Bis Stephan Kramer dessen Chef wurde. Ein Jude sollte Deutschlands braunste Behörde aufräumen. «Homemade in Germany», Folge 2.

Eine Reportage von Solmaz Khorsand und Anthony Gerace (Illustration), 05.05.2020

Es gibt da diese neue Serie mit Al Pacino. «Hunters» heisst sie. Unbedingt müsse man sich die ansehen, empfiehlt Stephan Kramer. Darin spielt Al Pacino einen Juden, der Nazis jagt im Amerika der Siebzigerjahre. Kramers Augen leuchten, wenn er davon erzählt. Endlich haben die Juden einmal den «Arsch in der Hose». Das gefällt ihm. Nach der Arbeit gönnt er sich immer eine Folge. Zur Entspannung, sagt er.

Auch Kramer ist Jude. Und auch er jagt Nazis. Auf seine Art.

Walter Lübcke, Halle, Hanau: Immer öfter entlädt sich in Deutschland der rechtsextreme Terror. Zeit für einen Besuch bei unseren verwundeten Nachbarn. Die Übersicht über die dreiteilige Serie «Homemade in Germany».

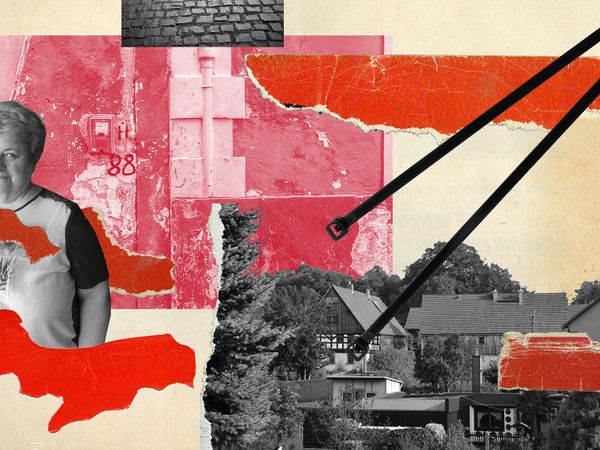

Vor fünf Jahren wurde Stephan Kramer zum Chef des Thüringer Verfassungsschutzes ernannt. Ausgerechnet er. Der ehemalige Generalsekretär des Zentralrats der Juden sollte die braunste Behörde des Landes aufräumen. Diesen Ruf hatte sie Helmut Röwer, Kramers Vor-Vorgänger, zu verdanken. Unter seiner Führung soll der Verfassungsschutz die rechtsextreme Szene in Thüringen mit aufgebaut – und die NSU-Terrorzelle gewähren lassen haben.

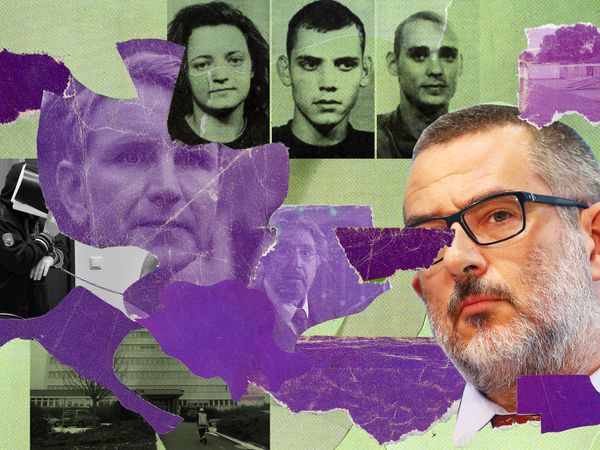

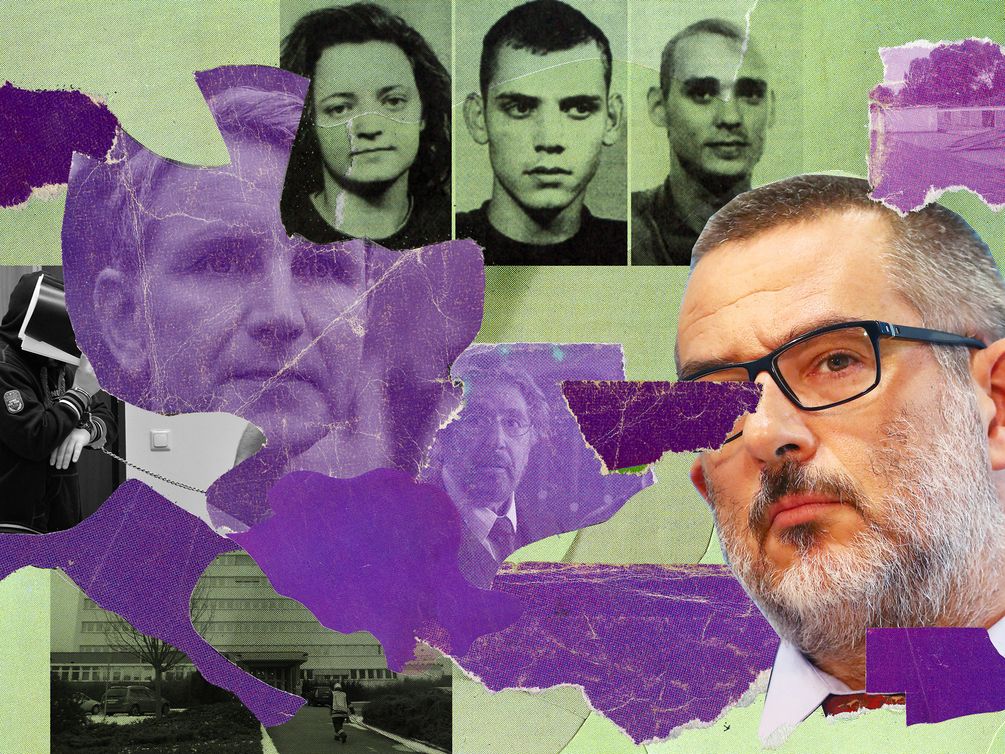

Neonazis wurden als Informanten, sogenannte V-Männer, angeworben und über Jahre vom Verfassungsschutz mit finanziellen Mitteln versorgt, unter anderem im NSU-Umfeld. Tino Brandt, Deckname «Otto», Chef der Neonazigruppe Thüringer Heimatschutz, zu denen auch das NSU-Trio Ende der Neunziger zählte, gehörte zu den wichtigsten Quellen. Im NSU-Prozess gab Brandt an, wie er über die Jahre knapp 200’000 Mark für seine Dienste vom Verfassungsschutz erhalten habe, die in seine «politische Arbeit» flossen. Ausserdem soll ihn der Thüringer Geheimdienst immer wieder vor Hausdurchsuchungen der Polizei gewarnt haben.

Gezielte Sabotage

«Der Untersuchungsausschuss kam zu dem Ergebnis, dass die Thüringer Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den rechtsextremen nationalsozialistischen Untergrund versagt haben und die dem NSU zugerechnete Mordserie mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte verhindert werden können», heisst es im ersten Bericht des Thüringer Untersuchungsausschusses zum NSU-Komplex. «Freilich könne hinter dem festgestellten umfassenden Versagen schlichtes Desinteresse am Auffinden der drei Gesuchten stehen, indes habe aber die Häufung falscher oder nicht getroffener Entscheidungen und die Nichtbeachtung einfacher Standards auch den Verdacht gezielter Sabotage und des bewussten Hintertreibens des Auffindens der Flüchtigen zugelassen.»

«Das war so», sagt Stephan Kramer. «Da gibt es nichts rumzudiskutieren.» Der 52-Jährige sitzt in seinem Büro im achten Stock eines blassgelben Plattenbaus im Erfurter Gewerbegebiet. Eine triste Gegend ist es hier, gleich gegenüber dem katholischen Krankenhaus, in dessen Kantine die meisten Verfassungsschutzmitarbeiter neben Krankenhauspersonal und Familienangehörigen zu Mittag essen, weil es in der Einöde sonst nichts gibt. Seit vier Jahren liegt hier Kramers Arbeitsplatz. Dreimal musste das Personal in den ersten Monaten seiner Amtszeit evakuiert werden, Bombendrohung, Anthrax-Alarm und gelockerte Radmuttern am Wagen. Willkommensgeschenke besonderer Natur eben.

Gereizt hat es Kramer, als ihm sein Bekannter, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, anbot, die blamierte Behörde zu führen. Für Aufsehen sorgte seine Ernennung damals. Kramer ist eine Persönlichkeit in Deutschland. Ein gern gesehener Gast in Talkshows, gut für griffige Zitate, die der deutschen Mehrheitsgesellschaft ins Gewissen reden, wenn eine Umfrage wieder einmal belegt, dass jeder dritte, vierte oder fünfte Deutsche Juden irgendwie komisch findet.

Auch gegen Prominente teilt Kramer gern aus, etwa gegen Thilo Sarrazin, den ehemaligen Berliner Finanzsenator und Autor von Buchtiteln wie «Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht». «Ich habe den Eindruck, dass Sarrazin mit seinem Gedankengut Göring, Goebbels und Hitler grosse Ehre erweist», liess Kramer an einer Medienkonferenz wissen.

Sicherheitsbehörden verniedlichen Rechtsextremismus

Dieser forsche Kramer soll einen Geheimdienst aufräumen? Er ist keiner von der stillen Sorte, die hinter verschlossenen Türen werkt. Er gibt Interviews, kommentiert in den Medien, twittert. Immer noch. Das ist Teil seiner Strategie für eine neue, transparente Behörde. «Wir müssen nach aussen transportieren, dass wir gegen die Bösen arbeiten mit den Menschen, die Opfer sind», erklärt er.

Die Aufarbeitung des NSU-Komplexes transportierte das Gegenteil. Zwischen 2000 und 2007 hat das Trio aus Jena – Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt – zehn Menschen ermordet, eine Polizistin und neun Männer, von denen acht aus der Türkei stammten, einer aus Griechenland. Als «Dönermorde» hatten die Behörden die Mordserie abgetan, die ermordeten Männer verdächtigt, mit Drogen zu handeln und in Schwarzgeldgeschäfte verstrickt zu sein.

Den Familien wurde ihre «Ehre» genommen, wie es eine der Angehörigen einmal formulierte, als die Polizisten begannen, in der Nachbarschaft, bei den Familien, gar in den Dörfern in der Türkei herumzuschnüffeln, um zu beweisen, dass ihre Väter und Ehemänner in Wirklichkeit Kriminelle waren. Erst 2011 hatte der Spuk ein Ende, als sich die zwei Terroristen Mundlos und Böhnhardt nach einem Banküberfall in ihrem Wohnmobil erschossen und Zschäpe im Anschluss ein Bekennervideo an verschiedene Medien schickte.

Erst dann glaubten Deutschlands Behörden den Opfern. Erst, als sich die Täter selbst entlarvten. Zu lange sei der Rechtsextremismus von den Sicherheitsbehörden heruntergespielt, gar verniedlicht worden, sagt Kramer. Zu sehr habe man sich erst auf die Linken konzentriert, und später, nach dem 11. September 2001, auf die Islamisten.

Erkennbar war das allein schon am Personal. Für islamistischen Terror waren im deutschen Verfassungsschutz etwa 450 Mitarbeiter (nach Medienberichten) abgestellt, für Rechtsextremismus gerade einmal 200. Erst Ende 2019 beschloss Innenminister Horst Seehofer, die Abteilung aufzustocken. Erst nach dem Mord am Kasseler Regierungschef Walter Lübcke und dem Anschlag in Halle hat er dem Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt jeweils 300 Mitarbeiter mehr für den Bereich Rechtsterrorismus zugesichert.

Wird der Staat unterwandert?

Zudem prüft seit Beginn dieses Jahres eine eigene Abteilung rechtsextreme Umtriebe im öffentlichen Dienst. Zu oft waren die eigenen Leute in obskuren Chatgruppen unterwegs, haben Waffen gebunkert, den Systemsturz geplant, Politikerinnen auf Todeslisten geführt. Im grossen wie im kleinen Stil. Im grossen Stil etwa beim Netzwerk Hannibal. Da koordinierte ein rechtsextremer Bundeswehroffizier über Jahre ein Prepper-Netzwerk, in dem sich unter anderem Polizisten, Elitesoldaten, Anwälte und Behördenmitarbeiter befanden, die sich mit Munition und Waffen auf den Tag X vorbereiteten, wenn die Staatsordnung zusammenbricht, inklusive Todeslisten.

Im kleinen Stil auf dem 1. Revier der Frankfurter Polizei. Da gaben Beamte die Daten der Anwältin Seda Basay-Yildiz an Rechtsextreme weiter. Basay-Yildiz vertrat im NSU-Prozess die Angehörigen des ersten Mordopfers, Enver Simsek. Im August 2019 bekam sie das erste Fax, in dem der Absender der Anwältin drohte, die Tochter abzuschlachten, mit Namen der Zweijährigen und Wohnadresse. Ein paar Monate später folgte ein zweites Fax, dieses Mal mit Details zu Basay-Yildiz’ Vater, wieder unterzeichnet mit «NSU 2.0». Bei der Suche nach den Urhebern stiess die Polizei auf fünf Frankfurter Kollegen, die sich in einem Chat Hakenkreuze schickten.

Die Behörden versuchen zu beruhigen: In Deutschland gebe es keine braune «Schattenarmee», die im Hintergrund versucht, die Institutionen des Staats zu unterwandern oder gar zu stürzen. Doch selbst der Chef des Militärischen Abschirmdienstes, Christof Gramm, musste einräumen, dass die rechtsextremen Verdachtsfälle auch in der Bundeswehr zugenommen haben. 2019 wurden 550 solcher Fälle registriert, darunter allein 20 in der Eliteeinheit «Kommando Spezialkräfte».

Sitzen nun mündige Bürger im Thüringer Verfassungsschutz?

«Der Krebs ist viel weiter fortgeschritten, als wir realisieren», sagt Stephan Kramer. Der rechte Marsch durch die Institutionen habe längst begonnen, in den Behörden, den Gewerkschaften, den Vereinen, im Kulturbetrieb. «Ganz leise, ohne Aufsehen ist das Gift längst in die Gesellschaft eingedrungen.»

Und wie ist es mit dem Gift in den eigenen Reihen? Im Thüringer Verfassungsschutz? «Dieses Amt ist bislang nicht an fehlenden Richtlinien gescheitert, sondern am Faktor Mensch. Wenn hier weder mündige Bürger handeln noch der demokratische Geist stimmt, kann das nicht funktionieren», hatte Kramer 2016 in seinen Antrittsinterviews gesagt.

Sitzen nun, fast vier Jahre später, mündige Bürger im Thüringer Verfassungsschutz? Hat der demokratische Geist Einzug gehalten in der Behörde, die repräsentativ war für all die deutschen Behörden, wo gern auch mal beide Augen zugedrückt werden, wenn der Wind von rechts kommt? Ist der Faktor Mensch nun ein anderer? Kramer wiegt ab. Früher sprach Kramer, der Zivilgesellschafter, direkt und undiplomatisch. Heute sagt Kramer, der Behördenchef: «Wenn ich Kollegen in Sicherheitsbehörden nur mit Hass und Hetze überziehe, darf ich mich nicht wundern, wenn sie sich zusammenrotten und diese Rolle auch ausfüllen.» Man dreht keine Behörde von einem Tag auf den anderen, nur weil plötzlich ein linker Jude an der Spitze sitzt. Die meisten der 96 Mitarbeiter seien ja schliesslich auch Beamte, die könne man nicht einfach so auf die Strasse setzen.

So viel zum Faktor Mensch.

«Es ist schon so, dass durch Überzeugungsarbeit und Wertschätzung bei manchen ein Sinneswandel vollzogen wurde», sagt Kramer. Wichtig sei es ihm gewesen, seinem Team klarzumachen, dass der Verfassungsschutz kein Geheimdienst sei, der eine Obrigkeit vor dem Volk schützt, sondern einzig und allein die Verfassung.

Neben Pep-Talks in der Belegschaft gab es auch Reformen, etwa bei der Rekrutierung der V-Männer. Thüringens Regierung hat nach dem NSU-Debakel beschlossen, dass sie nur im Falle einer terroristischen Gefahr zum Einsatz kommen dürfen, unter sehr strengen Auflagen. So wird unter anderem sichergestellt, dass der Zuverdienst aus dem Verfassungsschutz für Spitzeldienste nicht die einzige Einkommensquelle der Informanten ist. Ebenso wenig dürfen die angeworbenen Quellen in Straftaten involviert sein.

Die Mosaik-Rechte vereint die rechtsextreme Szene

Wie schwer sich Deutschlands Behörden mit Rechtsextremismus tun, offenbart ein Blick in den jüngsten Verfassungsschutzbericht. Wer ihn studiert, erkennt eine gewisse Hilflosigkeit. Die rechtsextreme Szene ist unübersichtlich geworden. Da ist die Rede davon, wie sich die unterschiedlichen Milieus plötzlich mischen, die guten alten organisierten Neonazis, die man seit Jahren beobachtet, mit Reichsbürgern, Preppern und neuen Gesinnungsgemeinschaften, die sich zunehmend virtuell treffen und versuchen, an die bürgerlich demokratische Mehrheitsgesellschaft anzuschliessen.

Die Neue Rechte bezeichnet das als «Mosaik-Rechte», deren Ziel es ist, «eine Rechte zu schaffen, in der viele Rechte Platz haben», wie es in einem Artikel des Magazins «Sezession» heisst. Götz Kubitschek, der ideologische Kopf der Neuen Rechten in Deutschland, ist verantwortlicher Redaktor der Zeitschrift. Auf seinem Rittergut in Schnellroda treffen sich Rechtsextreme aus dem In- und Ausland.

«Die Neue Rechte hat es geschafft, nicht nur soziale Räume zu erobern, sondern auch Brücken zu bauen zu unterschiedlichen rechtsextremistischen Szenen, die sich bisher spinnefeind waren», sagt Stephan Kramer. Gruppen, die früher gegeneinander gearbeitet haben, kooperieren plötzlich auf ein gemeinsames Ziel hin: eine völkisch nationalistische Gesellschaft.

Zuletzt konnte die breite Öffentlichkeit dieses Amalgam in der Gruppe S beobachten. Ende Februar wurde die Terrorzelle aufgedeckt. Die «Zeit» nannte sie «die Wutbürger-Terroristen». Zum ersten Mal war man mit einer heterogenen Gruppe von Männern konfrontiert, von vorbestraften Neonazis über Reichsbürger bis hin zu unbescholtenen AfD-Sympathisanten. Ihr Ziel war es, im ganzen Land Moscheen, Politiker und Migrantinnen anzugreifen, um so in Deutschland «bürgerkriegsähnliche Zustände» herbeizuführen.

In der Gruppe befand sich auch ein Verkehrspolizist aus Nordrhein-Westfalen, der bisher keinen Hehl aus seiner Gesinnung gemacht haben soll. In den sozialen Netzwerken forderte er Polizisten auf, ihre Dienstwaffe gegen «Gesindel» einzusetzen. Seine Profile zeigten laut dem «Spiegel» Hakenkreuze.

«Das war bekannt», sagt Stephan Kramer und schüttelt den Kopf. «Für mich war das schockierend. Welche Menschen werden da eigentlich eingestellt in einer Sicherheitsbehörde?!» Wer in Deutschland Beamter sein möchte, ist der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes verpflichtet. Für Kramer muss diese Treue vom Dienstherrn abgeklopft werden, und sei es nur mit einem Anruf beim Verfassungsschutz, ob Informationen zu Person X geführt werden; und wenn ja, wie relevant sie sind für eine Anstellung. Schwören könne man schnell einmal auf die freiheitlich demokratische Grundordnung für einen Job. Die Frage ist: Ist es auch so gemeint?

Kramer weiss, dass er hier eine sensible Diskussion anstösst. Wo ist die Grenze zwischen fehlender Verfassungstreue und der privaten Gesinnung? «Da muss man definieren, was extremistisch ist. Wo zieht man Grenzen, was darf einer im öffentlichen Dienst politisch sagen?»

Flügel der AfD unter Beobachtung

Derzeit bangen Beamte in ganz Deutschland um ihre Jobs. Seit Mitte März stuft der deutsche Verfassungsschutz den rechtsnationalen «Flügel» der AfD – mit etwa 6000 Mitgliedern – als rechtsextrem ein. Deutschlands Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang begründete die Entscheidung damit, dass beim Flügel eine «erwiesen extremistische Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung» zu erkennen sei.

Damit wird die lose Vereinigung, zu deren führenden Vertretern die AfD-Landeschefs von Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, zählen, zum regulären Beobachtungsobjekt gemacht. Das bedeutet, dass der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erlaubt ist, beispielsweise die Observierung und das Anwerben von Informanten. In Thüringen steht der gesamte AfD-Landesverband unter Beobachtung, da der Flügel mit Höcke sehr stark im Land verwurzelt sei. Die AfD hat ihrerseits angekündigt, den Flügel aufzulösen: «Wir fordern alle, die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen, auf, bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des Flügels einzustellen», liessen Höcke und Kalbitz auf Facebook wissen.

Inwieweit sich die AfD-Führung tatsächlich vom Flügel distanziert, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob in naher Zukunft mit zahlreichen Disziplinarverfahren gegen Polizisten, Lehrer und Richter zu rechnen ist, die dem Flügel zugerechnet werden.

Für Stephan Kramer steht fest, dass die Bedrohung durch Extremismus, egal welcher Natur, nicht von den Sicherheitsbehörden allein abgewehrt werden kann. «Wir müssen die Bürger davon überzeugen, dass eine Partei nicht wählbar ist, sondern die anderen zu wählen sind. Solange das nicht gelingt, ist das nur Kosmetik, was wir machen.»

Feinde der Demokratie im Parlament

Im Bundestag etwa dürfen Rechtsextreme ein und aus gehen. Gewählten Abgeordneten und ihren Mitarbeitern wird nicht dasselbe Treueverhältnis abverlangt wie Beamten. Die «Zeit» zählte in einer Recherche insgesamt 27 Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten zum rechtsextremen Milieu, darunter viele ehemalige Soldaten, wie Maximilian T. Sein Fall machte Schlagzeilen, als die TAZ aufdeckte, dass er nicht nur Mitglied der Chatgruppe des Netzwerks Hannibal war, sondern als AfD-Mitarbeiter auch Zutritt zu der Institution hatte, in der die Politikerinnen arbeiten, die auf den Todeslisten dieser Gruppe stehen. Hinzu kommt, dass Maximilian T. in den Ausschüssen mitarbeitete, die sich mit Hannibal beschäftigten.

«Sie haben einen Feind der Demokratie und des Grundgesetzes im Parlament sitzen. Und dann sind sie bei Goebbels berühmtem Aufsatz, wo es heisst: Wir kommen als Wölfe in die Schafherde und benutzen die Annehmlichkeiten der Demokratie, um die Demokratie abzuschaffen», sagt Kramer. Er schlägt mit der Handkante auf den Tisch.

Da ist er wieder, Kramer, der Zivilgesellschafter, der seit Jahrzehnten warnt und mahnt.

Er tut es immer noch. Auch wenn er es langsam leid ist. Er kann die Nie-wieder-nie-wieder-Lippenbekenntnisse nicht mehr hören. Nach Walter Lübcke, nach Halle, nach Hanau. Es waren Ereignisse, die für ihn vorhersehbar waren.

«Ich glaube an diese Demokratie und an den Kampf gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Aber wo stehen wir denn heute? Wenn ich mir die politischen Ereignisse anschaue, bin ich nicht mehr überzeugt davon, dass alles gut verlaufen wird», sagt Kramer.

Noch hat er die Energie zu mahnen, mit 52 Jahren, der ehemalige Marineoffizier und studierte Sozialpädagoge. Aber ewig will er sich das auch nicht mehr antun. Noch zwanzig gute Jahre ohne Rollator habe er vor sich, sagt er. «Die möchte ich nicht jeden Tag damit verbringen, mich mit irgendwelchen Nazis zu beschäftigen.»

Al Pacino dabei zuzusehen, reicht ihm völlig.