Die Blutspur der Hindus

Wie die hinduistisch-nationalistische Regierung um Premier Narendra Modi 200 Millionen Muslime zu Feinden im eigenen Land macht. Die erste Folge der dreiteiligen Reportage.

Von Dexter Filkins (Text), Sarah Fuhrmann (Übersetzung) und Helmut Wachter (Bilder), 23.04.2020

Zwei Wochen nachdem Premierminister Narendra Modi Soldaten nach Kaschmir geschickt hatte, um den indischen Bundesstaat zu befrieden, zeigte der Nachrichtensender Republic TV am 11. August 2019 eine Reporterin, die auf einem Motorroller durch die Stadt Srinagar fuhr. Ihr Ziel war, den Zuschauern zu versichern, dass die Lage auffallend ruhig war, egal, was sie gehört haben mochten. «Man sieht hier Banken und Gewerbekomplexe», sagte die Reporterin Sweta Srivastava, während sie an örtlichen Wahrzeichen vorbeifuhr. «Die Lage stimmt einen fröhlich, denn die Situation wird wieder normal, die Einwohner sind bereit, wieder ihr normales Leben zu führen.»

Interviews führte sie keine – es war niemand auf den Strassen, mit dem sie reden konnte. Andere Berichte auf Republic TV zeigten Menschen, die ausgelassen tanzten, dazu wurden die Worte eingeblendet: «Glückliche Inder feiern Modis genialen Schachzug in Kaschmir.»

Serie «Blut und Boden»

Der «New Yorker»-Journalist Dexter Filkins zeichnet nach, wie Indiens Regierung die Geschichte des Landes umschreibt: vom säkularen Staat zur hinduistischen Nation, die Muslime unterdrückt, verfolgt und sogar töten lässt, Medien drangsaliert und vom Aufstieg eines «neuen Indien» träumt.

Sie lesen: Teil 1

Die Blutspur der Hindus

Teil 2

Das wahre neue Indien

Teil 3

«Heil, Mutter Indien»

Eine Woche zuvor hatte die Regierung von Narendra Modi verkündet, den Artikel 370 der Verfassung zu streichen. Der Artikel gewährte Kaschmir, Indiens einzigem Bundesstaat mit einer muslimischen Mehrheit, Autonomie. Die Bestimmung war erlassen worden, um die religiöse und ethnische Identität des Staates zu bewahren; sie verbietet im Wesentlichen Angehörigen von Indiens hinduistischer Mehrheit, sich dort niederzulassen.

Die Streichung des Artikels würde der Bevölkerung in Kaschmir letztlich helfen, da dies die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln und einen seit langem andauernden Guerilla-Aufstand beende, sagte Modi, dem während seines politischen Aufstiegs antimuslimischer Eifer nachgesagt wurde. Um den Entscheid möglichst reibungslos durchsetzen zu können, hatte Premier Modi eine grosse Anzahl Truppen nach Kaschmir geschickt und Hunderte prominenter Muslime festnehmen lassen – oder, wie Republic TV es beschrieb, seien «die Anführer, die Ärger gemacht» hätten, in «Gästehäusern der Regierung» untergebracht worden.

Der Wandel in Kaschmir stellte mehr als ein halbes Jahrhundert vorsichtiger, ausgleichender Politik auf den Kopf – doch die indische Presse reagierte nahezu einheitlich mit Zustimmung. Seit Modi 2014 zum indischen Premierminister gewählt wurde, hat er die Geschichte des Landes umgeschrieben: von einer säkularen Demokratie, die einer einzigartig vielfältigen Bevölkerung Rechnung trägt, zu einer hinduistischen Nation, die ihre Minderheiten beherrscht – besonders die 200 Millionen Muslime des Landes, in dem mehr als 1,3 Milliarden Menschen leben. Modi und seine Bündnispartner haben die Presse drangsaliert, bedroht und unterdrückt, damit sie das unterstützt, was sie das «neue Indien» nennen.

Der indische Bundesstaat Kaschmir ist Schauplatz eines lang andauernden Stellvertreterkriegs zwischen Indien und Pakistan. Als die Kolonialmacht England sich 1947 auf den Rückzug vorbereitet, befürchten die Muslime eine hinduistische Vorherrschaft, was zur Gründung Pakistans führt. Die Spaltung des Subkontinents löste die grösste Migration der Geschichte aus, mit Millionen Hindus und Muslimen, die die neuen Grenzen überschreiten.

Reise nach Kaschmir

Auf die Entscheidung Narendra Modis, ihre Autonomie aus der Verfassung zu streichen, reagierten die Einwohner Kaschmirs mit Protesten. Sie warfen ihm vor, den Staat mit hinduistischen Siedlern überschwemmen zu wollen. Nachdem jedoch der erste Aufruhr abebbte, schrieben die «Times of India» und andere grosse Zeitungen, eine Mehrheit der Bewohner Kaschmirs würden Modi im Stillen unterstützen – sie hätten nur zu viel Angst vor militanten Moslems, um das laut zu sagen. Frisch aus Delhi eingetroffene Fernsehreporter stellten ihre Kameras am Ufer des Dal-Sees bei Srinagar auf und wiederholten pflichtbewusst die Haltung der Regierung.

Während die Berichte in den Nachrichten liefen, rief mich die Journalistin Rana Ayyub an und erzählte mir, dass sie nach Kaschmir fahren wolle. Die 36-Jährige ist eine der renommiertesten Enthüllungsjournalistinnen Indiens und bekannt dafür, über Modi und seine Verbündeten unerbittlich kritisch zu berichten. Ayyub ist eine Muslimin aus Mumbai und hat ihr Leben lang an der konfessionellen Grenze des Landes gelebt. Sie hielt das Narrativ der Regierung über Kaschmir für eigennützige Propaganda. «Ich glaube, die Unterdrückung ist schlimmer als je zuvor», sagte sie. Sie wusste nicht, was sie vorfinden würde, aber sagte: «Ich möchte mit diesen Menschen sprechen, deren Stimmen nicht gehört werden.»

Sowohl auf Hindi als auch auf Englisch spricht Ayyub in atemberaubendem Tempo und mit grosser Wärme; während man noch eine ihrer Fragen beantwortet, stellt sie schon die nächste. Sie lud mich ein, sie in Mumbai zu treffen und zusammen mit ihr zu versuchen, nach Kaschmir einzureisen, obwohl die Einreise für Auslandkorrespondenten während des harten Durchgreifens verboten war. Als ich ankam, gab sie mir ein Paar Schals und bat mich, eine Kurta zu kaufen, die typisch indische Tunika. «Ich bin zu 99 Prozent sicher, dass du erwischt wirst, aber du solltest trotzdem mitkommen», sagte sie lachend. «Mach einfach den Mund nicht auf.»

«Was machen Sie hier?»

Rana Ayyub und ich landeten zwei Wochen nach Modis Dekret am Flughafen von Srinagar, der mit 1,2 Millionen Bewohnern grössten Stadt in Kaschmir. Im Terminal schob sie mich an einem Tisch vorbei, an dem «Registrierung für Ausländer» stand, und achtete darauf, dass ich den Kopf gesenkt hielt. Unter den Menschen waren viele Polizisten und Soldaten, aber wir schafften es unentdeckt nach draussen, stiegen in ein Taxi und rasten Richtung Stadt.

Sogar aus dem fahrenden Auto wurde deutlich, dass die Realität in Kaschmir krass von dem Bild in der indischen Presse abwich. An jeder Strassenecke standen Soldaten, mit Maschinengewehren bewaffnete Männer bewachten Kreuzungen, die Geschäfte waren geschlossen. Abgesehen von der Präsenz des Militärs waren die Strassen unbelebt. In der Khanqah-e-Moula, der prachtvollen Moschee aus dem 14. Jahrhundert, die nach einem Feuer im 18. Jahrhundert wiederaufgebaut wurde, waren die Freitagsgebete verboten worden. Die Schulen waren nicht geöffnet, Handy- und Internetnetze abgeschaltet.

Es ist allgemein bekannt, dass Agenten der indischen Sicherheitsdienste die Gästelisten einheimischer Hotels überprüfen, weshalb Ayyub und ich, zusammen mit der indischen Fotografin Avani Rai, bei einem Freund logierten. Als wir dort ankamen, sagte uns ein Arzt aus Kaschmir, der gerade zu Besuch war, wir sollten ins städtische Spital gehen, wo junge Männer behandelt wurden, auf die die Sicherheitskräfte geschossen hatten. Die Polizei und die Soldaten benutzen kleinkalibrige Schrotflinten – von den Einheimischen «pellet guns» genannt –, und einige der Opfer hatten ihr Augenlicht verloren. «Geht auf die Station für Augenheilkunde», sagte der Arzt.

Im Spital herrschte ein kaum gebändigtes Chaos: Sicherheitsbeamte, die Wache standen, ganze Familien, die sich auf dem Flur um kranke Angehörige kümmerten. Während ich in einer Ecke stand und versuchte, mich unauffällig zu verhalten, ging Ayyub in den vierten Stock, um mit einem Augenarzt zu sprechen. Nach einigen Minuten kehrte sie zurück und bedeutete mir und Rai, ihr zu folgen. «Station acht», sagte sie. Dort lagen dreissig Opfer mit Schussverletzungen.

Als wir drei näher kamen, trat uns ein elegant gekleideter Mann mit kurz geschnittenem Bart in den Weg und legte Ayyub die Hand auf die Schulter. «Was machen Sie hier?», fragte er. Rai sah mich an und flüsterte: «Renn.» Ich drehte mich um und stürzte in Richtung der Menschengruppen auf den Gängen. Der Mann mit dem Bart nahm Ayyub und Rai am Arm und führte sie weg.

Geburtsstunde des Nationalismus

Ayyub ist in Sahar aufgewachsen, einer Mittelklassegegend in Mumbai. Ihr Vater, Waqif, schrieb für die linke Zeitung «Blitz», war später Schulleiter und lernte Urdu, die Sprache der nordindischen Muslime. Rana erinnert sich an mitternächtliche Gedichtlesungen, bei denen sich die Freunde ihres Vaters im Wohnzimmer drängten und ihre Verse vortrugen. Die Ayyubs waren die einzige muslimische Familie in der Strasse, aber sie waren nicht isoliert. Sie feierten mit den Nachbarn Hindufeste wie Holi und Diwali, und zweimal im Jahr öffneten sie ihr Haus für muslimische Feste. «Das Konfessionsthema war immer präsent, aber es war nie eine Bedrohung», sagte Ayyub. «Alle Freunde meiner Kindheit waren Hindus.»

Die muslimisch-hinduistische Harmonie war ein zentrales Element der Vision von Indiens Gründervätern, Mohandas «Mahatma» Gandhi und Jawaharlal Nehru, beim Aufbau eines säkularen Staates. Indien vereint alle grossen Religionen der Welt; Muslime machen etwa 14 Prozent der Bevölkerung aus (die grösste Gruppe sind Hinduisten mit etwa 80 Prozent). Als sich das britische Weltreich 1947 auf den Rückzug vorbereitete, befürchteten die Muslime eine hinduistische Vorherrschaft, was schliesslich zur Gründung Pakistans führte.

Die Spaltung des Subkontinents durch die britische Kolonialmacht, bekannt als die «Teilung Indiens», löste die grösste Migration der Geschichte aus, mit zig Millionen Hindus und Muslimen, die die neuen Grenzen überschritten. Fast zwei Millionen Menschen kamen bei den damit einhergehenden Gewaltausbrüchen ums Leben. Die Ermordung so vieler Menschen und der Verlust ihres angestammten Heimatlands führten zu einem anhaltenden Groll zwischen Pakistanis und Indern.

Und die Grenzregion Kaschmir entwickelte sich zum Schauplatz eines lang andauernden Stellvertreterkriegs zwischen den beiden Staaten.

Indiens übrige Muslime schützten sich, indem sie ein Bündnis mit der Kongresspartei schmiedeten – Gandhis und Nehrus Partei, die 50 Jahre lang den Ton in der Politik des Landes angab. Doch nicht alle teilten Gandhis und Nehrus Vision eines säkularen Staates. 1925 gründete K. B. Hedgewar, ein Arzt aus Zentralindien, die Rashtriya Swayamsevak Sangh («Nationale Freiwilligenorganisation»). Die RSS hat sich der Idee verschrieben, Indien sei eine Hindunation, und die Anhänger des Hinduismus hätten das Recht, über Minderheiten zu herrschen. RSS-Mitglieder glauben, dass viele Muslime von Hindus abstammten, die unter Zwang konvertiert waren und deren Glaube daher angezweifelt werden müsse. (Das Gleiche denken sie über indische Christen, die etwa 2 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Andere grosse Religionen, wie den Buddhismus und den Sikhismus, betrachten sie als authentischer indisch.)

Hedgewar war überzeugt, die koloniale Herrschaft habe Hindumänner entmannt, und verschrieb als Gegenmittel paramilitärisches Training. Er war ein grosser Bewunderer der europäischen Faschisten und übernahm ihre Vorliebe für khakifarbene Uniformen – und, was noch wichtiger war, ihre Überzeugung, dass eine Gruppe von sehr disziplinierten Männern eine Nation umgestalten könne. Er bezeichnete Gandhi und Nehru, die sich bemüht hatten, die muslimische Minderheit zu schützen, als gefährliche Beschwichtiger. Am Unabhängigkeitskampf war die RSS kaum beteiligt.

Im Januar 1948, kurz nach der Unabhängigkeit, wurde Gandhi vom früheren RSS-Mitglied und erklärten Hindunationalisten Nathuram Vinayak Godse ermordet. Die RSS wurde in der Folge zeitweise verboten und an den Rand des öffentlichen Lebens gedrängt, formierte sich aber allmählich neu. Im Jahr 1975, inmitten von Unruhen und wirtschaftlichem Stillstand im Land, setzte Premierministerin Indira Gandhi das Parlament ausser Kraft und verhängte den Ausnahmezustand. Die RSS stellte sich entschieden gegen sie und die Kongresspartei. Viele ihrer Mitglieder wurden festgenommen – was der Gruppe später dabei half, sich wieder zu legitimieren und Teil des politischen Mainstreams zu werden.

Die Moschee von Babri Masjid

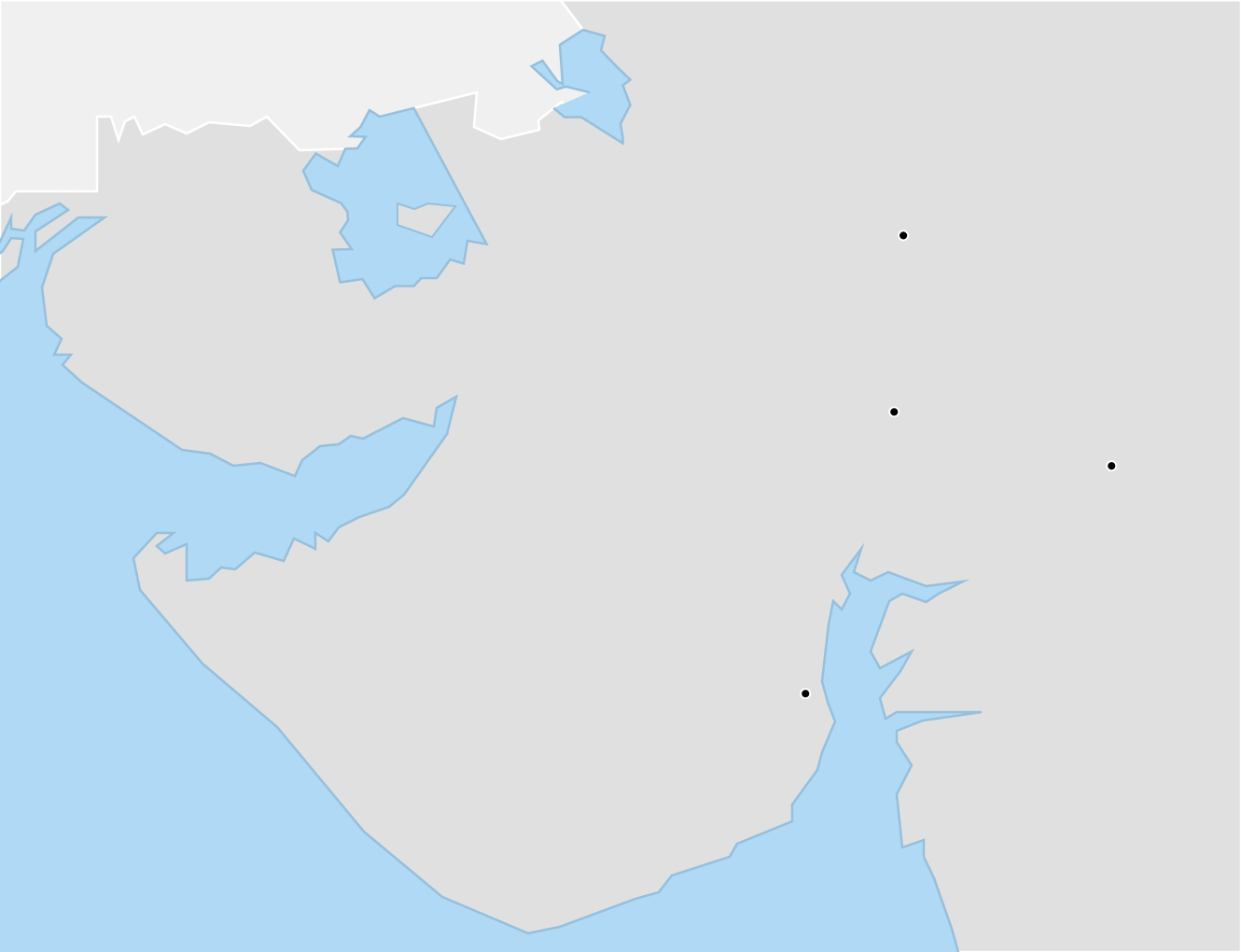

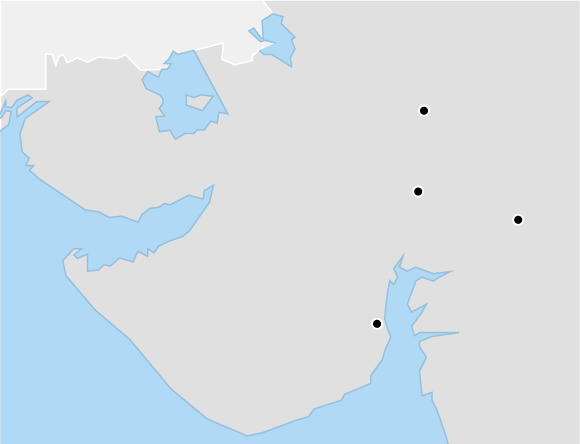

Die ursprüngliche Basis der RSS waren Männer aus höheren Kasten, aber um zu wachsen, musste die Organisation neue Mitglieder gewinnen. Unter den Rekruten aus niedrigeren Kasten war ein Achtjähriger namens Narendra Modi, aus Vadnagar, einer Stadt in Gujarat, dem westlichsten Bundesstaat Indiens. Narendra Modi gehörte zur rangniedrigeren Ghanchi-Kaste, deren Mitglieder traditionell Pflanzenöl verkaufen.

Pakistan

Vadnagar

Ahmedabad

Godhra

Indien

Bhavnagar

Pakistan

Vadnagar

Ahmedabad

Godhra

Indien

Bhavnagar

Der indische Bundesstaat Gujarat. Vadnagar, Geburtsort von Narendra Modi. Ahmedabad, das wirtschaftliche Zentrum des Bundesstaats. Godhra, Ort des brennenden Zuges. Bhavnagar, hier wurde die muslimische Schule Akwada Madresa mit 400 Kindern von Tausenden Hindus umstellt.

Modis Vater hatte einen kleinen Teeladen in der Nähe des Bahnhofs, in dem sein kleiner Sohn aushalf. Als Modi dreizehn war, arrangierten seine Eltern eine Hochzeit mit einem einheimischen Mädchen, aber die beiden lebten nur kurz zusammen, und er bekannte sich viele Jahre nicht öffentlich zu der Beziehung. Er löste sich bald ganz aus der Ehe und widmete sich der RSS. Als «Pracharak» – der Begriff der Gruppe für ihre jungen, keuschen Fusssoldaten – begann Modi damit, die Wohnbereiche der älteren Mitglieder zu putzen, stieg aber rasch auf. 1987 ging er zur politischen Abteilung der RSS, der Bharatiya Janata Party (Indische Volkspartei), kurz BJP.

Als Modi eintrat, hatte die Partei nur zwei Sitze im Parlament. Sie brauchte ein Thema, um Unterstützer zu gewinnen, und fand es in einem zweifelhaften religiösen Konflikt. In Ayodhya, einer Stadt im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesch, stand damals die Moschee Babri Masjid, die der Mogulherrscher Babur im Jahr 1528 hatte errichten lassen. Nach der Unabhängigkeit stellten die Einheimischen Hindugötzen in die Moschee, in der Überzeugung, dass diese am früheren Standort eines Hindutempels errichtet worden war. Es entstand die Legende, der Gott Rama – eine Inkarnation von Vishnu, oft mit blauer Haut dargestellt – sei dort geboren worden.

Im September 1990 forderte ein älteres BJP-Mitglied namens L. K. Advani die Zerstörung der Moschee und die Errichtung eines Hindutempels an dieser Stelle. Um Unterstützung für die Idee zu gewinnen, unternahm er eine zweimonatige Pilgerreise, genannt Ram Rath Yatra, durch das Landesinnere Indiens. Er reiste in einem umgebauten Nissan-Jeep, der aussah wie ein Streitwagen. Manchmal hielt er mehrere Reden am Tag und stachelte die Massen wegen der angeblichen Bevorzugung der Muslime durch die Regierung auf. Religiöse Unruhen folgten seiner Spur und forderten Hunderte von Toten. Advani wurde festgenommen, bevor er Ayodhya erreichte, aber andere BJP-Mitglieder machten weiter und sammelten unterwegs Unterstützer und Spenden.

Am 6. Dezember 1992 überfiel eine Menge, angeführt von RSS-Partisanen, die Moschee und begann, mit Äxten und Hämmern Babri Masjid abzureissen. Bis zur Abenddämmerung war sie komplett geschleift.

«In jeder Hinsicht ein Faschist»

Die Zerstörung der Moschee löste im ganzen Land Zusammenstösse zwischen Hindus und Muslimen aus, die grössten und blutigsten davon in Mumbai, wo Rana Ayyub mit ihrer Familie lebte. Zuerst fühlten sie sich sicher, waren sie doch von Freunden umgeben. Aber nach mehreren Tagen des Chaos kam ein befreundeter Sikh, um ihren Vater zu warnen, dass eine Gruppe Männer aus der Nachbarschaft hinter seinen Töchtern her sei. An diesem Abend flohen Ayyub und ihre ältere Schwester mit dem Sikh. Sie wohnten drei Monate lang bei Verwandten von ihm, bevor die Familie in Deonar, einem muslimischen Ghetto ein paar Meilen entfernt, wieder zusammenkam. «Ich fühlte mich hilflos», erzählte mir Ayyub. «Wir waren wie Spielzeuge, die jemand von einem Ort an den anderen legte.»

Deonar ist eine ärmliche Gegend mit stinkender Kanalisation und Wellblechhütten. Das Leben der Ayyubs, die eine Mittelklasse-Existenz gewohnt waren, hatte sich verändert. «Wir lebten in einem sehr kleinen Haus, sehr dreckig, an einer vollen und schmutzigen Strasse», erzählte mir Rana Ayyub. Mumbai hatte sich ebenfalls verändert. Als sie in einer vorwiegend hinduistischen Schule in der Nähe anfing, riefen ihr die Klassenkameraden «landya», ein antimuslimisches Schimpfwort, hinterher. «Das war das erste Mal, dass ich wirklich über meine Identität nachdachte», sagte sie. «Unsere gesamte Nachbarschaft – unsere Freunde – wollte uns töten.»

Für die radikale Hinduorganisation RSS dagegen zahlte sich die Aktion in Ayodhya eindrucksvoll aus. Ihre Mitgliederzahlen schossen in die Höhe, und im Jahr 1996 war deren politischer Flügel – die BJP – stärkste Partei im Parlament geworden. Während der Auseinandersetzung über die Moschee Babri Masjid interviewte der bekannte indische Intellektuelle Ashis Nandy eine Reihe von RSS-Mitgliedern. Er war ausgebildeter Psychologe und wollte die Mentalität der aufsteigenden Hindunationalisten untersuchen. Einer von jenen, mit denen er sich traf, war Narendra Modi, damals ein kaum bekannter BJP-Funktionär.

Nandy befragte Modi mehrere Stunden lang – und war danach erschüttert. Seine Testperson, erzählte mir Nandy, hatte alle Merkmale einer autoritären Persönlichkeit: puritanische Strenge, ein eingeschränktes Gefühlsleben, Angst vor seinen eigenen Leidenschaften und ein riesiges Ego, das eine nagende Unsicherheit schützte. Während des Interviews legte Modi eine fantastische Theorie dar, dass Indien das Ziel einer weltweiten Verschwörung sei, an der jeder Muslim im Land beteiligt war. «Modi war in jeder Hinsicht ein Faschist», sagte Nandy. «Ich meine das nicht als Beschimpfung. Es ist eine diagnostische Kategorie.»

Ein Zug in Flammen

Am 27. Februar 2002 hielt ein Zug in Godhra, einer Stadt im Bundesstaat Gujarat. Er kam aus Ayodhya, wo viele der Fahrgäste den Ort besucht hatten, an dem 10 Jahre zuvor die Moschee Babri Masjid zerstört worden war, und die sich dafür einsetzten, dass dort ein Tempel gebaut wurde. Die meisten von ihnen gehörten dem VHP an, dem religiösen Flügel der RSS.

Während der Zug am Bahnhof stand, entbrannte ein Streit zwischen den hinduistischen Reisenden und Muslimen auf dem Perron. Als der Zug loszufahren begann, kam er noch einmal zum Stehen, und die gegenseitigen Beleidigungen eskalierten. Irgendwann warf jemand, vielleicht ein muslimischer Verkäufer mit einem Ofen, etwas Brennendes in einen der Waggons. Die Flammen breiteten sich sofort aus, und die Passagiere waren im Inneren gefangen. Als die Tür endlich aufgedrückt wurde, entzündete der einströmende Sauerstoff einen Feuerball. Fast 60 Menschen erstickten oder verbrannten. Als sich die Nachricht über das Unglück verbreitete, erlaubte die Regierung den Mitgliedern der VHP, die verbrannten Leichen in einer Parade durch Ahmedabad zu tragen, die grösste Stadt des Bundesstaates. Durch die Parade aufgebrachte Hindus begannen zu randalieren und Muslime im ganzen Bundesstaat anzugreifen.

Horden von Hindus marodierten durch die Strassen und schrien: «Rächt euch und metzelt die Muslime nieder!» Laut Augenzeugen schnitten Randalierer schwangeren Frauen die Bäuche auf und töteten ihre Babys; andere vergewaltigten in Gruppen Frauen und Mädchen. Bei mindestens einer Gelegenheit wurde ein muslimischer Junge gezwungen, Kerosin zu trinken und ein brennendes Streichholz zu schlucken. Ehsan Jafri, ein älterer Politiker der Kongresspartei, wurde nackt durch die Stadt geschleift und dann zerstückelt und verbrannt.

Der düsterste Aspekt der Ausschreitungen ist, dass sie offenbar grösstenteils von der RSS geplant und gelenkt wurden. Gruppen von Männern, bewaffnet mit Knüppeln, Gewehren und Schwertern, bewegten sich fächerförmig durch die muslimischen Enklaven des Bundesstaates, oft hatten sie Wählerverzeichnisse und andere offizielle Dokumente dabei, die sie zu Häusern und Läden von Muslimen führten. Diese Ausschreitungen zeitigen bis heute schwerwiegende Folgen, wie auch die Recherchen von Ayyub immer wieder zeigen.

«Sie wollten die Kinder töten»

Ministerpräsident der Regierung von Gujarat war damals Narendra Modi, der fünf Monate zuvor in diese Position befördert worden war. Als die Ausschreitungen zunahmen, liess er sich nicht mehr öffentlich blicken. Er forderte zwar Unterstützung der indischen Armee an, liess die Soldaten jedoch in ihren Kasernen, während die Gewalt ausser Kontrolle geriet. In vielen Gegenden Gujarats schaute die Polizei nicht nur zu, sondern beteiligte sich laut Aussagen zahlreicher Menschenrechtsgruppen sogar.

Als die Ausschreitungen begannen, war Rahul Sharma der für Bhavnagar zuständige Polizeichef, einem Bezirk im Süden von Gujarat mit mehr als 70’000 muslimischen Einwohnern. Sharma sagte später unter Eid aus, dass er von seinen Vorgesetzten keine Anweisungen erhalten habe, wie die Krawalle unter Kontrolle zu bringen seien. Am vierten Tag versammelten sich Tausende Menschen um die muslimische Schule Akwada Madresa in Bhavnagar, in der sich etwa 400 Kinder aufhielten. Die Menge schwang Schwerter und Fackeln. «Sie gingen organisiert vor», sagte Sharma. «Sie wollten die Kinder töten.» Sharma befahl seinen Männern, tödliche Gewalt anzuwenden, um einen Angriff abzuwehren. Als die Warnschüsse keine Wirkung zeigten, schossen sie scharf. Zwei Männer starben und einige weitere wurden verletzt. Die Menge zerstreute sich, und Sharma brachte die Kinder in Sicherheit.

In fast jedem anderen Bezirk jedoch ging die Gewalt nahezu ungebremst weiter. Sharma wurde nicht etwa als Held gefeiert, sondern an einen sinnlosen Schreibtischjob in einem anderen Bezirk versetzt. L. K. Advani – der die Zerstörung der Moschee in Ayodhya befürwortet hatte, der aufgestiegen und mittlerweile Indiens Innenminister war – rief Sharma an und meinte, er habe zu viele Hindus sterben lassen.

Farbtupfer als Maskierung

Die Ausschreitungen gingen fast drei Monate lang weiter. Als sie vorbei waren, waren 2000 Menschen tot und fast 150’000 aus ihren Häusern vertrieben worden. Die ethnische Geografie von Gujarat war verwandelt, die meisten Muslime lebten zusammengepfercht in Slums.

Eines dieser Elendsviertel bildete sich damals auf der Müllhalde von Ahmedabad, einem riesigen Gelände aus Abfall und Abwasserkanälen, das sich hundert Meter in die Luft erhob. Das Ghetto, von den Bewohnern «Citizen’s Village» genannt, beherbergt noch heute tausend Menschen, die in Hütten wohnen und giftige Luft atmen. Wenn der Monsun kommt, überflutet Dreck aus der Müllhalde die Strassen und Baracken.

Während die Krawalle noch schwelten, beschloss die damals 19-jährige Rana Ayyub, zu helfen. Sie sagte ihrer Mutter, sie würde mit einer Freundin im Himalaja wandern gehen, und setzte sich in einen Zug nach Vadodara im Bundesstaat Gujarat.

Weil die Unruhen noch immer weitergingen, maskierte sie sich mit einem knallroten «Bindi» – dem Farbtupfer, den Hindufrauen auf der Stirn tragen.

Sie verbrachte drei Wochen in Hilfscamps und half Vergewaltigungsopfern, Anzeigen bei der Polizei zu erstatten. Die Camps waren von offenen Latrinen umgeben, der Gestank des Abwassers war unerträglich. Kinder lagen teilnahmslos herum, von Fliegen überdeckt. Manchmal kamen mit Schwertern und Molotowcocktails bewaffnete Mobs und suchten nach Muslimen. Während eines Überfalls versteckte sich Ayyub in einem Haus und schaute hinaus, während eine Meute von 60 Männern sich draussen drängelte. «Mein Herz raste», sagte sie. «Gujarat liess mich erkennen, dass das, was in Mumbai passiert war, kein Ausreisser war.»

Modis Regierung unternahm praktisch nichts, um die Zehntausenden von Muslimen zu unterstützen, die bei den Ausschreitungen aus ihren Häusern vertrieben worden waren; es waren fast ausschliesslich Freiwillige, die Hilfe leisteten. Danach gefragt, sagte Narendra Modi: «Hilfscamps sind in Wirklichkeit Fabriken für die Kinderproduktion. Man sollte jenen, die weiter die Bevölkerung vermehren, eine Lektion erteilen.»

Zwar waren einige hinduistische Randalierer festgenommen worden, letztlich wurden aber nur ein paar Dutzend verurteilt. Mayaben Kodnani, eine BJP-Ministerin, war die einzige Funktionärin, der ernsthaft der Prozess gemacht wurde. Sie wurde des Mordes, des versuchten Mordes und der Verschwörung für schuldig befunden. 2014 kam Modis Partei in Delhi an die Macht, Kodnani wurde aus dem Gefängnis entlassen, 4 Jahre später wurde sie von allen Vorwürfen freigesprochen.

Verschwundene Zeugen

In den folgenden Monaten mehrten sich die Anzeichen für eine erhebliche Mitschuld der Regierung des Bundesstaates. Laut unabhängigen Untersuchungen waren die hinduistischen Mobs entschlossen vorgegangen und Anführern gefolgt, die offenbar eindeutige Anweisungen erhalten hatten. «Diese Anweisungen wurden unverhohlen von der Regierung verbreitet und in den meisten Fällen, abgesehen von ein paar rühmlichen Ausnahmen, durch die Polizei und die indischen Behörden systematisch ausgeführt», schloss eine unabhängige Ermittlung, an der ehemalige Richter des Obersten Gerichts und ein früherer Polizeiinspektor beteiligt waren.

Noch während der Gewalttätigkeiten reiste der hohe Bundesbeamte Harsh Mander nach Gujarat und war verblüfft angesichts der Nachlässigkeit der offiziellen Stellen. Als er sah, dass viele seiner Kollegen am Blutbad beteiligt gewesen waren, zog er sich vorzeitig aus seinem Amt zurück und arbeitete in den provisorischen Camps der muslimischen Flüchtlinge. Er widmete einen grossen Teil seines weiteren Lebens der Aufgabe, die Öffentlichkeit daran zu erinnern, was passiert war und wer dafür verantwortlich war. «In Indien finden keine religiösen Ausschreitungen statt, ausser die Regierung will es so», sagte mir Mander. «Es war ein staatlich gefördertes Massaker.»

Einige Beamte sagten später aus, dass die Entscheidung, die Ausschreitungen zu befeuern, von Narendra Modi selbst kam. Haren Pandya, Kabinettsminister und ein Rivale Modis, legte seine Aussage zu den Ausschreitungen unter Eid ab und sprach auch mit der Wochenzeitung «Outlook». Haren Pandya erzählte, dass er in der Nacht, als die Unruhen begannen, bei einem Treffen in Narendra Modis Bungalow gewesen sei. Dort habe der Ministerpräsident hohen Polizeioffizieren befohlen, den Menschen zu erlauben, «ihrem Frust Luft zu machen und einer hinduistischen Vergeltung nicht im Weg zu stehen». Ein Polizeibeamter namens Sanjiv Bhatt erinnerte sich, dass Modi bei einem anderen Treffen in jener Nacht gehofft habe, dass «den Muslimen eine Lektion erteilt werde, um sicherzugehen, dass solche Vorfälle nicht wieder vorkommen».

Doch es fehlte am politischen Willen, die Beweise gegen Modi weiterzuverfolgen, und seine Ankläger blieben nicht lange im Licht der Öffentlichkeit. Nachdem der Polizeibeamte Bhatt seine Anschuldigung erhoben hatte, klagte man ihn selber wegen des Todes eines Verdächtigen in Polizeigewahrsam an – ein Fall, der mehr als zwei Jahrzehnte geruht hatte – und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Kabinettsminister Haren Pandya wurde im Jahr 2003 in Ahmedabad tot in seinem Auto aufgefunden. Seine Frau liess wenig Zweifel daran, wen sie dahinter vermutete. «Die Ermordung meines Mannes war ein politischer Mord», sagte sie.

Gegen Alis, Malis und Jamalis

Die Ausschreitungen im Bundesstaat Gujarat und die Rolle der dortigen Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi sorgten weltweit für Aufsehen. Mit Folgen für Modi: Die USA und Grossbritannien ächteten ihn fast 10 Jahre lang, und auch führende Funktionäre seiner Partei mieden ihn. Als Indiens BJP-Premierminister Atal Bihari Vajpayee 2004 abgewählt wurde, machte er Modi für die Niederlage verantwortlich.

In Gujarat selber jedoch stieg Narendra Modis Ansehen. Anstatt Versöhnung anzustreben, begann er 2002 einen populistischen Wahlkampf im ganzen Bundesstaat, in dem er den hinduistischen Stolz propagierte und dabei auf eine Welle der Unterstützung traf. Modi sprach oft in wenig verklausulierten Worten, womit er seinen Anhängern zeigte, dass er ihren Fanatismus teilte. In einer Rede während des Marsches deutete er an, dass die indischen Muslime ein Hindernis seien, das es zu überwinden gelte. «Wenn wir die Selbstachtung und die Moral von 50 Millionen Einwohnern Gujarats stärken», sagte er, «können uns die Pläne der Alis, Malis und Jamalis nichts anhaben.» Die Menge jubelte. In jenem Dezember, nach einem Wahlkampf, in dem er mehrere aufwieglerische, antimuslimische Reden gehalten hatte, führte er die BJP zu einem überwältigenden Wahlsieg in Gujarat.

Im restlichen Indien nahm der Einfluss der BJP indessen ab, wodurch Modis Hardliner die Führung der Partei übernehmen konnten. Gleichzeitig baute er sich landesweit einen Ruf als wirtschaftsfreundlicher Führer auf, der eine rasche ökonomische Entwicklung anschiebt. «Die BJP war eine tote Partei», sagte mir die Journalistin Rana Ayyub. «Modi mit seinen vielen Anhängern, all diesen wichtigen Geschäftsleuten, war ihre einzige Möglichkeit, wieder an die Macht zu kommen. So gerieten die Aufstände in Vergessenheit.»

Schliesslich erklärte ein Ermittlerteam des Obersten Gerichts, es gebe nicht genügend Beweise, um Narendra Modi im Zusammenhang mit den Ausschreitungen anzuklagen – ein Ergebnis, das Menschenrechtsgruppen als politisch motiviert ablehnten.

Einige hartnäckige Anwälte versuchten noch, das Thema am Leben zu erhalten. Der Journalist Karan Thapar etwa fragte Modi 2007 im indischen Fernsehsender CNN-IBN: «Warum können Sie nicht einfach sagen, dass Sie die Morde bereuen?» – «Was ich zu sagen habe, habe ich damals gesagt», antwortete dieser, und seine Gesichtszüge versteinerten. Als Thapar weiter drängte, wurde Modi fahrig. «Ich muss mich ausruhen», sagte er. «Ich brauche Wasser.» Dann entfernte er sein Mikrofon und brach das Interview ab.

2013, als ein anderer Reporter ihn fragte, ob er den Tod so vieler Muslime bereue, behauptete er, nur ein hilfloser Zuschauer gewesen zu sein. «Wenn Sie in einem Auto mitfahren – und wenn dann ein Welpe unter die Räder kommt, ist das erschütternd, oder?», sagte Modi. «Natürlich ist es das.»

Dexter Filkins ist Journalist bei «The New Yorker» und Autor von «The Forever War» («Der ewige Krieg»). Das Buch über die Auseinandersetzungen der USA mit islamischen Fundamentalisten erhielt 2008 den National Book Critics Circle Award. Dieser Beitrag erschien am 9. Dezember 2019 im «New Yorker» unter dem Titel «Blut und Boden in Narendra Modis Indien».