Die letzten Festtage der Menschheit

Tun Sie sich und dem Klima etwas Gutes: Kochen Sie ein festlich veganes Weihnachtsmenü! Es muss nicht gleich Rollgerste statt Rindshohrücken sein, versprochen.

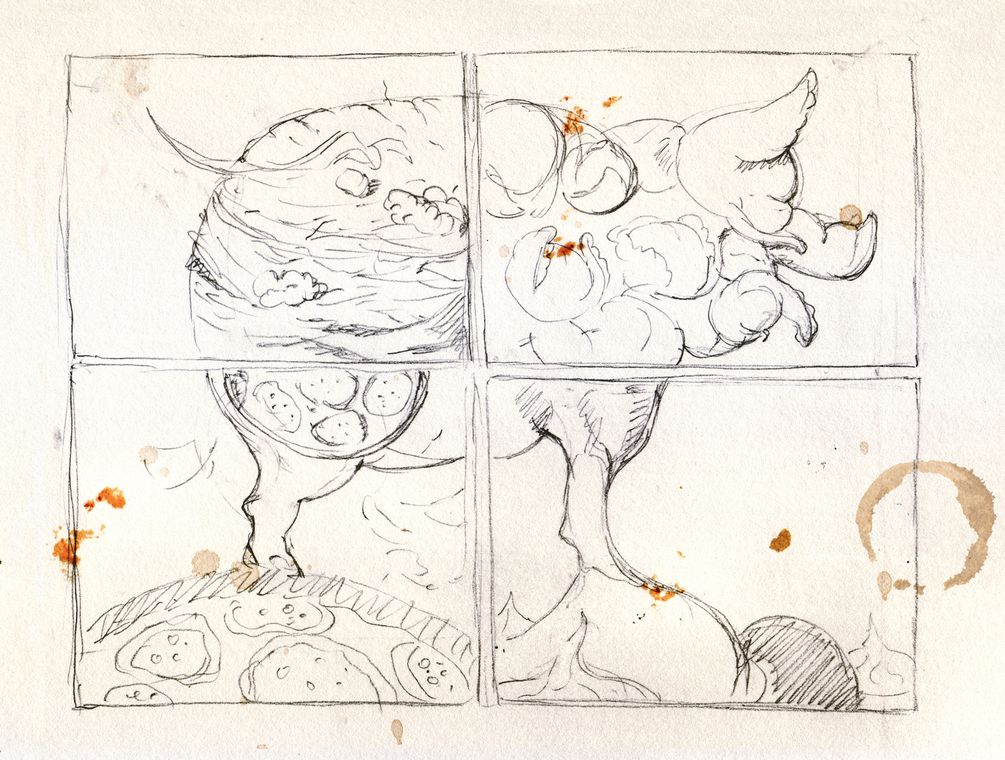

Ein Selbstversuch von Michael Rüegg (Text) und Chrigel Farner (Illustrationen), 20.12.2019

Journalismus kostet. Dass Sie diesen Beitrag trotzdem lesen können, verdanken Sie den rund 27’000 Leserinnen, die die Republik schon finanzieren. Wenn auch Sie unabhängigen Journalismus möglich machen wollen: Kommen Sie an Bord!

Stellen Sie sich vor: Es ist Weihnachten. Draussen fallen leise und vermutlich letztmals auf diesen Breitengraden die Flocken. Da steht Ihr klimavernarrter Jüngster plötzlich vor der Tür, neben ihm eine junge Frau mit blonden Zöpfen, die er nach einer Kundgebung am Bahnhof aufgegabelt hat. Das Gesicht kommt Ihnen bekannt vor, und Sie grübeln, als Ihr Filius stolz verkündet, dass Greta Thunberg wegen eines Zugausfalls auf der Strecke Basel–Hamburg hier gestrandet sei und nun mit Ihrer Familie das Christfest begehen werde.

Sie möchten sich über den unerwarteten Besuch freuen. Doch dann sehen Sie die Ernsthaftigkeit und die Entschlossenheit im Gesicht Ihres Gastes und überlegen, wie Sie auf die Schnelle die Kalbfleischpastete, den Wildlachs aus Alaska, den am Stück niedergegarten Rindshohrücken und die eingeflogenen Ananas und Mango verschwinden lassen können.

«Hätte ich», denken Sie, «doch auf meinen Sohn gehört und klimafreundlich gekocht!»

Man muss ja nicht, aber man könnte

Der Grund, weshalb ich selber nie, nie, nie ein inbrünstiger Veganer sein werde, ist ein Ort mit den Koordinaten 44° 48′ Nord und 10° 20′ Ost.

Dort, in der Emilia-Romagna, liegt die Stadt Parma – Heimat des parmigiano und des prosciutto di Parma. Zweier der genialsten Lebensmittel der Welt. Sie stehen überdies beide für Produktkategorien, die ich immer mal wieder auf meinem Teller finden muss, damit ich nicht an schlechter Laune eingehe: Käse sowie Wurst- und Schinkenwaren. Aufs Schnitzel und den Braten kann ich noch verzichten. Nicht aber auf einen hauchdünn geschnittenen culatello.

Warum ich mir überhaupt Gedanken über vegane Festtagsmenüs mache? Weil mein Ehrgeiz geweckt ist. Durch die Frage der Chefredaktion, ob ich es für möglich halte, ein veganes Weihnachtsmenü zu kochen. Klar, mittlerweile gibt es Sterneköche, die so was aus dem Papphut zaubern. Aber schafft das der Amateur auf Anhieb?

Die Frage ist besonders perfide, weil Weihnachten die Zeit des Schlemmens ist. All die Chateaubriands und Stopflebern (sofern man sie nicht schon seit Jahren boykottiert) passen so wunderbar zu den Festtagen. Und so schlecht zur Idee eines veganen, klimafreundlichen Menüs.

Dabei ist das Anliegen berechtigt. Die Tierhaltung lässt fast überall zu wünschen übrig, und der ökologische Fussabdruck der Fleischerzeugnisse ist eine Katastrophe. Ein Kilo Schweinefleisch soll so viel CO2 verursachen wie 80 Kilo Kartoffeln, schreibt der WWF. Aber wie macht man aus 80 Kilo Kartoffeln einen Schweinebraten? Geht nicht.

Oder doch?

Vielleicht ist die Idee gar nicht so blöd? Ein Blick in die eigene erweiterte Familie zeigt: Die Schwester ist seit über 40 Jahren Vegetarierin, in den Neunzigerjahren tischte meine rezessionsgebeutelte Mutter immer weniger Fleisch auf, ging auch. Und dieses Jahr hat sich wieder die Freundin aus London angekündigt, einmal mehr schwanger. Keine rohen, gebeizten oder kalt geräucherten Speisen, kein Rohmilchkäse, das Filet bitte gut durchgebraten. Und der Gemahl hat diverse Unverträglichkeiten – wieso also nicht gleich all diese Fliegen mit einer Klappe killen? Indem wir das ultimative vegane Weihnachtsmenü auf den Tisch bringen?

Wie der vegane Festtagsschmaus gelingt? Hier gehts zu den Anleitungen.

Dann wirds auch nicht peinlich, wenn plötzlich doch die Thunberg vor der Tür steht.

Es gilt, Klippen zu umschiffen

Zu einfach wollen wir es uns allerdings nicht machen. Klar, Asien ginge immer. Thai, Indonesisch, Vietnamesisch, Indisch – vieles wunderbar ohne Fleisch, Milchprodukte und Eier machbar. Einmal ass ich in einem buddhistischen Tempel in Hongkong, der Tisch war rammelvoll mit allerlei Speisen, jedes einzelne Gericht vegan. Und das in China, wo – um ein Zitat an die grossartige Figur Patsy Stone aus «Absolutely Fabulous» anzulehnen – alles serviert wird, was zuvor einen Puls hatte.

Auch der Mittlere Osten böte sich an. Denkt man den Käse und den Joghurt weg, bleiben noch immer genügend und interessant gewürzte Speisen, um die Tafel reichlich zu decken.

Doch das wäre zu simpel. Denn ein Weihnachtsmenü sollte gewisse Erwartungen erfüllen. Es sollte festlich wirken, hochwertige, nicht alltägliche, aber wiederum nicht allzu exotische Zutaten enthalten. Edel soll es sein, aber nicht zu verspielt. Weihnachten ist nicht das Fest der kreativen Küche. Sondern des gehobenen Traditionellen.

Und eines ist von Anfang an klar. Der Hauptgang wird zur Knacknuss. Die vegane Konkurrenz für Rollschinkli, Filet Stroganoff und Barbarie-Ente à l’orange will mühsam ersonnen werden.

Es folgen einige Tage intensiven Grübelns. Gänge durch Lebensmittelabteilungen von Supermärkten. Surf-Touren auf Kulinarikseiten. Und einmal wird der vorhandene Fuhrpark an Rezeptbüchern von vorne nach hinten durchgekämmt.

Im Laufe dieses Prozesses habe ich folgende Regeln aufgestellt:

Niemand sollte bemerken, dass das Menü vegan ist, auch nicht Opa.

Keine verarbeiteten Pseudo-Fleischprodukte wie vegane Wurst und derlei verwenden.

Ebenso wenig vegane Fertigprodukte wie «Rahm» oder «Mayonnaise».

Das Menü soll europäisch-konservativ wirken.

Es soll eine vernünftige Weinbegleitung dazu möglich sein, also etwa auch ein schwerer Rotwein.

Diese Regeln sind wichtig. Wir wollen unsere Gäste zwar täuschen, aber nicht bescheissen.

An dieser Stelle ein kurzer Exkurs über meine Mitmenschen: Als ich dieser und jenem erzählte, ich würde an der Kreation eines veganen Weihnachtsmenüs arbeiten, erhielt ich erstaunliche Reaktionen. Grob gesagt gab es vier Typen: Der erste blickte mich mit wässrigen Augen an und fragte, ob es mir denn gesundheitlich schlecht gehe. Der zweite würgte und fand, so was sei ja zum Brechen, das könne man unmöglich essen, nie im Leben würde er oder sie so etwas auch nur anfassen wollen. Und der dritte fragte bloss erstaunt, warum und seit wann ich denn nun plötzlich Veganer sei. Die vierte und kleinste Gruppe bestand aus einer Pilzallergikerin, deren anfängliche Begeisterung über mein Menü schnell verflogen war.

Die genauen Mengenangaben und Details in der Zubereitung finden Sie gebündelt in der Rezeptesammlung.

Nun denn. Los gehts!

Den Apéro überspringe ich hier, einfach ein kleiner Tipp: Wenn Sie nicht schon zu Beginn die Luft rauslassen wollen, verzichten Sie darauf, Crudités zu reichen. Das einzig Vernünftige, was man mit geschnittenem rohem Gemüse machen kann, ist, es an Vernissagen diskret einzusammeln und zusammen mit dem gereichten schlechten Weisswein zu einer Suppe zu kochen, wie dies Designer Wolfgang Joop im einzigen von ihm verfassten Kochbuch vorschlägt.

Wir beginnen dort, wo sich alle an den Tisch setzen. Und reichen ein hausgemachtes Kastanienbrot. Da Butter nicht geht, giessen wir einfach ein hochwertiges Olivenöl in zwei, drei Schälchen und bieten etwas Fleur de Sel dazu an. Ausserdem reichen wir eine wunderbare Creme vom Butternusskürbis. Der heisst nämlich so, weil er wirklich etwas buttrig schmeckt.

Damit können die Gäste den schlimmsten Hunger stillen. Vor allem werden sie – bereits angefüttert – nicht bemerken, dass ihnen später das Fleisch gefehlt haben wird.

Erster Gang: Ein New Yorker Klassiker

Eigentlich ist dieser Gang ein Witz. Servieren Sie einfach einen Salat. Mit einem Dressing ohne Joghurt, Mayonnaise und dergleichen. Salat ist per se vegan, solange er gut gewaschen ist. Wir gehen aber einen Schritt weiter und kreieren einen Salatgang, der jeglichen Verdacht von uns lenkt, hier etwas Veganes im Schilde zu führen: Wir führen unsere Gäste bewusst auf eine falsche Fährte.

Denn der Waldorfsalat in der Ausführung mit Knollensellerie wird mit Mayonnaise zubereitet.

Aber Mayonnaise ohne Ei? Geht das?

Ich habe selbst gestaunt: Ja, es geht. Wenn man Sojamilch und einen Spritzer Essig oder Zitronensaft mit dem Stabmixer mixt und dann langsam Öl dazugibt, entsteht eine Emulsion, die genau wie Mayonnaise aussieht. Leider schmeckt sie nicht ganz genau so. Aber etwas Senf dazu, und schon sind wir der Sache recht nah. Mit dem Sellerie und dem geriebenen Apfel und den Baumnüssen dürfte niemand mehr bemerken, dass hier kein Eigelb am Werk war.

Das Rezept für den Waldorfsalat sowie alle weiteren finden Sie in einem separaten Beitrag.

Zweiter Gang: Hommage an die Emilia-Romagna

Eines der Probleme bei veganen Speisen ist, dass oft Aromen fehlen, die Fleischgänge mit sich bringen. Diese schweren, erdigeren Töne, das umami. Hier leisten Pilze Abhilfe. Sie sind zwar keine Pflanzen, aber eben auch keine Tiere, weshalb eine Veganerin sie nach Herzenslust verzehren kann, solange die Veganerin nicht darauf allergisch ist und die Pilze nicht giftig sind.

Steinpilze sind wunderbar, weil sie ein unverkennbares, starkes Aroma besitzen, am intensivsten sind getrocknete. Ich verwende sie, um einen italienischen Trattoria-Klassiker herzustellen, die berühmten tortellini in brodo. Also hausgemachte gefüllte Teigwaren in Bouillon.

Der Clou daran: Den brodo kochen wir mit Suppengemüse, das wir danach nicht wegschmeissen, sondern als Füllung für die Tortellini verwenden. Das geht aber nur, wenn das schlabbrige Zeug im Ofen getrocknet und danach angeröstet wird. In eine Tortellini-Füllung gehört allerdings auch Parmesan. Dieses Problem lösen wir mit einem geschmacklichen Verwandten: dem Cashewkern.

Das Ergebnis: eine schöne, dunkle und deftige Bouillon mit erdigen Tönen und einem runden Umami-Geschmack. Die Testesser gaben zu Protokoll, dass sie nicht von sich aus auf die Idee gekommen wären, ihnen würde hier etwas Veganes untergejubelt.

Dritter Gang: Nach Österreich geschielt

Wie ein gestürzter Felsbrocken auf der Axenstrasse liegt er vor mir, der Hauptgang. All die Jahre habe ich mich auf die Fleischküche spezialisiert. Ein schönes Filet, ein Entrecôte double, ein Rehrücken. Dazu eine Béarnaise, eine Portweinsauce mit Schalotten, au poivre, Café de Paris. Meine Lieblinge sind Saucen auf Rotweinbasis. Einmal brachte ein Freund zwei Flaschen Château Mouton Rothschild 1988 mit, die er irgendwo ergaunert hatte. Eine davon war leider oxidiert und bot kein Trinkvergnügen mehr. Sie begegnete ihrem Schöpfer stattdessen in einer Sauce. Und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, kein Hackbraten dieser Welt hat je eine edlere Begleitung gefunden.

Es ist wahr, auch wenn viele es leugnen. Vielleicht mag auch ein schlechter Wein eine passable Sauce hergeben. Aber ein guter ergibt eine bessere. Man sollte also immer ein Glas des Kochweins mittrinken. Hält mans nicht aus, war die Flasche zu billig.

Mit anderen Worten: Die Rotweinsauce ist gesetzt. Kochlegende Irma Dütsch soll mal gesagt haben, einem Gericht ohne Sauce fehle die Seele. Doch wenn wir auf Kalbscarré und Co. verzichten müssen, wen soll unsere Sauce denn begleiten?

Ich habe eine gute Freundin, die wie ich gerne kocht und eine Schwäche für grosse Weine hat, sich aber rein vegetarisch ernährt. Seit Jahren bekochen wir uns regelmässig gegenseitig. Und immer wieder stand ich vor der Frage, was ich auf den Teller bringen soll, das einem komplexen, kräftigen Rotwein die Stange halten kann.

Irgendwann kam mir die Idee, es mit Serviettenknödeln zu versuchen. Sie sind eine Variante des Semmelknödels aus der Familie der Brotknödel und werden in Österreich und Bayern als Beilage gereicht. Und zwar ganz gern mit einer Schwammerlsauce, was geschmacklich in Richtung Zürcher Geschnetzeltes zielt. Sie sind aber auch eine vernünftige Beilage zu Wildgerichten. Der Knödel wird in eine Wurstform gepresst und in einem Tuch oder einer Folie gegart. Davon schneidet man dann wie bei einem Braten Scheiben ab.

Doch das ist noch nicht alles. Man kann die Scheiben nämlich anbraten, wodurch sich Röstaromen dazugesellen. Man kann sie sogar im Gasgrill räuchern, aber das bringt leider nicht das gewünschte Resultat, darum überspringen wir diesen Schritt

Mit den gebratenen Knödelscheiben haben wir zwar keinen Fleischersatz geschaffen. Aber ein Element auf dem Teller, das geschmacklich und optisch in diese Richtung geht: aussen kross, innen fluffig, aber nicht zu weich. Die Knödel harmonieren gut mit der geplanten intensiven Sauce, saugen etwas davon auf, aber nicht zu viel. Einzige Klippe, die es zu umschiffen gilt: Der Knödel wird in der Regel mit Ei zubereitet, damit die Brotwürfel gut zusammenhalten. Wir versuchen es, indem wir das Ei durch Maizena ersetzen. Könnte klappen. Als Brot habe ich einen Laugenkranz ausgewählt, dadurch erhalten wir eine schöne Marmorierung. Man kann aber auch gut ein Ruchbrot nehmen, bitte experimentieren.

Da ich Pilze liebe, gibts dazu noch einmal welche, und zwar Shiitakes. Die haben einen eigenen, rauchigen Geschmack. Als Beilage servieren wir gebratenen Rosenkohl. Als Kind habe ich Rosenkohl gehasst. Bis ich herausfand, dass man ihn anbraten kann, am besten mit Speck. Da wir hier auf den Speck verzichten müssen, nehmen wir etwas mehr Zwiebeln, die wir gut rösten und salzen. Und gestossenen Kümmel. Der ist nicht nur für die Verdauung gut.

Komplettiert wird der Gang durch in Streifen geschnittene und im Ofen gebackene Pastinaken. Die sehen etwas aus wie Pommes frites, schmecken aber ganz anders, nämlich leicht süsslich.

Vierter Gang: Definiere Birne Helene

Der grandiose deutsche Humorist Loriot arbeitete oft mit Wiederholungen. Er liess Dinge immer wieder in seinen Sketchen auftauchen, ohne erkennbaren Zusammenhang. Eines davon ist die Birne Helene, die häufig in Erscheinung tritt, wenn irgendwo ein Dessert gegessen wird. Im Kinofilm «Pappa ante portas» geht es dabei regelmässig um die Frage, was denn eine Birne Helene genau sei. Die Antworten reichen von einem naturbelassenen Birnenmark mit einer Vanillesauce bis zu einem Apfelkompott mit Sahne.

Desserts sind für mich eher ein notwendiges Übel. Ich mag sie essen, aber ich bin kein Fan ihrer Zubereitung. Das macht mich zum schlechtesten Patissier der Welt.

Eine gewisse Schwäche habe ich allerdings fürs Flambieren. Und ich hätte an dieser Stelle wirklich gerne flambierte Ananas mit schwarzem Tellicherry-Pfeffer und hausgemachter Vanilleglace vorgeschlagen, aber diese Früchte wachsen leider in hiesigen Gefilden nicht.

Stattdessen probieren wir es mit der Birne, der fetten Cousine des Apfels. Und stellen ihr ein Schokoladensorbet zur Seite. Das ist wieder so ein mieses Täuschungsmanöver, Schokolade macht nämlich keinen sonderlich veganen Eindruck, ist es aber, solange sie einen hohen Kakaoanteil hat. Und ein Sorbet schmeckt zwar etwas anders als ein Rahmglacé, aber mit der Schokolade zieht die Sache weit weg von den üblichen Fruchtsorbets.

Um die Gäste vollends auf die falsche Fährte zu führen, machen wir dazu Meringues ohne Eiweiss. Dafür mit Aquafaba, dem schleimigen Wasser, in dem Kichererbsen aus der Dose schwimmen. Das lässt sich nämlich wie Eiweiss zu Schnee schlagen. Indem wir Meringues zu den Birnen und dem Schokosorbet dazugeben, können wir darüber hinwegtäuschen, dass hier kein Schlagrahm vor Ort ist.

Fazit: Müsste klappen

Es ist etwas Arbeit, die vor uns liegt, wenn wir dieses Menü zubereiten wollen. Und bestimmt hat irgendjemand was zu meckern. Ganz konsequent klimafreundlich waren wir auch nicht. Für das Suppengemüse, mit dem die Sauce zubereitet wird, haben wir keine weitere Verwendung. Der Kakao der Schokolade, die Cashewkerne für die Tortellini – sie wachsen noch nicht im Tessin. Aber wir haben uns dem Gedanken einen grossen Schritt angenähert.

Zumindest meine Mutter war der Meinung, beim Hauptgang sei eigentlich alles da, was man sich im Winter auf einem Teller wünsche. Dass nichts davon aus einem Tier herausgeschnitten wurde, störte sie beim Essen überhaupt nicht.

Das Fest scheint gerettet. Allerdings dürfte der Abwasch einiges an Ressourcen verbrauchen.