Die Parkhausmörderin

Caroline H. wird von einer Aussenseiterin zur Brandstifterin. Aber niemand ahnt, dass sie jemanden getötet haben könnte. Bis sie zwei ungelöste Morde gesteht. «Die gefährlichste Frau der Schweiz?», Folge 2.

Von Carlos Hanimann (Text) und Joan Wong (Illustration), 06.11.2019

Am 5. Juli 1999 treten Zürcher Polizei und Staatsanwaltschaft vor die Presse und melden, sie hätten zwei Tötungsdelikte in der Stadt Zürich geklärt. Silvia Steiner, damals Chefin der Kriminalpolizei und heute Bildungsdirektorin, und Staatsanwalt Edwin Lüscher loben die akribische Polizeiarbeit. Ein «ausgeprägter kriminalistischer Spürsinn» habe die Ermittler der Stadtpolizei zum Täter geführt: zur 26-jährigen Caroline H.

Der «Blick» titelt am nächsten Morgen auf Seite 1: «Der Mörder ist eine Frau». Und darunter: «Im Urania-Parkhaus mitten in Zürich wird am hellichten Tag eine Frau erstochen. Beim Chinagarten am See wird eine 61-Jährige regelrecht abgeschlachtet. Was niemand erwartet hatte: Der Mörder ist kein brutaler Sex-Gangster – sondern eine junge Frau.»

Serie «Die gefährlichste Frau der Schweiz?»

Nur wenige Kriminalfälle in der Schweiz haben so viel Aufsehen erregt wie jener von Caroline H. 2001 wurde sie dafür verurteilt, in den 1990er-Jahren zwei Frauen getötet und eine Dritte schwer verletzt zu haben. Doch hat hat Caroline H. tatsächlich zweimal gemordet? Vier Jahre hat Republik-Reporter Carlos Hanimann zum Fall recherchiert. Zur Übersicht.

Sie lesen: Folge 2

Die Parkhausmörderin

Folge 3

Hugentoblers Theorie

Folge 4

Fantasie und Wirklichkeit

Folge 5

Handwerker X

In den folgenden Tagen setzen die Medien Stück für Stück die Biografie von Caroline H. zusammen: «Messer-Mörderin: Sie legte schon als Schülerin Brände»; «Messer-Mörderin: So versagte die Justiz»; «Ich habe gewusst, dass diese Frau gefährlich ist».

Bis zu ihrem Prozess und ihrer Verurteilung im Dezember 2001 wird Caroline H. zum nationalen Faszinosum.

Wer ist Caroline H.? Ein Monster? Ein Sonderling? Ein Beweis für die steigende Gewaltbereitschaft von Frauen? Die Interpretationen gehen in alle Richtungen. Niemand kennt einen vergleichbaren Fall. Der «Blick» erklärt sie zur «gefährlichsten Frau der Schweiz».

Nach ihrem Geständnis beschäftigte vor allem eine Frage: Warum?

Der Psychiater Andreas Frei, der ein Gutachten für die Gerichtsverhandlung im Jahr 2001 verfasste, nannte Hass auf Frauen als Motiv. Er sagte mir, Caroline H. habe Frauen gehasst, weil sie sie für schwach hielt.

Der Psychiater Josef Dossenbach, der sie Anfang der Neunzigerjahre wegen über 40 Brandstiftungen in der Innerschweiz befragt hatte, schrieb in seinem Gutachten über ihre Persönlichkeit: «Sie erlaubt sich keine Schwäche. Sie verachtet Schwäche, ja sie hasst Schwäche. Sie (…) hatte aber auch immer wieder grosse Lust, schwache Menschen zu zerstören. Sie verehrte die Stärke, sie verehrte die Polizei als Ausdruck dieser Stärke.»

Auch der Polizist, dem sie die Morde gestand, erkannte darin das Motiv. Er sagte mir: «Sie hat Macht ausüben wollen. Wenn sie sah, dass jemand Angst hatte, dann hat ihr das Befriedigung gegeben.»

Caroline H. stammt aus einfachen Verhältnissen. Der Vater war Schreiner, die Mutter Hilfsarbeiterin. Die Eltern waren aus Österreich eingewandert: zunächst nach Appenzell, wo das junge Paar heiratete, später nach Uri, wo die Frau die einzige Tochter, Caroline H., am 16. Januar 1973 im Spital Altdorf zur Welt brachte. Nach der Geburt zog die junge Familie in einen anderen Kanton in der Innerschweiz. Der Vater hatte Arbeit gefunden. Die Mutter wurde Hausfrau.

Als Kind war Caroline H. laut dem Psychiater Andreas Frei unauffällig. So schrieb er es im psychiatrischen Gutachten für den Mordprozess im Jahr 2001. Sie mochte Tiere, Hunde ganz besonders. Ihr Berufstraum war zunächst Hundecoiffeuse oder Tierärztin.

Die Schule war für Caroline H. eine Qual. Sie war eine Aussenseiterin und wurde von anderen Kindern geplagt. Aber sie wusste sich zu wehren und gab mit Streichen zurück. Sie fand Anschluss an eine Bubenclique, besass ein frisiertes Töffli. Mit 13 Jahren haute sie nach Basel ab, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen. Sie habe sich die Stadt ansehen wollen.

Mit der Zeit wurden ihre Streiche dreister. Einmal trieb sie die Kühe eines Bauern in eine Scheune, wo sie alles Heu frassen.

Manchmal half sie ihrem Vater in der Schreinerei, das gefiel ihr. In der Realschule hatte sie gute Noten und lag über dem Klassendurchschnitt, ausser im Sport. Sie plante eine Bürolehre. Lieber wäre sie allerdings Polizistin geworden. Das sei ihr wahrer Traumberuf, sagte sie einmal einem Psychiater, weil man da viel mit Menschen zu tun habe.

Mit 16 Jahren machte Caroline H. ein Au-pair-Jahr in Neuchâtel. Das Jahr veränderte ihr Leben. Sie fühlte sich offenbar gedemütigt, ausgenützt, schlecht behandelt. Einem Gerichtspsychiater sagte sie, die Erlebnisse verfolgten sie bis in ihre Albträume. Was genau vorgefallen war, verschwieg sie. Sie fürchtete, es würde sonst vor Gericht thematisiert, in aller Öffentlichkeit, in Anwesenheit der Presse. Später äusserte sie sich doch dazu. Sie sagte, der Gastvater habe sie vergewaltigt. Die Aussage zog sie zurück. Sie sei bloss wütend auf die Gastfamilie gewesen, weil sie sie so schlecht behandelt habe.

Zwei Jahre nach dem Au-pair-Jahr reiste Caroline H. zurück zum Wohnort der Gastfamilie. Sie nahm eine Pistole mit, die ihr ein Bekannter beschafft hatte, und wollte das Ehepaar erschiessen. Doch in letzter Minute verliess sie der Mut. Das sagte sie später den Ermittlern.

Caroline H. begann eine Bürolehre in einem Kleinbetrieb. Die Arbeit überforderte sie. Am Weihnachtsessen der Firma betrank sie sich und rastete aus. Man erzählte ihr, sie habe auf die Leute eingeschlagen, man habe sie zu dritt festhalten müssen, obwohl sie nicht kräftig war. Selber erinnerte sie sich kaum. Nach nur einem halben Jahr verlor sie die Stelle.

Der Verlust der Lehrstelle war der zweite tiefe Einschnitt in ihrer Jugend. Ein halbes Jahr war Caroline H. erwerbslos. Sie besuchte die Berufsschule und schrieb «wie verrückt» Bewerbungen, wie sie der Polizei sagte. Wenn sie unterwegs war, trug sie ein Butterfly-Messer bei sich, schlitzte Autoreifen auf und klaute Portemonnaies.

Ihrer Psychotherapeutin sagte Caroline H. zu dieser Zeit, sie werde den erstbesten Menschen, der ihr begegne, umbringen. Anfang 1991 meldete sich die Therapeutin bei der Polizei, weil Caroline H. sie mit dem Tod bedroht hatte und sie sich vor ihrer Patientin fürchtete.

Im Juli 1991 fand sie schliesslich eine Lehrstelle als Verkäuferin in einem noblen Geschirrgeschäft in Luzern. Den Job fand sie langweilig. Sie störte, dass sie gepflegte Kleidung und Schminke tragen musste.

Sie führte ein Doppelleben. In ihrer Freizeit experimentierte sie mit Brandbeschleuniger und Brennpaste, lernte, wie man Rohrbomben baut. Das Wissen habe sie bei Anarchisten in Zürich gelernt, erzählte sie später einem Psychiater.

Den ersten Brand legte sie eher zufällig. Anfang 1991 wollte sie jemanden aus einer Telefonkabine anrufen. Der Apparat war kaputt. Das machte sie wütend. Sie zündete die Telefonbücher an, die damals noch in jeder Kabine hingen.

Hin und wieder klaute sie Handtaschen. Vereinzelt brach sie ein, nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Nervenkitzels. Ihr Hobby aber war das Zeuseln: Sie freute sich über jedes Feuer und sammelte die Zeitungsberichte, die darüber geschrieben wurden.

Im Frühling 1992 schloss sie sich auf einer Zugtoilette ein und schrieb auf eine Serviette: «Ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibts den zweiten Grossbrand in Luzern. Ich kanns nicht lassen.»

Wenige Tage später loderte der Dachstock eines Geschäftshauses in der Luzerner Altstadt. Ein Grossbrand mit Millionenschaden.

Am nächsten Tag fiel sie der Polizei im Bahnhof Luzern auf und wurde festgenommen. Sie gab zu, diverse Brände gelegt zu haben. Als die Polizei die Wohnung ihrer Eltern durchsuchte, fand sie einen Ordner von Caroline H. Der Inhalt: ausgeschnittene Zeitungsartikel über die Brände, die sie gelegt hatte. Einem Gerichtspsychiater erzählte sie später, sie sei damals erleichtert gewesen: Die Verhaftung habe ihrem Treiben endlich ein Ende gesetzt.

1993 wurde Caroline H. für über 40 Brandstiftungen in der Innerschweiz angeklagt. Von Telefonkabinen über Schuppen zu grossen Gebäuden – die Luzerner Staatsanwältin Marianne Heer erkannte in der steilen Eskalationskurve der Delikte eine grosse Gefahr. Sie tat im Fall von Caroline H. etwas, was sie nur dieses eine Mal für notwendig hielt: Sie forderte die Verwahrung.

Die damalige Staatsanwältin Heer ist heute Kantonsrichterin in Luzern und gilt als Gegnerin der Verwahrung. Den Entscheid von damals findet sie aber nach wie vor richtig. In einem Interview zum Thema Verwahrung und zu den Zweifeln, die eine Richterin beim Fällen eines Urteils beschleichen, sagte sie mir einmal: «Die [die Brände] waren immer gefährlicher geworden, die Frau trat gegenüber allen dermassen aggressiv auf, dass ich überzeugt war: Diese Frau darf man nicht auf die Öffentlichkeit loslassen.»

Das Kriminalgericht folgte Heers Anträgen: viereinhalb Jahre Zuchthaus und die Verwahrung der 20-Jährigen.

Das Luzerner Obergericht korrigierte den Entscheid ein Jahr später. Der Gerichtspsychiater schrieb in einem erneuten Gutachten, man müsse auch «dem kleinsten Licht in der Finsternis grosse Bedeutung zumessen». Er schlug eine Therapie statt einer Verwahrung vor. Das Obergericht folgte ihm. Es verkürzte die Strafe auf dreieinhalb Jahre und sah von einer Verwahrung ab.

«Man hätte sie verwahren sollen», sagte mir Marianne Heer rückblickend. «So wäre das zweite Tötungsdelikt [beim Chinagarten] verhindert worden.»

Niemand ahnte, dass Caroline H. vielleicht längst mehr getan haben könnte, als Brände zu legen. Während der ganzen Strafuntersuchung deutete sie mit keinem Wort an, dass sie im Juni 1991, also noch vor ihren grossen Brandstiftungen, offenbar bereits eine Frau im Urania-Parkhaus in Zürich getötet hatte. Dabei hatten die Ermittler im Luzerner Verfahren durchaus Hinweise darauf gehabt, dass Caroline H. gefährlich sein könnte. Sie wussten zum Beispiel, dass sie Anfang 1991 Morddrohungen gegen ihre Psychotherapeutin ausgestossen hatte. Den Ermittlungsbehörden sagte sie während der Strafuntersuchung im Februar 1992: «Diese Frau muss man früher oder später umbringen. Sie läuft mir ja nicht davon. Es ist halt so. Es ist doch normal. Andere Leute bringen auch andere Leute um.»

Ganz anders tönte Caroline H., als sie sich im Frühling 1991 einem entfernten Bekannten in einem Brief anvertraute. Darin beklagte sie sich darüber, dass sie immer gleich als kriminell angesehen werde. «Es ist nicht wahr, dass ich alle Menschen hasse und verachte, wie die Polizei behauptet.» Auch was die Therapeutin über sie erzähle, stimme nicht. Sie sei nicht gemeingefährlich. Der Therapeutin habe sie bloss gedroht, weil sie sie an ihre Gastmutter im Welschland erinnerte und eine Wut in ihr ausgelöst habe. «Trotz allem mag ich den Kontakt zu Menschen», schrieb Caroline H. im Brief, «und zu einem Mord wäre ich nicht in der Lage. Bis jetzt habe ich so viele Enttäuschungen erlebt, dass es mir schwerfällt, noch jemandem zu trauen.»

Zwei Monate später, am 26. Juni 1991, wurde im Parkhaus Urania in Zürich eine junge Frau getötet. Fünf Tage danach trat Caroline H. ihre neue Lehrstelle im noblen Luzerner Geschirrgeschäft an.

Parkhaus Urania. Im Zentrum Zürichs. Eine Tiefgarage wie jede andere: kalter Beton und warme Abgasluft, dunkle Ecken und hallende Schritte. Nur etwas unterscheidet dieses Parkhaus von anderen: Hier wurde im Sommer 1991 eine 29-jährige Frau getötet.

Es ist ein sonniger Tag, als ich die Rampe zur Tiefgarage hochgehe. Noch bevor man zu den Aufzügen gelangt, kommt man an einem Nebeneingang vorbei. Er ist leicht zu übersehen. Er führt nicht ins Parkhaus, sondern in eine andere Zeit: Hier befindet sich das Zürcher Polizeimuseum.

Hugentobler hat mir davon erzählt. Die Polizei stelle darin alte Originale aus: Uniformen, Waffen, Material über historische Kriminalfälle. Auch die Tatwaffen, mit denen Caroline H. zwei Frauen umgebracht hat, seien dort zu sehen – ein Teppichmesser und ein aufklappbares Butterfly-Messer.

Neun Pensionäre betreiben das Polizeimuseum, das seit den Neunzigerjahren besteht. In den gleichen Räumen war nach 1968 die «Autonome Republik Bunker» entstanden, das erste autonome Jugendzentrum der Stadt Zürich. Heute führen pensionierte Polizisten rund 120-mal im Jahr durch den Bunker. Wer kommen will, muss sich anmelden. Ein ehemaliger Polizist namens Erwin Zürcher zeigt mir, wie die Welt der Polizei früher aussah: alte Uniformen, alte Motorräder, alte Dienstwaffen, eine alte Abhöranlage, alte Fahndungsbücher.

Ein paar Stockwerke über dem Pausenraum des Museums, in dem Zürcher von früher erzählt, soll Caroline H. im Juni 1991 eine 29-jährige Frau getötet haben. Sie benutzte ein Klappmesser, ein Butterfly, aber die Waffe wurde nie gefunden. Die Polizei kam nach wenigen Minuten. Zu spät. Ein Zeuge sagte, er habe zwei «südländisch» aussehende Typen gesehen, die das Parkhaus eilig über den oberen Ausgang verlassen hätten.

Wegen des Femizids im Urania-Parkhaus wurden Frauenparkplätze geschaffen. Die SVP zog mit dem Thema Kriminalität in den Wahlkampf und schaltete im Herbst 1993 in den Zeitungen das berüchtigte Messerstecher-Inserat. Christoph Blocher, der Übervater der Partei, hält es für das beste Sujet der Parteigeschichte: Eine dunkle Gestalt mit einem Messer sticht auf eine Frau mit Tasche und Autoschlüssel ein. «Das haben wir den Linken und Netten zu verdanken: mehr Kriminalität, mehr Drogen, mehr Angst.»

Die Partei setzte die Kampagne bloss wegen des schlechten Timings ab: Fast zur gleichen Zeit tötete der Vergewaltiger und Mörder Erich Hauert auf Hafturlaub am Zollikerberg die 20-jährige Pfadiführerin Pasquale Brumann. Das Opfer war ihm zufällig begegnet. Der Mord löste in der Öffentlichkeit grosse Empörung und Anteilnahme aus. Obwohl das SVP-Plakat eigentlich auf den Parkhausmord anspielte, wurde es in der Öffentlichkeit mit dem Mord am Zollikerberg in Verbindung gebracht und als pietätlos empfunden.

Es war kurz vor 15 Uhr, als Caroline H. das Parkhaus Urania betrat. Laut den Beschreibungen in der Anklage und im Urteil geschah Folgendes: Sie fuhr mit dem Fahrstuhl hoch und runter und wartete jeweils ein paar Minuten auf ein mögliches Opfer. In der Hand hielt sie ein Butterfly-Messer. Klingenlänge: 8 bis 10 Zentimeter.

Der Parkplatz 713 war leer, sodass der Wartebereich vor den vier blauen Fahrstühlen im 7. Stock nicht ganz so eng wirkte. Von der Wand glänzten ein roter Abfallkübel und ein Aschenbecher. Eine grosse Tafel warnte: Rauchen verboten.

Hier sah Caroline H. ihr Opfer. Dann packte sie es an der Kleidung und stach zu. Das Messer traf die Hauptschlagader. Das Opfer starb innert kürzester Zeit. Laut den Prozessakten muss Caroline H. den Tatort schnell verlassen haben.

Eine 29-jährige Frau, die gerade ein Festkleid in Zürich abgeholt hatte, war mit klackernden Stöckelschuhen durch die Tiefgarage gegangen. Klack-klack-klack, das habe sie in Rage versetzt, sagte Caroline H. später. Sie stach zu, floh, wusch sich die Hände im Brunnen auf dem Werdmühleplatz direkt neben der grossen Polizeiwache Urania und verschwand im Nirgendwo.

Sie hinterliess keine Spuren. Zurück blieb eine Leiche einer jungen Frau in einer ratlosen Stadt, die verzweifelt einen Mörder suchte.

Alles muss schnell gegangen sein. Nur drei Minuten nachdem das Opfer das Einfahrtsticket gezogen hatte, wurde die Polizei über den Notruf 117 verständigt. In dieser kurzen Zeit fuhr das Opfer hoch, es parkte, stieg aus dem Wagen und muss vor dem Fahrstuhl auf die Täterin gestossen sein. Die Handtasche des Opfers fand man im Treppenhaus, eineinhalb Stockwerke tiefer, das Portemonnaie fehlte. So erzählte es der ermittelnde Kommissar bald darauf der Presse.

Von der Polizeiwache Urania bis zum Parkhaus sind es nur knapp hundert Meter. Doch als die Polizei eintraf, waren bereits alle verschwunden: die Täterin – und mögliche Zeugen.

Rund zwanzig Personen arbeiteten am Tatort: Erkennungsdienst, Kriminalfotodienst, wissenschaftlicher Dienst, Gerichtsmediziner, Bezirksanwalt, Kriminalpolizisten. Aber die Polizei kam mit ihren Ermittlungen nicht vom Fleck.

Ein halbes Jahr nach dem Mord im Urania-Parkhaus sagte der leitende Kriminalkommissar Marcel Frieden dem «Tages-Anzeiger»: «Wir haben praktisch keine Spuren, einfach nichts.»

Keine Spuren, kein Motiv, keine Waffe. Es gab nur einen Hinweis: die Zeugenaussage, wonach zwei «südländische» Männer den oberen Ausgang des Parkhauses verlassen hätten.

Die Polizei gab sich sechs Monate nach der Tat resigniert. Man hoffe jetzt auf «Kommissar Zufall» oder «glückliche Umstände».

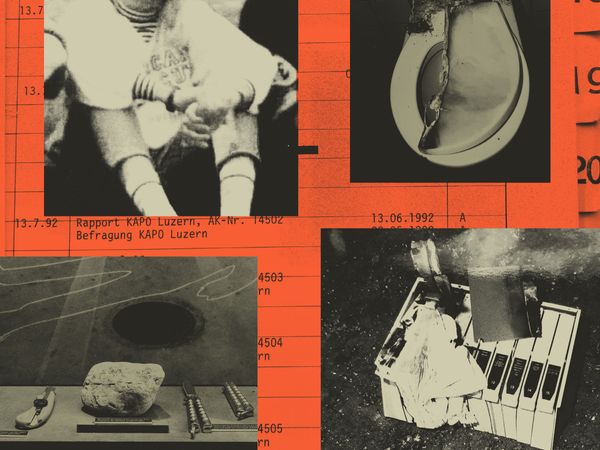

Museumsführer Zürcher zeigt auf einen Glaskasten im Bunker. «Messerstecherin und Feuerteufel in Zürich und Luzern» steht oben in Maschinenschrift. Blaues und rotes Neonlicht fallen auf schwarzweisse Fotografien.

Tatort Urania: Ein Pressefoto aus dem «Blick», die Lifttür steht offen, vor dem roten Kübel und dem Aschenbecher ist am Boden mit weisser Farbe die Silhouette eines Körpers gezeichnet. Wie im Film: Ein Arm hängt schlaff runter, der andere ist gebogen.

Tatort Chinagarten: verdorrte Blätter am Boden, im Hintergrund die nackten Äste eines Gebüschs, vorne liegt ein Teppichmesser, daneben steht ein Dreieck mit dem Buchstaben C darauf. Es markiert die Fundstelle einer Spur, der Tatwaffe.

Tatort Kirchgasse: Bücher und lose Blätter liegen am Boden, auf den ersten Blick das wohlgeordnete Durcheinander einer Buchhandlung, auf den zweiten Blick erkennt man das wahre Chaos – und eine grosse, schwarze Blutlache. Die Spuren eines Kampfes um Leben und Tod, den die 76-jährige Buchhändlerin schwer verletzt überlebt.

Unter den Tatortfotografien: ein Teppichmesser mit roter Fassung, ein Stein, ein ausgeklapptes und ein eingeklapptes Butterfly-Messer – vom gleichen Typ der Tatwaffen.

Zürcher geht weiter und sagt: «Die hatte halt einen Hass auf Frauen. Lauerte ihrem Opfer auf. Hörte die Absatzschuhe. Und die sind ihr auf die Nerven gegangen. Hat sie zumindest im Gericht gesagt.»

Ein eisiger Winterabend im Januar 2019. Farbige Lichter tanzen auf dem schwarzen Wasser des Zürichsees. Es ist so still, dass man glauben könnte, die Kälte hätte alles Lebendige verschluckt.

Hin und wieder ist das Rauschen eines vorbeifahrenden Autos von der Bellerivestrasse zu hören. Das Kies knirscht, wenn eine Joggerin mit Stirnlampe vorbeiläuft. Die Wiese vor dem Chinagarten ist kalt, leer und dunkel. Nur eine Stelle ist noch finsterer: der kleine Park im Park, gleich hinter den Rhododendronbüschen.

Hier wurde vor 22 Jahren die Leiche einer 61-jährigen Frau gefunden.

Caroline H. befand sich seit rund drei Monaten in Untersuchungshaft und hatte verschiedene Brandstiftungen im Raum Zürich zugegeben, als sie im September 1998 in einer Vernehmung sagte, dass sie von einem Tötungsdelikt träume: «Dass ich mich in einer Parkanlage am Abend verstecke und warte, bis eine Frau alleine daherkommt.»

Was am 22. Januar 1997 beim Chinagarten genau geschah, konnte das rechtsmedizinische Institut nicht rekonstruieren. Aber wenige Tage nach ihren ersten Aussagen führte die Polizei Caroline H. an den Tatort. Im Anschluss an die Tatortbegehung sagte sie, der Traum sei keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Caroline H. legte ein Geständnis ab und offenbarte dabei laut Urteil auch Täterwissen. Der psychiatrische Gutachter sah ebenfalls keinen Grund, an den Aussagen von Caroline H. zu zweifeln.

Demnach kam Caroline H. an jenem Mittwochabend im Januar 1997 von der Arbeit, stieg am Bahnhof Stadelhofen aus der S-Bahn, ass eine Bratwust und trank eine Stange Bier.

Sie wollte eigentlich ins Niederdorf, in die «Züri-Bar» oder in ein Pub. Aber es war erst kurz nach 19 Uhr, und um diese Zeit war dort wenig los. Also spazierte sie den See entlang Richtung Zürichhorn. Sie schlenderte zwischen Tinguely-Skulptur und Ententeich herum und wartete auf eine unbekannte Frau. Diese wollte sie erschrecken und töten. In einer Einvernahme sagte sie, das gehöre zusammen. «Sonst ist es für mich nicht vollständig.»

Als sich die 61-jährige Frau näherte, soll Caroline H. auf sie zugegangen sein, in der Hand ein orangefarbenes Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge.

«Was wänd Sie?», soll das Opfer gefragt haben. Caroline H. antwortete nicht, sondern ging um die Frau herum, schlang ihr die Hand um den Hals und legte ihr das Messer an den Hals.

Das Opfer wehrte sich und schrie. Caroline H. schnitt ihr die Kehle durch, auf 16 Zentimetern Länge.

«Vor dem Blut hat es mich ‹gegruust›», sagte Caroline H. später den Ermittlern.

Die Frau gab nicht auf. Caroline H. stach auf sie ein, bis die Klinge brach. Dann warf sie den Cutter weg und zog ein Butterfly-Messer aus ihrer Gesässtasche. Damit stach sie wieder auf das Opfer ein, auch als es bereits am Boden lag. Insgesamt über dreissig Mal. Dann ging Caroline H. zum See, wusch Hände und Messer und kehrte zurück, um zu sehen, ob das Opfer wirklich tot war. Sie nahm einen rund 1,3 Kilogramm schweren Stein und schlug der Frau mehrmals auf den Kopf. Dann wurde es still. Sie zog die Leiche an den Füssen vom Kiesweg weg zu den Rhododendronbüschen und kehrte zurück Richtung Stadt.

So steht es im Urteil.

In der Schlusseinvernahme durch die Staatsanwaltschaft zwei Jahre nach der Tat im Mai 1999 konnte Caroline H. nicht mehr genau angeben, was sie nach dem Mord getan hatte. Sie sei ins Niederdorf, wisse aber nicht mehr, in welche Lokale, jedenfalls zwei oder drei verschiedene. Sie sei ja blutverschmiert und schmutzig gewesen und habe nicht stundenlang im gleichen Lokal sitzen können. An diesem Abend habe sie «richtiggehend Bier gesoffen».

Am nächsten Morgen sei sie erschrocken: Blut, Laub und Schmutz klebten an ihren Kleidern. Sie wusch Jacke und Schuhe zweimal. Den Rest warf sie in einen Abfallsack und entsorgte ihn. Allerdings, sagte Caroline H., sei sie nicht ganz sicher, ob sich an jenem Morgen alles so zugetragen habe.

Sie las keine Zeitung und sprach mit niemandem darüber. Sie redete sich ein, das Ganze sei nur ein Traum gewesen. Sie verdrängte es. Bis sie Albträume heimsuchten. Caroline H. träumte von Morden mit Messern in einem Park, in Parkhäusern und Unterführungen.

Ich spaziere vom Zürichhorn stadteinwärts. Langsam verlasse ich die dunkle Kälte des Seeparks, in der Ferne leuchten die Lichter der Stadt. Ich denke an die Geschichte, die mir Hugentobler erzählte: vom Handwerker, der ihm gesagt habe, er wisse, wo er das perfekte Verbrechen begehen könnte. Dass er jemandem mit einem Teppichmesser das Gesicht verstümmeln würde.

War das alles bloss ein Zufall? Vielleicht der «Einwurf eines Einfältigen», wie Hugentobler gesagt hatte? Oder hatte er Recht mit seinem Verdacht, dass gar nicht Caroline H. hinter dem Mord beim Chinagarten steckte, sondern ein Handwerker?

Caroline H. war für drei Angriffe auf Frauen verurteilt worden, zwei davon mit tödlichen Folgen. Im Urteil gab es neben den zwei Morden zahlreiche weitere Delikte, die Caroline H. zugeordnet worden waren. Das schwerste war der versuchte Mord an einer 76-jährigen Buchhändlerin in der Kirchgasse in Zürich. Auch in diesem Fall waren die Ermittler zunächst im Dunkeln getappt: keine Waffen, keine Zeugen, keine Spuren. Das Opfer, das schwere Stichverletzungen im Halsbereich erlitt und nur knapp überlebte, sagte aus, sie sei von einem Mann angegriffen worden.

Es verging über ein Jahr in Untersuchungshaft, bis Caroline H. laut Urteil erstmals «indirekt Andeutungen» machte, dass sie in der Buchhandlung an der Kirchgasse eine Frau niedergestochen habe. Wenige Tage später widerrief sie das Geständnis. Und widerrief daraufhin den Widerruf. Als das Opfer befragt wurde und Caroline H. bei einer Gegenüberstellung sah, dass sie lebte, erschrak sie.

«Sie sollte nicht dasitzen», sagte sie laut Urteil. «Ich bin davon ausgegangen, dass die Frau nicht mehr lebt. Sie sollte nicht herumgehen und dasitzen.»

Dann bestätigte Caroline H. doch wieder, dass sie die Buchhändlerin angegriffen hatte. Es sei ihr aber nicht um Rache gegangen, wie sie zuvor erklärt hatte. Es habe sich einfach um eine günstige Gelegenheit gehandelt. Wie bei den zwei Tötungsdelikten fusste auch in diesem Fall das Urteil einzig auf den Aussagen der geständigen Caroline H.

Hugentobler zweifelte nur in einem der drei Fälle mit Grund an ihrer Täterschaft. Was änderte es, wenn Hugentobler mit seinem Verdacht richtig läge? Dass Caroline H. eine statt zwei Frauen getötet und eine schwer verletzt hätte? Oder gar keine?

Wer hatte recht: Hugentobler oder alle anderen? Welcher Titel stimmte?

Jener des «Blicks»? «Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz»?

Oder jener, den Hugentobler über seinen Aufsatz gesetzt hatte: «Caroline H. unschuldig?»

Warum wir über den Fall Caroline H. berichten

Warum über ein Verbrechen schreiben, das mehr als zwanzig Jahre zurückliegt? Warum in Kisten wühlen, die längst weggepackt wurden? Warum Antworten suchen, wo niemand eine Frage gestellt hat?

Ein Grund: Weil der Fall der sogenannten Parkhausmörderin in der Kriminalgeschichte einzigartig ist – eine Frau, die Frauen tötet. Zwei Menschen fallen der jungen Täterin zum Opfer, scheinbar grundlos und zufällig, mit Messern erstochen, zwischen den Taten liegen ein paar Jahre Abstand. Sie greift eine dritte Frau an, die überlebt nur knapp. Sie plant, sich an einem Mann zu rächen, der sie in einem Austauschjahr erniedrigt habe. Sie legt Dutzende Brände. Kaum ein anderer Fall der jüngeren Kriminalgeschichte hat die Bevölkerung in der Schweiz derart bewegt. Gerade kürzlich, im Sommer 2019, strahlte das Schweizer Fernsehen SRF wieder einen Dokumentarfilm über «die Parkhausmörderin» aus.

Ein weiterer Grund: Der Mord im Urania-Parkhaus war nicht nur der Anlass für das wohl bekannteste und am häufigsten reproduzierte SVP-Sujet: das Messerstecherplakat, auf dem eine Frau erstochen wird, verbunden mit dem Slogan «Das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken». Der Parkhausmord hatte auch konkrete politische Folgen: Seither gibt es in Parkgaragen sogenannte Frauenparkplätze.

Ein anderer Grund: Weil die verurteilte Täterin bis heute ein Rätsel aufgibt. Caroline H. ist eine Brandstifterin, die zur Serienmörderin wird. Aber ihren ersten Mord soll sie in Zürich bereits vor ihren grossen Brandstiftungen begangen haben. Sie ist kaum volljährig, als sie das erste Mal getötet haben soll. Das Motiv für die Tötungsdelikte sei ihr Hass auf Frauen, sagt sie vor Gericht. Im Urania-Parkhaus habe sie das Klackern der Absatzschuhe einer Frau aufgebracht. Beim Chinagarten habe sie eine Frau erschrecken wollen; das Töten sei die logische Folge davon gewesen. Sie stach zu. Warum?

Ein weiterer Grund: Weil es viele sonderbare Geschichten über Caroline H. gibt. Nicht alle sind wahr, aber einige merkwürdige Anekdoten sind zumindest in Justizunterlagen verbürgt.

Zum Beispiel soll Caroline H. während einer Therapiesitzung einmal ihr Messer in die Fensterbank gesteckt haben. Einmal ist sie unmittelbar nach der Therapie in den Dachstock eines Nachbarhauses gestiegen und hat ein Feuer gelegt – ohne dass es jemand bemerkte. Sie war mit einem gefährlichen jungen Mann liiert, der später in den Medien als «Rütlibomber» bezeichnet wurde.

Mehrmals hat sie Wachpersonal im Gefängnis und in der Psychiatrie angegriffen. Darum habe anfangs im Gefängnis nur speziell ausgebildetes Personal ihre Zelle betreten dürfen. Sie lebte über fünfzehn Jahre in Isolationshaft, in einem Hochsicherheitstrakt, der einst für Terroristinnen geplant und dann für sie umgebaut worden war. Ist Caroline H. die gefährlichste Frau der Schweiz?

Aber dann sagte während der Recherchen für diesen Text einer, der sie gut kannte: «Sie war wie ein Schluck Wasser.» Jemand anderes seufzte: «Ach, die Caroline …» Ein anderer: «Sie war eine Sonne. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.» – So reden Leute über eine Frau, die seit beinahe zwanzig Jahren als Mörderin eingesperrt ist. Wie kann das sein? Liessen sich die Leute, die so fürsorglich von ihr reden, um den Finger wickeln?

Die merkwürdigste Geschichte aber betrifft ihre Geständnisse: Caroline H. erzählte ihrer Therapeutin und den Polizisten, sie träume davon, Frauen zu töten. Dann gestand sie, diese Frauen tatsächlich getötet zu haben. Und widerrief die Taten später. Heute schweigt sie zu den Tötungsdelikten.

Noch ein Grund: Weil niemand in der Schweiz unter einem so harten Haftregime lebt wie Caroline H.: «Wie lebendig begraben», schrieb das «NZZ Folio» über sie. Caroline H. ist verwahrt, das heisst, sie bleibt auf unbestimmte Zeit weggesperrt. Im Frühling 2018 lehnte es das Bundesgericht ab, die Verwahrung von Caroline H. in eine stationäre Massnahme umzuwandeln: Eine deliktorientierte Therapie sei nicht möglich. «Die Rechtslage ist eindeutig», schrieb das Bundesgericht. «Im Entscheidzeitpunkt besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass sich mit der stationären therapeutischen Massnahme die Gefahr weiterer Straftaten deutlich verringern lässt.»

Zwei Morde, mehrfacher versuchter Mord, über 50 Brandstiftungen, einige Körperverletzungen und mindere Delikte gelten seit dem Urteil des Obergerichts in Zürich im Dezember 2001 als aufgeklärt. Aber was ist, wenn das nur die juristische, die prozessuale Wahrheit über Caroline H. ist?

Das ist ebenfalls ein Grund, den Fall von Caroline H. neu aufzurollen, vielleicht sogar der wichtigste: Weil die Möglichkeit besteht, dass sie mindestens ein Tötungsdelikt gar nicht verübt hat, dass sie falsche Geständnisse ablegte, dass sie die Delikte später aus diesem Grund bestritt; weil der Verdacht besteht, dass jemand anderes hinter dem Mord beim Chinagarten steckt. Und weil das alles zwangsläufig zur Frage führt, ob Caroline H. überhaupt eine Mörderin ist.

Das ist der Bericht über meine Spurensuche.