Zum Kämpfen verdammt

Hier kämpfte schon jeder gegen jeden. Jetzt stehen im Libanon erstmals seit 2009 wieder Parlamentswahlen an. Wie lange werden die Gewählten überleben? Dreiteilige Reportage aus dem Land, das auf den Toten und Trümmern seiner Geschichte durch die Kriegswirren der Gegenwart taumelt. Teil I.

Von Mona Fahmy (Text) und Dalia Khamissy (Bilder), 03.05.2018

«Wie in einem Flug durch starke Turbulenzen.» So fühle sich der Alltag in seinem Land an, sagt Ziyad Baroud, der ehemalige Innenminister. Einigen Passagieren ist schlecht. Viele haben Angst. Und jemandem fliegt beim Öffnen des Gepäckfachs ein Koffer auf den Kopf. «Aber wir stürzen nicht ab.»

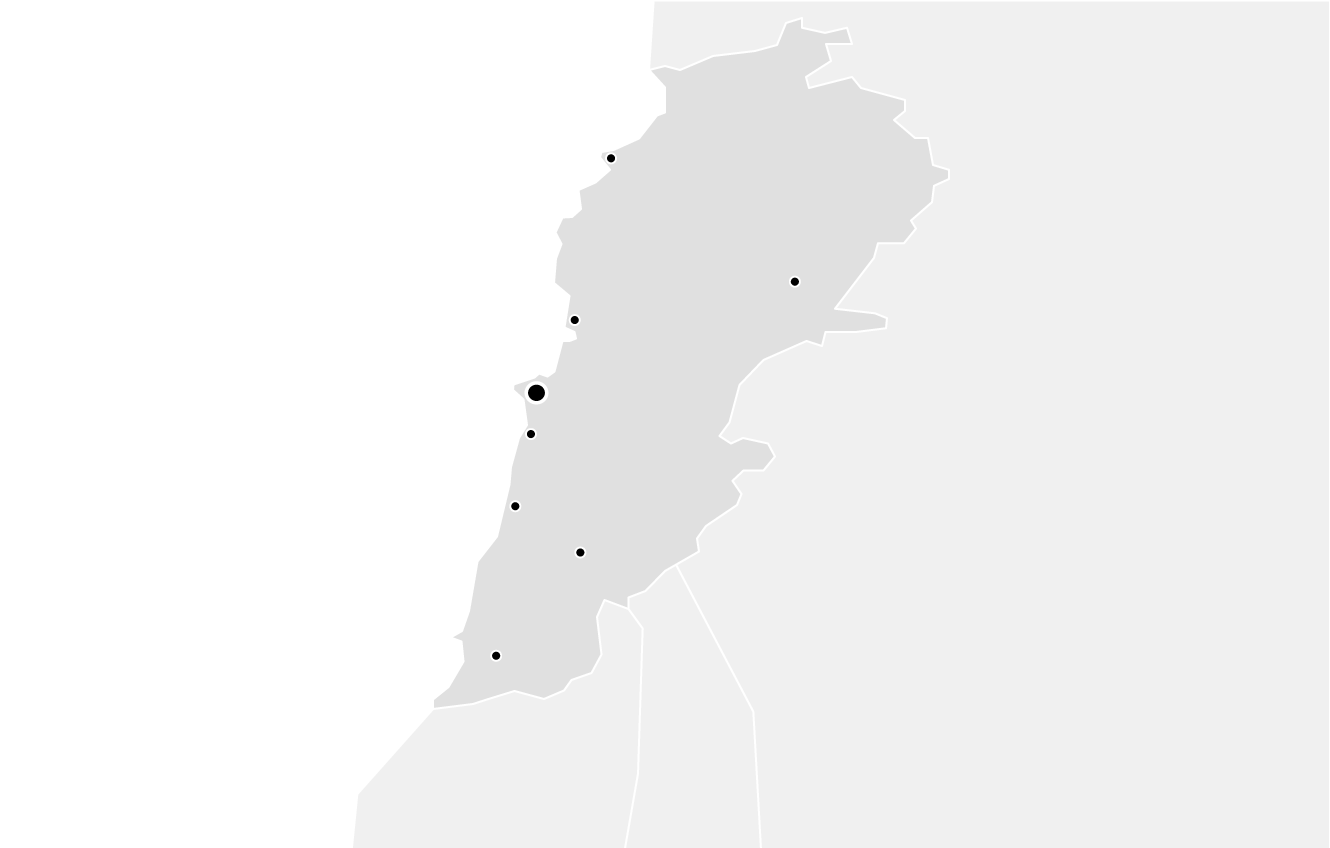

Der Libanon

Land der krassen Gegensätze, einst wegen seiner Banken und Stabilität des Finanzplatzes auch als «Schweiz des Nahen Ostens» bekannt. Wo morgens im Gebirge Ski gefahren und am Nachmittag im Mittelmeer gebadet werden kann. Wo vollverschleierte Muslimas Arm in Arm mit knapp bekleideten Christinnen durch Strassen flanieren. Wo mitten im Hizbollah-Gebiet Boutiquen mit halsbrecherischen, superteuren High Heels florieren. Und wo extremste Armut und blendender Reichtum Tür an Tür wohnen.

4,7 Millionen Libanesen leben auf 10’452 Quadratkilometern, einer Fläche, die einem Viertel der Schweiz entspricht – zusammen mit 1,5 bis 2 Millionen Flüchtlingen. Den Syrern, die vor Krieg und Terror im Nachbarland geflüchtet sind. Und den Palästinenserinnen, die immer noch auf ihre Heimkehr warten.

Tripoli

Libanon

Bekaa-Tal

Mittelmeer

Safra

Beirut

Damur

Syrien

Said

Mleeta

Qana

Israel

Mittelmeer

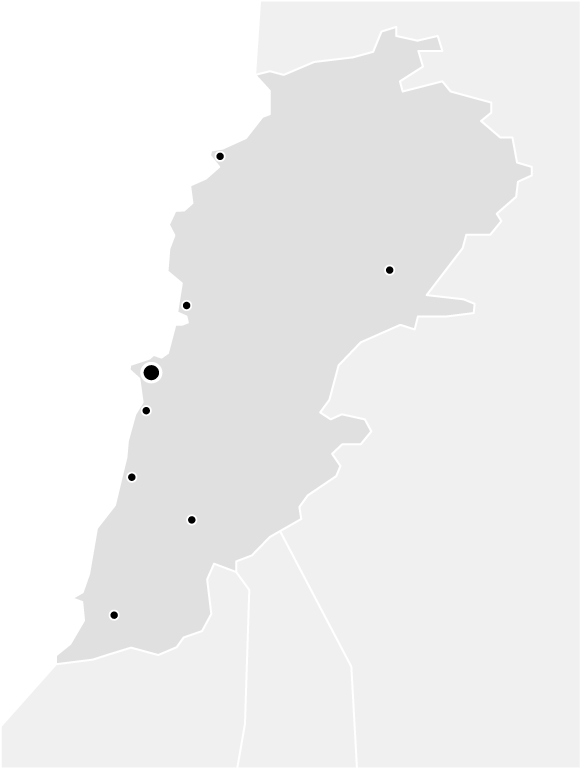

Tripoli

Libanon

Bekaa-Tal

Safra

Beirut

Damur

Said

Syrien

Mleeta

Qana

Israel

«Wir bewegen uns am Rande des Abgrunds», sagt Ghada Jabak. «Immer.» Die Lehrerin fühlt sich wie eine Figur in George Orwells «1984», «kontrolliert von einem sehr gut funktionierenden System, das keine Zeit für Reflexion zulässt». Sobald man beginne zu reflektieren, passiere etwas, was davon ablenkt. Ein Skandal. Ein Attentat. Strassenschlachten. Krieg. Alltägliche Provokationen, geeignet, um sektiererische Spannungen auszulösen, wie Anfang Februar 2018, als der christliche Aussenminister den schiitischen Parlamentssprecher als «Gauner» bezeichnete.

Zu den innenpolitischen Konflikten kommt: Libanon als Spielball der regionalen und internationalen Mächte. Israel im Süden, Syrien im Norden und Osten. Das Land ist Schauplatz von Stellvertreter-Kämpfen zwischen Iran und Saudiarabien, Russland und den USA. Libanon ist ein Staat, in den sich alle einmischen – die Menschen sich aber nicht länger instrumentalisieren lassen wollen. Jeder hat schon gegen jeden gekämpft. Man kennt den Krieg. Und will lieber hemmungslos feiern, so, als gäbe es kein Morgen.

Hupen. Musik. An der Avenue de Paris, die Beiruter Seepromenade Corniche entlang, reiht sich jeden Abend ein Auto ans andere. Eine endlose Rücklichterkette in Richtung Luna Park, des ältesten Vergnügungsparks Libanons. Auf der Promenade Strassenhändler, Kinder, Joggerinnen, Fischer. Ein junger Mann mit Stoppelbart schiesst Selfies mit seiner Frau im Tschador. Touristen aus Saudiarabien. Die Luft riecht nach Meer. Und Abfall. Auf den Wellen schaukeln Plastiksäcke und leere Cola-Dosen. Spuren der Müllkrise, die das Land noch immer nicht im Griff hat. Auf der anderen Seite der Avenue de Paris stehen Häuser im Kolonialstil, voller Einschusslöcher, neben hastig hingeklotzten Hochhäusern. Bausünden der Nachkriegszeit. Gegenwart und Geschichte, verschiedene Bilder, die sich wie beim Blick durchs Kaleidoskop zu einem mischen, wieder auseinandergehen, wieder zu einem neuen Bild formen. Mal scharf, mal verzerrt, wobei nie klar wird, welche Elemente gerade zusammenfliessen und welche auseinanderfallen.

Das ist der Libanon.

Die Wahlen

Am 6. Mai wählen die Libanesen ihr Parlament. Die ersten landesweiten Wahlen seit 2009. Insgesamt 976 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um die 128 Sitze. Und, was im Libanon erstaunlich ist: Sie leben alle. Noch.

Etliche sind Töchter und Söhne der Dynastien, die das Land seit Jahrzehnten prägen – im Guten wie im Schlechten. Dieses Kandidatenfeld ist vergleichbar mit einer libanesischen Soap-Opera. Alle Darsteller sind Milliardäre, mal steigen sie auf, mal steigen sie ab, kommen und gehen. Was in der TV-Serie die Unfälle, sind in echten libanesischen Politikerleben: Bombenanschläge.

Da ist Saad Hariri, Sunnit, amtierender Premierminister und Sohn des 2005 ermordeten Rafiq Hariri.

Da ist Nadim Gemayel, Maronit, Sohn von Béchir Gemayel, dem Gründer der Forces Libanaises, der 1982 zum Präsidenten gewählt und wenig später von einer Bombe zerfetzt wurde.

Da ist Tammam Salam, Sunnit, ehemaliger Premierminister und Sohn von Saëb Salam, der zwischen 1952 und 1973 viermal an der Spitze der Regierung stand.

Da ist Michelle Tuéni, griechisch-orthodox, Tochter des 2005 ermordeten Journalisten Gebran Tuéni.

Da ist Tony Franjié, Maronit, Sohn von Suleiman Franjié, dem Anführer der Marada-Miliz im Bürgerkrieg, der von 1970 bis 1976 Präsident war.

Zu den Kandidaten gehören auch:

Ziyad Baroud, der ehemalige Innenminister, der den Alltag im Libanon mit einem turbulenten Flug vergleicht;

der ehemalige Telekommunikations- und Arbeitsminister Charbel Nahas;

Michel Mouawad, Präsident der libanesischen Unabhängigkeitsbewegung und Sohn von René Mouawad, der 1989 kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten ebenfalls von einem Sprengsatz zerfetzt wurde.

Drei Männer, die im Gespräch mit der Republik trotz aller Kritik auch immer wieder ihre Liebe zum Land aufblitzen liessen. Wir haben sie besucht, in ihren Büros und Residenzen in Beirut. Reisten zu syrischen Flüchtlingen im Bekaa-Tal und zur Hizbollah in den Süden. Besuchten Palästinenser im Camp Shatila, Schauplatz des grössten Massakers des Bürgerkriegs. Waren im Casino du Liban, in dem sich in den 1960ern Prominenz aus aller Welt traf. Sprachen mit ehemaligen Kämpfern, die es in der Befehlskette bis weit nach oben geschafft haben. Mit Journalistinnen, einem Banker, einer Lehrerin, mit ganz normalen Menschen, die seit Jahrzehnten zwischen Bomben und Partys leben, in einer der kompliziertesten Weltgegenden – dem Nahen Osten.

Im Libanon

Mona Fahmy, mit elf Jahren als Tochter einer Schweizer Geschäftsfrau im Libanon kurz vor dem Bürgerkrieg in die Schweiz übergesiedelt, zerlegt die mächtigen Politdynastien des Landes in verständliche Einzelteile und erläutert in unserer Serie auch die Machtstrukturen der ganzen Region.

Libanon, kurz vor den Wahlen. Quer durch die Konfessionen definieren sich die Parteien seit der Zedernrevolution 2005 vor allem über ihre Haltung gegenüber Syrien. Die prowestliche Allianz des 14. März umfasst unter anderem Saad Hariris Zukunftsbewegung, die Forces Libanaises und die Kataeb-Partei. Zur prosyrischen Allianz des 8. März gehören unter anderem die schiitische Hizbollah unter Hassan Nasrallah, die christlich-nationalistische Freie Patriotische Bewegung unter dem amtierenden Präsidenten Michel Aoun und die maronitische Marada-Bewegung.

Um Macht und Einfluss buhlen Schiiten, Sunniten, Maroniten, Griechisch-Orthodoxe, Protestanten, Drusen, Juden, Buddhisten, Hindus und Mormonen. Und Atheisten. Das kleinste Land auf dem asiatischen Festland ist zugleich das religiös diverseste im ganzen Mittleren Osten.

Seit der Unabhängigkeit 1943 ist die Vertretung der Konfessionen in der Regierung geregelt: Der Präsident ist Maronit, der Parlamentssprecher Schiit, der Premierminister Sunnit und der stellvertretende Parlamentssprecher und stellvertretende Premierminister griechisch-orthodox. Und seit dem Abkommen von Taif 1989 teilen sich Christen und Muslime die Sitze hälftig auf. Daran wird sich nichts ändern.

Dieses Jahr wählen die Libanesinnen und Libanesen allerdings erstmals in einer Verhältniswahl, was Aussenseitern Sitzgewinne ermöglichen soll.

Der Anwalt: Ziyad Baroud

Trotz offener Fenster kein Hupen. Es ist ruhig in seinem Büro an der Rue Monot. Ziyad Baroud trägt einen dunkelblauen Anzug, Hemd, blaue Krawatte. Eine runde Brille. Wechselt mühelos von Französisch ins Englische und Arabische, wie viele Libanesen.

Von 2008 bis 2011 war Baroud Innenminister in den Regierungen der Premierminister Fouad Siniora und Saad Hariri. Vor seinem Amtsantritt lieferten sich Hariris Zukunftsbewegung und die Hizbollah blutige Strassenkämpfe. Das von der Arabischen Liga und Katar vermittelte Abkommen von Doha vom 21. Mai 2008 sollte dem ein Ende setzen.

Es sollte eine Regierung der nationalen Einheit geben, Wahlen und ein neues Wahlgesetz. Und Baroud sollte diese Vorhaben finalisieren und die Wahlen 2009 organisieren. Er wollte das bestehende System aufmischen, etwa das Bankgeheimnis bei den Kandidierenden und ihren Familien aufheben. Transparenz, die keiner wollte. «Ich war schockiert, wie die Protagonisten der Politik sich solidarisieren, wenn es um ihre Interessen geht», sagt Baroud. Dann gebe es plötzlich keine Opposition mehr.

Der scheu wirkende Mann mit der sanften Stimme schmiss 2011 den Bettel lautstark hin, als er merkte, dass sich trotz vieler Beteuerungen an den Machtstrukturen im Land wenig ändern würde. Nun kandidiert er erneut fürs Parlament, als Kandidat des Courant patriotique libre.

Herausforderungen gebe es mehr als genug. Die Arbeitslosigkeit ist mit 33 Prozent hoch. «Wo sollen die Leute hin? Ins Meer? Nach Israel? Syrien?» Die Palästinenser – sie müssten ihr Recht auf Rückkehr endlich erfüllen dürfen. Aber auch den Staat in ihren Camps akzeptieren. Nach einem Abkommen von 1968 haben dort weder Armee noch Polizei Zugang. Rechtsfreie Räume, in denen das Uno-Hilfswerk UNRWA versucht, eine minimale Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung sicherzustellen. «In Ain al-Hilweh, wo die Armee gegen Islamisten kämpfte, weiss niemand so genau, wer alles dort ist», sagt Baroud. Sorgen macht auch der Tourismus, der wichtigste Wirtschaftsfaktor neben Banken, Medizin und Bildung. «Touristen sind keine Abenteurer», sagt Baroud. Sie müssten sich sicher fühlen.

Die Kriege

Ja, sicher, die Libanesen stünden immer wieder auf, sagt Baroud. Doch genau das störe ihn – diese Resilienz: «Das signalisiert nach aussen, wir akzeptieren alles, wir passen uns an.»

Die Levante, die östliche Mittelmeerküste und ihr Hinterland, sah Imperien kommen und gehen: Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer, Osmanen. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Libanon 1920 unter französisches Mandat. Baroud sagt: «Davor war Libanon vieles, aber kein Staat.» 1943 verkündete die erste gewählte Regierung die Unabhängigkeit. Das Land wurde zum wirtschaftlichen Zentrum der arabischen Welt. Beirut wegen seines Mix aus orientalischer und westlicher Kultur zum «Paris des Nahen Ostens» – und schon bald zum Schauplatz blutiger Konflikte und Kriege.

Da war der arabisch-israelische Krieg 1948 mit den vertriebenen Palästinensern. Der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 mit der israelischen Invasion von 1982. «Auch wenn es wir waren, die kämpften, es war ein Krieg der anderen», sagt Ziyad Baroud. Israel, Syrien, die PLO, die Araber, die Mächte dahinter. Dann, zwischen 1990 und 2005, die syrische Besatzung. Das Attentat auf Rafiq Hariri 2005. Die Zedernrevolution 2005. Der Libanonkrieg 2006. Die inneren Konflikte 2006 bis 2008. Seit 2011 der Krieg in Syrien mit über einer Million Flüchtlingen im Libanon. Anschläge des Islamischen Staats. Attentate auf Politiker. So geht es immerfort und hört nicht auf.

Die Vergessenen: Amal

Amal war ein Jahr alt, als Yassir Arafat 1969 an die Spitze der PLO kam und aus einer politischen Organisation eine militärische machte. Nach Kämpfen mit der jordanischen Armee und ihrer Vertreibung aus Jordanien operierte die PLO ab 1970 vom Libanon aus. Mit verheerenden Folgen.

Amal ist eine stolze Frau. Sie trägt Schwarz. Schwarze Hosen, einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Mantel. Sie ist schlank, durchtrainiert. Dunkle Augen, grosser Mund. Ungeschminkt. Das Leben hat in ihrem Gesicht Spuren hinterlassen. Sie will ihren Nachnamen nicht nennen. Die Konsequenzen.

Sie steht auf einer der staubigen und engen Strassen im palästinensischen Flüchtlingscamp Shatila in Südbeirut. Es riecht nach Urin. Auf einem Quadratkilometer leben hier zwischen 10’000 und 20’000 Menschen. Keiner weiss es so genau. Zwei junge Männer auf einem rostigen Motorrad rasen vorbei. An einer Hauswand voller Einschusslöcher hängt ein zerrissenes Poster von Yassir Arafat und Mahmoud Abbas. Davor sitzt ein alter Mann mit fettigem Haar auf einem roten Sessel mit goldenen Armlehnen. Hinter ihm hängen drei Pack Windeln an der Wand. Sein Geschäft.

Amals Eltern gehörten 1948 zu den 100’000 Palästinensern, die in den Libanon flohen. In Tel al-Zaatar, einem palästinensischen Flüchtlingscamp im Nordosten Beiruts, warteten sie auf ihre Rückkehr. Doch nach dem Waffenstillstand von 1949 liess Israel die Palästinenser nicht zurück. Bis heute nicht.

Von Amals sieben Geschwistern hat die gleichnamige schiitische Amal-Miliz einen Bruder für den Bürgerkrieg rekrutiert. Amal und die anderen kamen nach Shatila, 1982 Schauplatz des schwersten Massakers des Bürgerkriegs. Da war sie 14. Bei einem Bombenangriff starb ihre Mutter. «Ich sah viele Leichen», sagt sie trocken.

Sehen kann sie nur auf einem Auge, eine Kriegsverletzung von 1985, als die Amal-Miliz das Camp angriff.

«Sie belagerten uns, wir mussten uns verteidigen.»

Wie?

«Ich kämpfte mit Waffen, die uns Yassir Arafats Fatah gegeben hatte.»

Arafat?

«Er sei gesegnet. Er war der Einzige, der für uns einstand.»

Mit Bomben und Entführungen, findet sie das richtig?

«Wann berichten eure Medien? Nur wenn wir kämpfen. Wenn wir friedlich um unsere Rechte bitten, interessiert es keinen.»

Amal spuckt auf den Boden.

Heirat mit 18. Sieben Kinder. Eine Tochter starb mit 18, ein Sohn mit 21, erschossen. Opfer des andauernden Drogenkrieges und der Gang-Streitigkeiten im Camp. Amals Mann hat ein offenes Herz.

Sie hinkt. Eine Verletzung von einem Kampf unter Palästinensern.

Müll türmt sich. Hochspannungskabel hängen herum. Strom, Wasser, alles Luxusgüter, sagt sie. «Hier hat es viele Drogen.» Haschisch, aber auch künstliche Pillen, welche die Leute aggressiv machen. Kürzlich haben sie wieder einen Mann erschossen, gleich hier, aus Versehen. Die dreckigen Gassen sind Schauplatz von Drogenkämpfen und Prostitution und Spielplatz der Kinder zugleich.

Die Jungen träumen davon, Mechaniker zu werden. Sanitär. Pilot? Arzt? Unerreichbar. Die meisten Jobs sind Palästinensern verboten. Den Muslimen. Die Christen hätten alle die libanesische Nationalität erhalten. «Und die syrischen Flüchtlinge dürfen arbeiten. Sie bekommen Essen, Hilfe, sie werden umsorgt», sagt sie bitter. «Uns hat man vergessen.»

Mohamad meldet sich ungefragt zu Wort. Er steht vor der Ramallah Elementary School, einer Primarschule der UNRWA in Shatila. Die Schule ist geschlossen. Hier kam Mohamad vor 47 Jahren zur Welt. Er trägt eine schwarze Kappe, ein graues Shirt und beige Hosen. Ein grauer Dreitagebart bedeckt seine jugendlich wirkende Haut. Er war zehn, als das Massaker von Sabra und Shatila stattfand. Die südlibanesische Armee habe alle Männer mitgenommen. «Sie haben zwei Ärzte erschossen. Vor meinen Augen.»

Auf die Israelis hegt Mohamad keinen Groll, sagt er. Im Gegenteil. Ein Offizier der israelischen Armee habe ihn beschützt, ein blonder Mann mit blauen Augen. «Wären die Israelis nicht hier gewesen, sie hätten alle getötet.»

Das Massaker

Am 14. September 1982 umstellten israelische Truppen die Lager Sabra und Shatila. Eine Abmachung mit der christlichen Miliz Forces Libanaises, die im Camp die Attentäter von Béchir Gemayel vermuteten. Ihrem Anführer, dem damaligen Präsidenten. Unter dem Kommando von Elie Hobeika tötete die Miliz zwischen dem 16. und 18. September vor allem Zivilisten, je nach Angaben zwischen 460 und 3300 Menschen. Vor den Augen der Israelis, die nachts die Camps mit Leuchtraketen erhellten.

Ein paar Stunden nach dem Massaker war der britische Journalist Robert Fisk mit anderen Journalisten vor Ort. Mit ein paar Leichen hätten sie umgehen können, schreibt er. Getötet in der Hitze des Gefechts. «Aber da lagen Frauen mit zerrissenen Blusen und weit gespreizten Beinen, Kinder mit aufgeschlitzter Kehle, junge Männer, reihenweise mit Schüssen in den Rücken hingerichtet. Da waren Babys – auf Abfallhaufen geschmissen, neben Überresten von israelischen Leuchtraketen.»

Fisk lebt seit Jahrzehnten im Libanon, kennt das Land und die Machtspiele von aussen wie kein Zweiter. Er geht mit allen hart ins Gericht: der PLO, den Bürgerkriegsparteien, den Syrern, die erst die Christen, dann die Muslime unterstützten – aber auch mit den Israelis. Alle haben Kriegsverbrechen begangen. Zu einem Interview ist Fisk nicht bereit. Ein falsches Wort, und für seine Recherchen wichtige Quellen versiegen. Er verweist auf seine Berichte im «Independent» und auf seine Bücher.

In seinem Buch «Pity the Nation – Lebanon at War» und in diversen Artikeln fragt Fisk sich, wie die Weltgemeinschaft reagiert hätte, wenn syrische Truppen in Israel ein Kibbuz umstellt und den Palästinensern erlaubt hätten, die Einwohner zu töten. Kein westliches Medium hätte debattiert, ob man es Massaker nennen soll oder nicht. Die Welt hätte aufgeschrien. «Aber in Beirut waren die Opfer Palästinenser.»

Amal steigt eine wackelige Holzleiter hoch, aufs Dach eines baufälligen Gebäudes. Sie zeigt über die Dächer des Camps, voller Schutt und aufgehängter Wäsche, in Richtung der besseren Viertel von Beirut. Wer dort arbeiten kann, hat es geschafft. Im Haus lebt ihre Tochter mit Mann und zwei Kindern in einer baufälligen Zwei-Zimmer-Wohnung. Die Tochter sitzt auf einer gelb-weiss gestreiften fleckigen Couch, ihren fiebrigen Sohn im Arm. Ihr Mann sitzt daneben und raucht. Unterwürfig hört er seiner Schwiegermutter zu. Sie hat ihn verprügelt. So richtig. Weil er ihre Tochter geschlagen hatte. Aus Frust, weil er wegen Drogen im Knast gesessen hatte. Amal nimmt ihre Enkelin in den Arm. «Wir sind zum Kämpfen verdammt.»